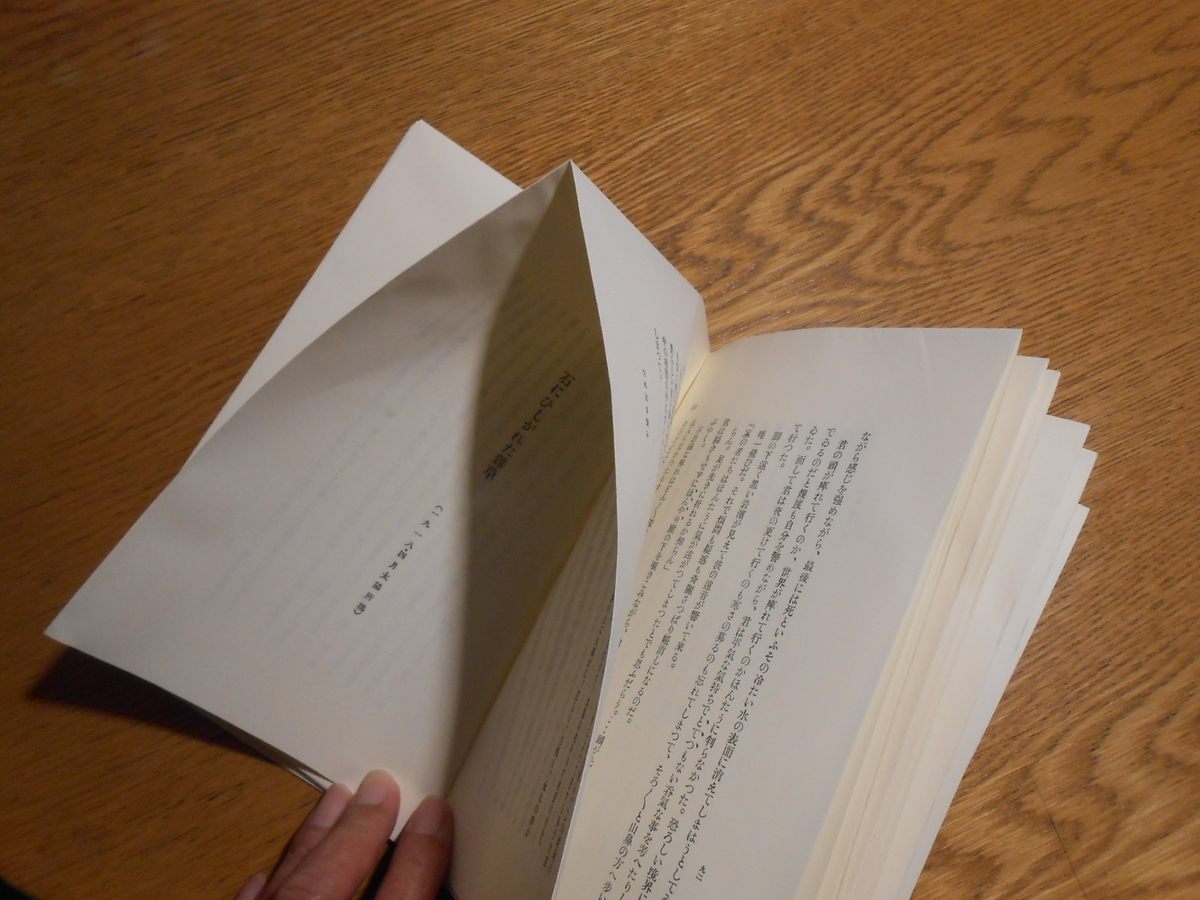

アンカット本(アンカットぼん)とは、小口の三方を切り落とさないで製本した書籍。

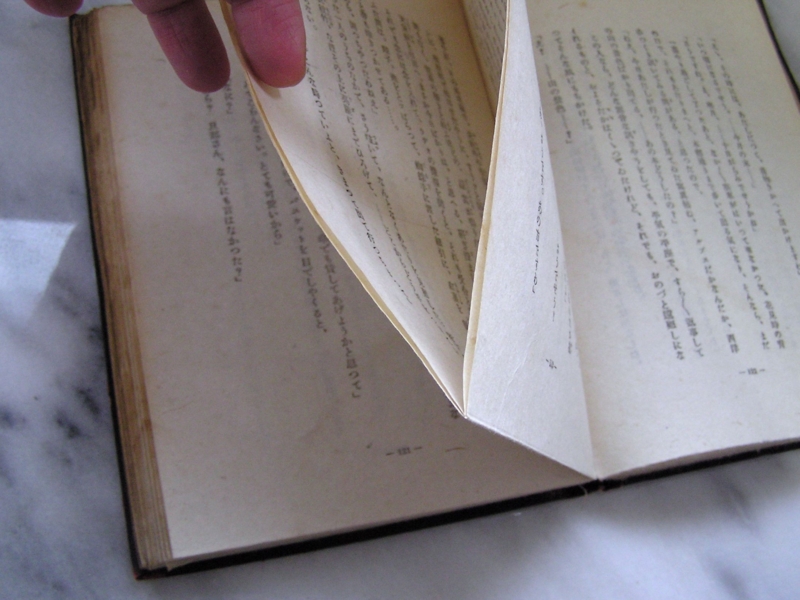

洋書は、複数ページを印刷した大きな紙(刷本)を折り曲げ、仕上げ寸法に合わせて周囲を切り落とす(仕上げ裁ち、化粧裁ち)という工程で製本される。この最後の断裁の工程の全部もしくは一部を行わないのが「アンカット」であり、アンカットのまま製本した本が「アンカット本」である。本綴じの場合も仮綴じの場合もあるが、現代のアンカット本の多くは読者(蔵書家)が自ら装幀などの製本作業を行うため作られ、多くは仮製本で流通している。日本では「アンカット本」を指して「フランス装」「フランス綴じ」と呼ぶこともあるが、本来は異なる概念である。

手製本の歴史とアンカット本

ヨーロッパにおいて、仕上げ断ちを行った本の流通が普通になったのは17世紀以降という。それ以前の読者は、本の袋になった部分(折丁)をペーパーナイフを用いて切り開きながら読む必要があり、自分の好みに合わせて製本し、蔵書に加えるのが一般的であった。ただし、フランスでは20世紀中頃でも仕上げ裁ちをしていない書籍も普通に発行されていた(たとえば、カミュの『異邦人』など)。また、ヨーロッパにおいては現代においても手製本は趣味として残っており(製本#西洋式手製本参照)、アンカット本が作られている。再製本を前提とするために、アンカット本は多くの場合は仮製本のみを行った形で流通している。日本では特殊な例を除き、アンカット本は作られていない。

フランス装

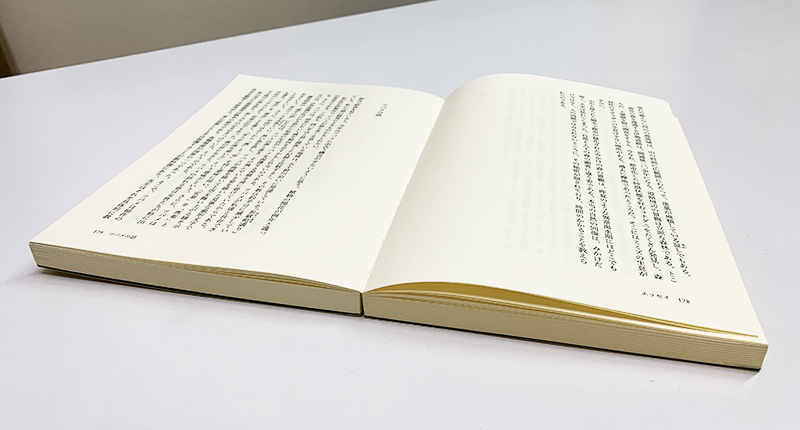

フランス装とは、本来は仮製本の一方式である。中身より若干大きな印刷用紙の周囲を内側に折り返して表紙としたものである(フランス表紙)。中身は、糸綴じして、化粧断ちを施したものである。

アンカット

アンカット(英: uncut edge)とは、本の小口の一方もしくは三方を化粧裁ちしないまま仕上げる製本の一様式をいう。

天アンカット

小口のうち上方である「天」のみを断裁(化粧裁ち)せずに残す製本手法は「天アンカット」とよばれる。岩波文庫・新潮文庫・ハヤカワ文庫・創元推理文庫・岩波新書 ・中公新書などがこの手法で製本されている。

製本の工程上、小口の三方を切り揃える「三方裁ち」よりも「天アンカット」のほうが手間とコストのかかる手法である。天を断裁せずにすむような紙の折り方(頭合わせ折)をする必要があり、印刷段階からの工夫が必要となるためである。

現在使われる意味での「文庫本」を生み出した岩波文庫(1927年発刊)は、天アンカット・スピン(栞ひも。紐状の栞)つきの造本をおこなった。岩波文庫は「フランス装風の洒落た雰囲気を出すため」この体裁を採用したとされ、後続の文庫本もこの形式を踏襲した。岩波文庫では、スピンは廃止されたものの天アンカットは維持している。新潮文庫の編集部はスピンをこだわりとしており、スピン取り付けのため断裁ができないと説明している。文庫本や新書などの並製本の場合、スピンは工程の最初にカバーに取り付ける必要があるためである。

脚注