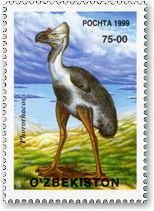

フォルスラコス科(Phorusrhacidae)は、肉食性の巨大な飛べない鳥の科。恐鳥類として知られている。6200万年前から180万年前にかけて南アメリカ大陸に生息し、当時の頂点捕食者の中では最大の生物だった。

最も近縁とされる現代の鳥類は背丈80センチメートルであるが、フォルスラコス科の背丈は1 - 3メートルであった。最大の種はティタニス・ワレリで、アメリカ合衆国テキサス州およびフロリダ州から化石が出土している。これにより、フォルスラコス科はパナマ地峡の形成に伴ってアメリカ大陸間大交差の最中に唯一北アメリカ大陸へ進出した南アメリカ大陸の捕食動物であることになる。交差の主要な動きは約260万年前に始まり、ティタニスは初期に当たる500万年前に移動していた。

かつてティタニスはヒトが北アメリカ大陸に到達する頃に絶滅したと信じられていたが、ティタニスの化石からは180万年前以降にティタニスが生存していた証拠はなく、ヒトの到来よりも遥か以前に絶滅を迎えていた。ただし、9万6000年前のプシロプテルスや1万7000年前の未同定種がウルグアイで発見されており、フォルスラコス科が更新世後期というごく最近まで生存していた可能性が示唆されているが、これに関しては議論が続いている。

フォルスラコス科はアフリカ大陸に分布していた可能性もある。本当にフォルスラコス科であるかは疑問であるが、ラヴォカタヴィスがアルジェリアで発見されている。ヨーロッパでもフォルスラコス科の可能性があるエレウテウオルニスが発見され、フォルスラコス科が暁新世に地理的に広く分布したことが示唆されている。

始新世から中新世にかけてはバトルニス科の鳥類が北アメリカ大陸で同様の生態的地位を占めており、パラクラックスはティタニス・ワレリと同等の体躯であった。顎や烏口骨の形態に基づいてバトルニス科をフォルスラコス科の姉妹群とする分析もあるが、個別に地上性の肉食鳥類に進化したという見解もあり、両者の関連性について議論がなされている。

記載

フォルスラコス科の首は3つの部位に分けることが可能である。フォルスラコス科の首の高い部位では分岐した神経棘を持ち、その下の部位ではさらに高い神経棘を持つ。これは、フォルスラコス科が柔軟で発達した首を持ち、重い頭部を支えることや驚異的な速度と力で打撃することが可能だったことを示している。フォルスラコス科の首の外見は長くないが、柔軟な骨格構造ゆえ予想される長さよりも長く首を伸ばすことができ、頭部の重量を活かして容易に攻撃が可能だった。最大限まで首を伸ばして下方へ攻撃すると、卓越した首の筋肉と重い頭部により獲物に深刻なダメージを与えるのに十分な勢いと力が発揮された。

2006年にパタゴニアで発見された1500万年前に当たる中新世ランギアンに生息したケレンケン・ギレルモイは、これまでに発見された中で最大の頭骨を持つ鳥類であり、ほぼ完全な頭骨が71センチメートルと記録されている。クチバシは約46センチメートルに達し、鉤状のカーブを描いてワシのクチバシに類似している。フォルスラコス科に分類された大半の種はこれよりも小型で背丈60 – 90センチメートルであるが、背丈3メートルに達するものも発見されている。巨大な恐鳥類は俊敏に走ることができ、時速48キロメートルに達したと科学者は仮説を立てている。フォルスラコス科の生息環境の調査では、ボルヒエナ科やティラコスミルス科といった肉食性有袋類と激しい生存競争を繰り広げて優位に立ち、攻撃的な性質により彼らの生息地を平野から森林へ退けた可能性があると示唆されている。

古生態

大半のフォルスラコス科の鳥類は素早く走ることができ、全ての種が巨大で鋭いクチバシ・強靭な首・鋭利な鉤爪を有していた。しかし、このような特徴を持っていながら、フォルスラコス科は最小限の労力で容易に食事を終えられるウサギ程度の比較的小さな動物を常食としていたとする説がある。これはクチバシの比率ゆえに獲物を咬み殺すほどの力を発揮できなかったためであるが、スミロドンやホホジロザメおよびアロサウルスといった数多くの捕食者は咬合力が弱く、頭蓋骨も側方の力に弱い構造であるが、顎の筋肉の減少により口を大きく開けられるほか、鋭いエッジや体や首の推進力を活かして大型動物を襲っているため、議論の余地がある。巨大で横方向に平らな頭骨や鋭く尖ったクチバシ、強靭な首の筋肉といった特徴をフォルスラコス科は共有しており、大型動物に特化した捕食動物であることもありうる。

クチバシの骨は強く癒着していて、前方から後方への力に対して弾力があり、獲物を左右に振り回すよりも突っ突くことで大きな被害を獲物に与えたことが予想される。一般的に、恐鳥類は蹴りによって獲物を打撃するように脚を用い、獲物を押さえつけて突っ突いて殺すために巨大なクチバシを用いたと考えられている。大型の獲物も蹴りと突っ突きで、あるいはクチバシを刃のように用いて主要臓器への打撃・斬撃で攻撃された可能性がある。

アンダルガロルニスのような一部のフォルスラコス科は直線では素早く走行できるが急な旋回に弱いことが示されており、これはフォルスラコス科が小型の獲物を狙う機敏な捕食者であったという考えに反する。

食性

全てのフォルスラコス科の鳥類が肉食性と考えられている。クチバシの先端は大きく下へカーブしており、獲物から肉を剥ぎ取っていたことを示唆している。現に、同様の形質を持つ現生鳥類の多くは肉食性である。CTスキャンを用いた分析では、獲物を左右に振ることはできなかったが、下方向へ強大な力を働かせたことが明らかになった。

絶滅

新第三紀中新世から鮮新世の間に南アメリカ大陸でフォルスラコス科の個体数は増加し、この時期にサバンナの環境で多様な種が捕食者として繁栄したことが示唆されている。

270万年前にパナマ地峡が出現すると、イヌ・クマ・ネコなど食肉目の哺乳類が南アメリカ大陸へ渡来可能となり、競争が激化した。なお、アライグマ科は730万年前に先に南アメリカ大陸へ進出していた。この頃には既にティラコスミルスをはじめとする大型の肉食性有袋類が絶滅しており、食肉目との唯一の競争相手になったフォルスラコス科が絶滅に追いやられたと説明されることが多い。

しかし、南アメリカ大陸における捕食動物の系統の競争排除については、複数の研究者が疑問を呈している。絶滅の時期がイヌ科動物や剣歯虎といった大型捕食者の到達と関連せず(先に到達して南アメリカで巨大化したアライグマ科とは関連するが、彼らは雑食性である)、南アメリカ大陸土着の捕食者(大半のフォルスラコス科・有袋類・ワニ類)が絶滅したのは有胎盤類の捕食動物が進出する前である。フォルスラコス科と似た生態で近縁性も考えられているバトルニス科は、新生代の一時期の間北アメリカ大陸全域に分布し、2000万年前に当たる中新世前期に絶滅するまでニムラブス科といった大型の食肉目の動物と共存していた。フォルスラコス科のティタニスは交差の最中に北アメリカ大陸の一部に分布を拡大し、180万年前に絶滅を迎えるまでゼノスミルスといった大型のネコ科動物やイヌ科動物と数百万年にわたって共存していた。

更新世の大型動物相を代表するフォルスラコス科は、狩猟といった人間の活動や生息環境の変化により絶滅したことが示唆されているが、最後のフォルスラコス科が人類到達の100万年以上前に絶滅していることがティタニスの標本からわかっているため、この考えは現在有効ではない。しかしながら、後期更新世にあたる南アメリカ大陸で発見された化石は、比較的小型であるプシロプテルスが9万6000年±6300年前まで存在していたことを示唆している。また、更新世の末である約1万8000年前の未同定種も報告されている。これらが認められた場合、フォルスラコス科の生存期間は大きく拡大することとなる。

また2020年には中米メキシコで約3万2000年 - 2万5000年前の人類による石器が報告されており、最後のフォルスラコス科と初期の現生人類が共存していた可能性は高まってきていると言える。

頭骨にまつわる発見

かつてフォルスラコス科は、物的証拠を欠いたものの厚いクチバシ・丸い眼窩・アーチ形の頭蓋を持つと考えられていた。しかし新たな化石がアルゼンチンのコルモロで発見され、上から見ると頭骨は三角形で、クチバシは頭部の半分以上の長さを占めたうえでフック状に湾曲し、胴体の比率はコンパクトであることが判明した。外鼻孔と前眼窩窓は三角形よりもむしろ四角形に近い。これらの特徴により、頭骨の外見は三角形よりも長方形に近い。また、化石の構造からフォルスラコス科は従来考えられていたよりも俊敏だったことが示唆されている。

小型の亜種の頭骨も発見されており、クチバシの内部構造が薄い梁軟骨の壁に覆われた空洞であることが判明した。また、頭蓋骨の動きの進化に関連する重要な要素である zona flexoria palatina と zona flexoria arcus jugalis を欠いており、比較解剖学・機能的形態学・系統発生学の研究に有効である骨学的相同性を確立できる。

分類

フォルスラコス科の語源は模式属であるフォルスラコスである。フロレンティーノ・アメギノが1887年に初めて記載したとき、フォルスラコスの語源は明示されなかった。現在では、「~を持つ」という意味のギリシャ語の単語 phoros と「皺」「傷」「裂け目」を意味する rhacos を繋げたものであると考えられている。研究者はフォルスラコス科を現生のノガンモドキ科やヘビクイワシ科と比較したが、体重の差が著しいため、現生の科を過度に頼ることはできない。

Alvarenga と Höfling による2003年の改正に従うと、フォルスラコス科には5亜科14属18種が属する。これらの種は適応放散の結果出現したものである。

- フォルスラコス上科

- ラヴォカタヴィス – 始新世中期、アルジェリア Glib Zegdou 層

- フォルスラコス科

- パタゴラコス – 中新世前期、アルゼンチンリオネグロ州チチナル層

- ブロントルニス亜科 ─ 背丈2.3メートルを超える巨大なもの。

- ブロントルニス(中新世前期から中期、アルゼンチンサンタクルス層およびモンテレオン層)

- パラフィソルニス(漸新世後期から中新世前期、ブラジルサンパウロ州トレメンベ層)

- フィソルニス(漸新世中期から後期、アルゼンチンサンタクルス州サルミエント層)

- フォルスラコス亜科 ─ 背丈3.2メートルに達する巨大なもの。ただしブロントルニス亜科よりも引き締まった体型で俊敏。

- デヴィケンジア(漸新世後期から中新世前期、ウルグアイフライベントス層)

- ケレンケン(中新世中期、アルゼンチンリオネグロ州コロンクラ層。フォルスラコス科で最大)

- フォルスラコス(中新世前期から中期、アルゼンチンサンタクルス層)

- ティタニス(鮮新世前期から更新世前期、アメリカ合衆国フロリダ州およびテキサス州)

- パタゴルニス亜科 ─ 体格は中間で非常に俊敏、背丈は約1.7メートルに達する。

- パタゴルニス(中新世前期から中期、アルゼンチンサンタクルス州サンタクルス層)

- アンドリューソルニス(漸新世中期から後期、アルゼンチン南部 Agua de la Piedra 層)

- アンダルガロルニス(中新世後期から鮮新世前期、アルゼンチン北西部 Ituzaingó 層)

- プシロプテルス亜科 ─ 小型、背丈70 - 100センチメートル。

- エレウテロルニス(始新世中期、スイスバーゼル=ラント準州およびフランスローヌ)

- パレオプシロプテルス(暁新世中期、ブラジルイタボライのイタボライ層)

- プロカリアマ(中新世後期から鮮新世前期、アルゼンチンカタマルカ州 Cerro Azul 層および Andalhuala 層)

- プシロプテルス(漸新世中期サンタクルス層、および中新世後期 Arroyo Chasicó 層。アルゼンチン南部および東部)

- メセンブリオルニス亜科 ─ 体格は中間で、背丈1.2 – 1.5メートル程度。

- メセンブリオルニス(中新世後期から鮮新世後期、アルゼンチン Monte Hermoso 層)

- ララワビス(鮮新世後期、アルゼンチン北東部 Playa Los Lobos Allo 層)

Alvarenga と Höfling はヨーロッパから発見されたアメギノルニス科をフォルスラコス科の中に含めていないが、これはより基盤的なノガンモドキ目であると分かったためである。従来はツル目と考えられていたが、形態学的研究及びノガンモドキ科に基づく遺伝学的研究から、ノガンモドキ目はスズメ目・オウム目・ハヤブサ目から構成されるアウストララヴィス類に属す可能性があることが示された。

出典