ウェステルマン肺吸虫(うぇすてるまんはいきゅうちゅう、学名:Paragonimus westermani)とは、肺吸虫科 Paragonimus 属に属する吸虫の1種。

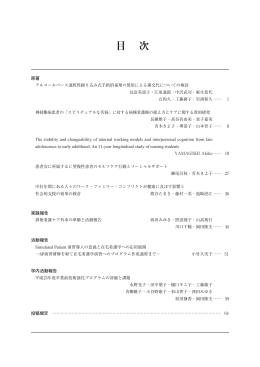

解説

ウェステルマン肺吸虫は1877年にオランダにおいて、死亡した動物園のトラから発見されたもので、1878年に動物園長のピーター・ウェステルマンに献名されDistoma Westermaniとされたものであった。その後にDistoma属は巨大であるため新属Paragonimusを分離し、この種はParagonimus Westermaniとされた。人間への感染は、1878年、東京にて、ベルツによりの喀血患者の喀痰内から虫卵が発見されたものが最初であるが、この時点ではグレガリナ(Gregarina pulmonalis)として1880年に発表された。1879年、リンジャーにより、台湾にて人体より成体が発見され、パトリック・マンソンとスペンサー・コボルドにより、1880年にDistoma Ringeriと分類され、後にParagonimus pulmonalisと同定された。ヒトにおいては、サワガニ、モクズガニの生食によるメタセルカリアの摂取、または待機宿主であるイノシシ肉及びシカ肉の生食によって感染する。

2倍体個体と3倍体個体が存在し、2倍体個体の染色体数は2n=22で両性生殖を行うが、3倍体個体の染色体数は3n=33で単為生殖のみを行う。なお、3倍体個体は別種のベルツ肺吸虫 P. pulmonalis として扱うこともある。虫卵は黄金色の左右不対称、一端は丸みを帯び小蓋を有し他端はやや尖っている。第一中間宿主はカワニナ、第二中間宿主は2倍体個体群ではサワガニ、3倍体個体群ではモクズガニ、待機宿主はイノシシやネズミなど、終宿主はヒト、イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、イタチ、テンなど。

生活環

ウェステルマン肺吸虫の虫卵は気管、消化を経て糞便とともに排出あるいは喀痰とともに排出される。虫卵は水中で発育してミラシジウムとなり、ミラシジウムは第一中間宿主である貝の体表から侵入し、体内でスポロシスト、レジア、セルカリアへと発育する。第一中間宿主の体内から脱出したセルカリアが第二中間宿主であるカニの関節部の体表から侵入することで体内へ移行し、セルカリアからメタセルカリアへと発育する。終宿主がサワガニ、モクズガニなどの第二中間宿主を摂取することにより終宿主の小腸へ移行し、小腸で脱嚢、腹壁を穿孔して、横隔膜を通り、胸腔をへて肺に移動し、ペアを形成して虫嚢を作る。

症状

- 胸部肺吸虫症

- チョコレート色の血痰、咳、胸痛、息切れ

- 脳肺吸虫症

- 頭痛、嘔吐、麻痺など。生命にかかわりうる。

- 皮下肺吸虫症

- 移動性限局性腫瘤

診断

- 問診

- サワガニ、モクズガニ、イノシシ肉の生食の有無、咳、喀痰

- 虫卵検査

- 喀痰、糞便中の虫卵検出。

- 胸部X線画像

- 右中下肺野に境界明瞭な銭形陰影coin lesionを認める。

- 脳肺吸虫症では頭部X線画像で石灰化像を認めることがある。

治療

治療にはプラジカンテルが有効である。

参考画像

脚注

関連項目

- 肺吸虫症

参考文献

- 今井壯一ほか編 『最新家畜寄生虫病学』 朝倉書店 2007年 ISBN 4254460279

- 上村清、木村英作、福本宗嗣、井関基弘『寄生虫学テキスト』第3版 文光堂 2008年 ISBN 978-4830605185