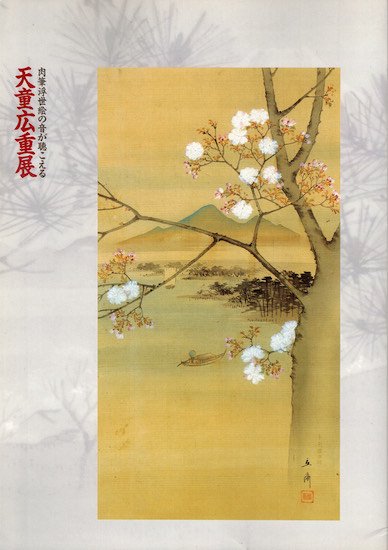

天童広重(てんどうひろしげ)は、江戸時代後期の浮世絵師・歌川広重が天童藩の依頼で描いた肉筆浮世絵の総称。「天童物」、「天童藩もの」「天童描き」などとも呼ばれるが、今日は天童広重と呼ばれるのが一般的である。約200幅ほど制作されたと推測される。広重の代表的画業の1つであり、戸時代に藩が浮世絵師にこれほどの点数の制作を依頼した例は珍しい。

概要

江戸時代後期に入ると多くの藩がそうだったように、天童藩も慢性的な赤字に陥っていた。天童藩は、やはり通例の倹約令や半知借上、領内の豪商や豪農に御用金を課してしのいでいた。しかし、赤字は埋まらず更なる御用金の必要から、藩内の富裕者たちに対する返礼や報奨として制作されたのが、天童広重である。

なぜ、天童藩から広重に制作が依頼されたかについては、天童藩出身者と広重との狂歌を通じた交流が挙げられる。天童藩には狂歌を詠む人が多く、広重はその狂歌絵本の挿絵をしばしば担当していた。天童藩家老・吉田専左衛門はその代表的な人物である。また、天童藩医・田野文仲も広重が狂歌を始める前から親交があり、天保10年(1839年)養子として迎えた康利の実父で5000石の旗本・松平康邦の肖像画を、嘉永2年(1849年)春には自身の肖像画を広重に依頼している(共に天童市美術館蔵)。この3者が中心となって、天童広重は描かれたと推測される。

広重は、文仲の肖像画を描いた嘉永2年夏に、友人の越前屋から100両の借金をしてまで、常盤町から中橋狩野新道に住居を新築して転居している。これは天童藩からの謝礼を期待してのことだと推測され、ここで天童広重が描かれたと考えられる。後述するように2年後の年末に天童広重は下賜されており、表装の手間を考えてそれより半年前には作品を完成させねばならないので、制作期間は1年半から2年ほどである。短期間で大量に描かれたため、弟子が代作したと思われる質に劣る作品が少なからず含まれている。しかし、一介の浮世絵師に藩が大量の作画を依頼すること自体、浮世絵の歴史上極めて稀である。以後広重の名声は高まったらしく、肉筆画の制作数が増加する。なお広重が天童藩からどの程度謝礼を受け取ったか定かでないが、この借金は広重が亡くなるまで返済されず、遺言状にも中橋狩野新道の住居を売払って借金を返済するよう言い残している。

天童広重が初めて下賜されたのは、嘉永4年12月16日(1852年1月7日)だったと、複数の箱書きに記されている。これは、嘉永4年年末が天保13年(1842年)から10ヵ年賦として取り立てた御用金の返済期日に当たっており、藩内の名主や御用商人たちは御用金の返済を受け取るつもりで藩庁に集まった。ところが、彼らに待っていたのは返金ではなく、広重の掛け軸と翌年から10ヵ年賦の更なる御用金であった。天童広重の箱裏には、拝領者が書いたと思しき記述が珍しくないが、これはこの仕打ちを子孫に伝え残そうとしたためと考えられる。しかし、この書付けのお陰で、今日我々は作品の制作事情を知ることができる。

特徴

現在図版で確認されているのは95幅ほどだが、各種資料から200幅程度描かれたと推測される。図版や文献で確認できるものの、関東大震災や戦災で失われてしまった作品も少なくない。現存する天童広重の多くは、軸箱、表装、本紙、落款印章が元のまま保存されている例が多い。これは、天童広重が大名から依頼された珍しい作品として、他の広重肉筆画と区別する意味も込めて、美術商やコレクターが大事に扱ったためである。

材質は現存するものは全て絹本著色だが、小島烏水の調査によると水墨の作品もあったようだ。絹生地の寸法は、縦約90cm・横約30cmで、一般に尺本と呼ばれる寸法である。本紙に使用されている絵絹は目が荒く、高級品とは言い難い。作品の多くは、金泥で画題が書かれているが、金泥には発色の異なる2種類のものがある。一部には墨で画題が書かれ、画題書きの無いものも約18%ほどある。款記は「立斎」のみが使用され、それ以外は確認されていない。「立斎」号は1841年(天保12年)頃から用いられ、亡くなるまで使用している。天童広重での書体は細い行書体でやや崩した字体である。特に「斎」字の崩し方は独特で、天童広重かを判別する手掛かりの一つとなる。印章は5種類確認できるが、図版が確認できる作品の約8割に、「広重」朱文円方印が捺されている。

表装は一文字。風体は銀襴で、中回し。天地は唐草模様の緞子、軸は鹿軸で、割合粗末である。軸数は三幅対か双幅だが、ごく一部に画帖仕立てのものがある。1幅のものは、失われたか分けられたのだと推測される。より高額の御用金を支払った者に三幅対を下賜したのが、箱書きから判明する。軸箱は底の部分がわずかに上げ底になり、真田紐が中結びできるようになっている。材質は杉で仕上げはかなり荒い。対幅、三幅対ともに軸箱の大きさが各2種類あり、これは御用金の差をつけるためと言われる。

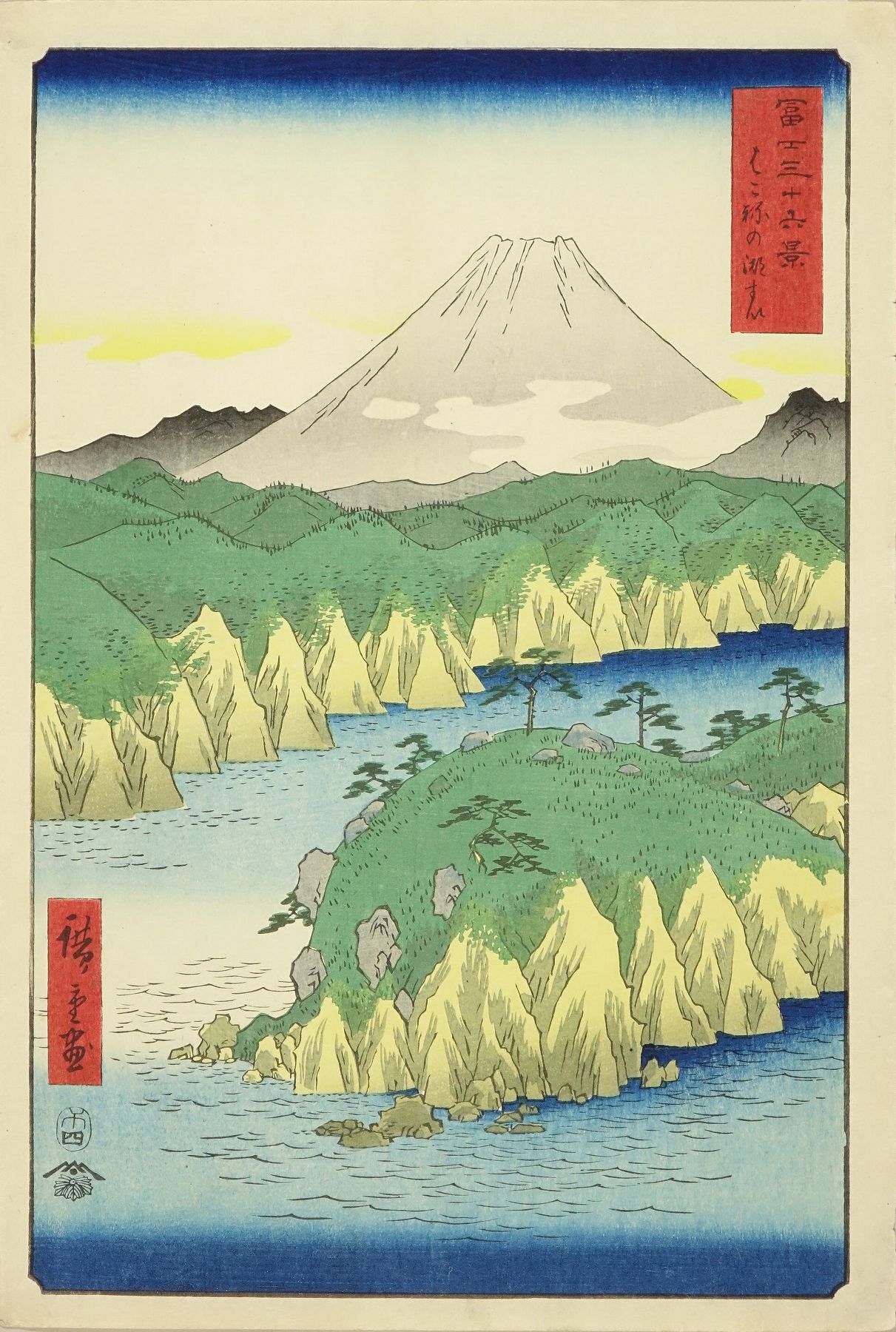

画題は風景画と人物画で、前者のほうがずっと多い。風景画は広重らしく、江戸や諸国の名所に雪月花や四季を折り込み、情趣を感じさせる。現在、大英博物館には天童広重を描くための下絵が含まれたスケッチ帖が所蔵されており、広重の制作過程をある程度知ることができる。なお、広重は天童広重の制作を通じて縦型の風景画構成法を習得したらしく、以後の浮世絵版画作品に天童広重の構図を生かした作品が見られる。。

天童広重作品目録

脚注

参考文献

- 展覧会図録

- 天童市美術館編集・発行 『肉筆浮世絵の音が聴こえる 天童広重展』 1992年9月18日

- 太田記念美術館編集・発行 『浮世絵太田記念美術館所蔵 生誕200周年記念 歌川広重展』 1996年3月1日

- 馬頭町広重美術館編集・発行 『馬頭町広重美術館 開館記念特別展 「広重肉筆画名作展 ―青木コレクションを中心に―』 2000年11月3日

- 浮世絵 太田記念美術館編集・発行 『歌川広重 肉筆画の世界 ―天童広重を中心に―』 2005年4月1日

- 広重美術館編集・発行 『『開館十周年記念特別展 天童広重』図録』 2007年

- 論文

- 市川信也 「天童広重−作品分析を中心に−」『浮世絵芸術』第101号、国際浮世絵学会、1991年7月25日、pp.21-35

- 『国華』第1262号「特集 天童広重」 国華社、2000年12月20日

外部リンク

- 広重美術館