『加沢記』(かざわき)、または『加沢平次左衛門覚書』(かざわへいじざえもんおぼえがき)は、江戸時代中頃に書かれた真田氏と上野国に関する史書である。

概要

『加沢平次左衛門覚書』は、上野国沼田藩(藩主:真田信利)の藩士だった加沢平次左衛門による覚書である。その内容は主に、戦国時代後期の天文10年(1541年)から天正18年(1590年)にわたる50年間の、利根郡・吾妻郡の軍記や地誌を集めたものである。原本が実際に執筆されたのはおよそ100年後の天和元年(1681年)頃で、加沢平次左衛門は当時の史料や現地での調査・口伝を基に著したと考えられている。一般に公刊されたのは明治時代になってからで、原本を基に浄書編集したものが『加沢記』として知られるようになった。

群馬県の北部の歴史・地誌資料としてきわめて詳細に書かれており、戦国時代から江戸時代初期にかけての重要な地域史料として位置づけられている。とりわけ、吾妻地方西部は歴史史料が乏しく、当地の史料としては『加沢記』が最古のものである。

著者の加沢平次左衛門

『加沢記』の著者は加沢平次左衛門(寛永5年〈1628年〉 - 元禄5年〈1692年〉5月28日)という。出身は信濃国北部の小県郡の加沢村、本姓を小林といった。

加沢家はもともと禰津氏家臣だった。禰津氏は信濃国(現在の長野県)北部の小県郡(現在の上田市周辺)の名族、滋野氏の末裔である。戦国時代後期、加沢家は真田氏に臣従するようになり、天正14年(1586年)には真田信之の家老として上野国利根郡川田一帯(現在の群馬県沼田市下川田町周辺)を拝領している。加沢家は以後も代々、真田家の家老を勤めたという。

加沢平次左衛門が生まれた1628年頃の真田家は、真田信之を藩主として松代藩(長野県長野市)を治めていた。沼田城下3万石は真田家の飛び地の領地となっており、信之の長子真田信吉に分領として預けられていた。明暦4年(1658年)に真田家の後継をめぐるお家騒動があり、最終的に松代藩を真田宗家の真田幸道が襲封し、沼田は従兄弟の真田信利に分与され沼田藩として独立することになった。

加沢平次左衛門は、大笹関所(現在の嬬恋村)の番人となり、勘定方に任じられた。また、沼田藩主真田信利の右筆も務めた。とは言え、禄高は4両3人扶持に過ぎなかった。

藩主の真田信利は悪政を行い、領民を苦しめたという。延宝8年(1680年)には沼田藩が幕府勘定方より江戸の両国橋工事の木材拠出を請け負うが、この責を果たすことができなかった。この事態に及び、加沢平次左衛門は藩の行く末を察して職を辞したという。ほどなくして、領民杉木茂左衛門による直訴があり、天和元年(1681年)に信利は改易、沼田藩は廃藩となったこのとき幕府方は、藩の内情について、勘定方だった加沢平次左衛門に取り調べを行った。その際に加沢らが提出した「上野国沼田領品々覚書」も地誌史料として重要視されている。

藩職を辞して浪人となった加沢平次左衛門は、川田城跡(現在の沼田市下川田町)の西の片隅に居を構え、余生を過ごした。法名を「覚誉皈本居士」といい、川田城跡にある墓所は沼田市の重要文化財(建造物)に指定されている。

解説

執筆から公刊まで

加沢平次左衛門は、浪人して川田城跡暮らしとなった後に、真田家の歴史の執筆を始めたものと推定されている。その直筆原本は、藩の勘定帳の裏面に覚書として書かれたもので、毛筆で書かれており判読は難解なものだった。

この原本が利根郡政所村(現在のみなかみ町政所)の増田家に所蔵されており、天明2年(1782年)になって全体の4分の1ほどの部分を選び、増田家による浄書加筆を経て『加沢平次左衛門覚書』として紅葉山文庫に収められたのが初出である。増田家では3代にわたり同書の研究を重ね、天保3年(1832年)には改訂版の『加沢記』を紅葉山文庫に納めている。

天明年間に『加沢記』を仕上げた増田頼興(増田作右衛門頼興)は、幕府に出仕して飛騨郡代、勘定吟味役、日光普請御用掛などを歴任した人物である。幕末には小栗忠順(小栗上野介)と共に横須賀造船所を創設した。一般に刊行されたのは明治17年(1884年)に『史籍集覧』に採録されたのが初である。その後、『加沢記』は上野国(群馬県)の重要史料と評価され、増田頼興自筆の原本から写本が作られた。しかし大正12年(1923年)の関東大震災でこれらの写本が全て焼失したため、改めて翌大正13年(1924年)に、原本をもとに活字版が作成され公刊された。

地方史としての価値

『加沢記』は、戦国時代から江戸時代初期の真田氏に関連する事項を集めている。中心となるのは軍記で、真田氏とその家臣、さらに合戦などで関わりのあった諸豪族のルーツなどの解説もある。これに付随して信濃国北部から上野国北西部、すなわち現在の長野県上田市、群馬県吾妻郡・利根郡・沼田市などの寺社史や地誌を豊富に記録しており、「地域史研究上重要」「利根・吾妻地方の戦国時代の様相を見るには不可欠」とされる。

上野国吾妻地方(群馬県吾妻郡)のうち、吾妻渓谷以東の東吾妻地方(主に、現在の中之条町や東吾妻町、高山村)については、奈良時代以前から史料による言及があり、様々な情報がある。これに対して吾妻渓谷よりも奥部の西吾妻地方(長野原町や嬬恋村、草津町)は江戸時代以前の歴史的史料がほぼ皆無で、『加沢記』が最古の情報源である。

史料としての信頼性

『加沢記』は主に、真田幸隆の事蹟に始まり、天正壬午の乱を経て、豊臣秀吉による小田原征伐まで、真田幸隆・昌幸・信之の時代を扱っている。この時期にはまだ著者の加沢平次左衛門は出生しておらず、1680年頃と目される執筆時期は天正年間(1573年 - 1593年)からおよそ100年後であり、実際に現地へ赴いたり、伝来の史料や口伝を基にして執筆を行ったと推定されている。

『加沢記』では、戦国時代当時の感状・安堵状・宛行状などが史料として多数引用されている。これらの一次史料の一部は現存し、それらと『加沢記』の突き合わせにより、信頼性が確認されている項目も多数ある。

その反面、合戦に関わる記述では、兵数などは実数よりもかなり多く記されていると推定される。また、真田氏に関する記述は詳らかだが、敵方であった上杉氏など、真田氏以外の記述については他の史料類との矛盾が散見され、官職や人物の混同・取り違えなどもあり、正確性を欠く。

内容

増田家による校訂編集を経て公刊された『加沢記』は、全5巻から成る。下記は大正13年版の目次である。

- 1巻

- 滋野姓海野氏御系図 附 真田御家伝之事

- 幸隆公武略を以て村上義清を討給事

- 真田弾正忠幸隆公 並 禰津美濃守信直法体之事

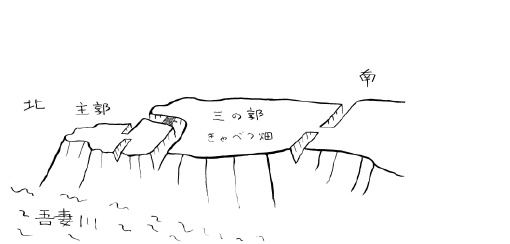

- 岩櫃城由来之事 並 吾妻太郎殿 附 吾妻三家之事

- 沼田築城の事 附 家伝

- 沼田了雲斎入道御繁昌之事

- 鎌原以忠節信玄吾妻郡御手に入る事

- 鎌原と羽尾合戦の事

- 長野原合戦之事

- 斉藤入道没落 並 沼田勢加勢之事

- 2巻

- 羽尾入道没落之事

- 吾妻郡守護 並 岩櫃城城代之事

- 武山合戦齋藤越前太郎 並 城虎丸兄弟最後之事

- 海野長門守同能登守吾妻郡代

- 唐澤玄蕃中山尻高両城忍之事 附 金の馬鎧之事

- 沼田万鬼齋嫡子彌七郎殿御不和之事 附 沼田滅亡之事

- 川場合戦之事

- 万鬼齋御父子川場落 並 白井路峠戸倉合戦之事

- 信玄公沼田発向之事

- 沼田大乱之事

- 真田一徳齋入道御逝去、源太左衛門殿、兵部殿御討死 附 富澤働昌幸公御家督之事

- 真田昌幸公信州上田、上州吾妻領御仕置之事

- 沼田守護代之事

- 謙信公御逝去 並 昌幸公沼田御行 附 石倉之事

- 3巻

- 昌幸公明徳寺の城責 並 金子美濃守忠信、雲谷寺之事

- 竹下合戦可遊齋武略 並 塚本働之事

- 金子美濃守渡邊左近忠信可遊齋浪人之事

- 沼田平八郎殿生害 並 金子心変りの事

- 真田安房守昌幸公沼田御帰城 並 藤田能登守領知仕置之事

- 昌幸公子持山御参詣 並 縁起之事

- 善導寺振舞之事 附 開山物語之事

- 町田房浪人之事 附 帰参之事

- 海野兄弟御退治、矢沢頼綱無二心事

- 迦葉山住持弔於海野父子事

- 4巻

- 甲州御没落昌幸公御父子御働之事

- 信州信長公御手に入事 附 真田殿御行之事

- 武田左馬頭殿御生害、下曽根不道之事

- 昌幸公滝川殿へ出仕

- 信長公御生害 附 安土へ被遣候人質御娘子様之事

- 信州にて家康公へ御礼 並 上田吾妻御行之事

- 矢沢頼綱沼田城代之事

- 猫城責 並 中山右衛門討死、牧彌六郎礼儀之事

- 禰津助右衛門川田在城 並 信幸公大戸の城責給ふ事 附 一場茂右衛門手柄之事

- 長井坂鎌田阿會合戦、金子美濃守敗北する事 並 愛宕利生之事

- 倉内合戦矢沢頼綱夜討小焼松之鎗奇特有事

- 沼田侍氏直公ね忠信 並 山名発知有故領知を被減事

- 赤見中山在城小林文右衛門注進 並 長尾殿卒去之事

- 信州一円東照宮に属す 附 室賀を討捕事

- 禰津殿信州奮領拝領之事

- 室賀合戦之事

- 上田寒川合戦 並 御一族の幕下に属する事

- 加沢世間兵衛妻女働之事

- 5巻

- 高橋右馬允武略之事

- 北条氏直出張矢沢禰津手柄の事 附 割田下総馬乗補事

- 沼田領堺目之民令退散事

- 北条氏直沼田へ発向、矢沢謀を以て退大敵事

- 矢沢頼綱三峰参詣之事

- 五亂田合戦之事

- 新田の由良殿之事

- 由良信濃守興猪俣合戦而責於倉内事

- 秀吉公御扱を以て北条殿と昌幸公和談所々城代之事

- 赤見六郎殿御事 並 金子美濃守湯殿山仏参詣平八郎殿怨霊之事

- 猪俣戸鹿野八幡立願之事

- 伊奈御普請 並 沼田衆之知行安堵之事

- 猪俣名胡桃城責捕事 附 中山九兵衛心替之事

- 猪俣表裏の次第京都へ言上之事

- 吾妻合戦之事

- 北条合戦小淵夜討 附 一場茂右衛門手柄之事

- 金子美濃守事

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『加沢記 : 附・羽尾記』,加沢平次左衛門,上毛郷土史研究会,1925年

- 『長野原町誌』(上巻・下巻),長野原町誌編纂委員会・編,群馬県吾妻郡長野原町,1976年

- 『嬬恋村誌』(上巻・下巻),嬬恋村誌編集委員会・編,群馬県吾妻郡嬬恋村役場,1977年

- 『沼田市史』(第1巻 資料編1 原始古代・中世),沼田市総務部市史編さん室,沼田市,1995年

- 『日本歴史地名大系10群馬県の地名』,平凡社,1987年

- 『群馬新百科事典』,上毛新聞社,2008年,ISBN 9784880589886

- 『史料で読みとく群馬の歴史』,群馬県歴史教育者協議会・編,山川出版社,2007年,ISBN 978-4-634-59372-5

- 『シリーズ藩物語 松代藩』,田中博文,現代書館,2012,ISBN 978-4-7684-7131-9

外部リンク

- 加沢記 : 附・羽尾記, doi:10.11501/1020961(国立国会図書館デジタルコレクション)- 大正14年(1925年)に刊行されたもの