量率グラフ(りょうりつぐらふ、英: mozaic plot)とは、面積グラフの一種で統計対象の「量的な大きさ」と「全体に対する割合」の両方を同時に見ることができるグラフである。統計学のモザイク図の一種。

概要

量率グラフに相当するグラフを誰が最初に発明したかは分からない。1980年頃に松崎重広がある研究会で板倉聖宣の書くグラフを見て、その有効性を高く評価して、小学校の社会科や算数の授業でこのグラフを子どもたちに書かせる授業を行うようになった。「量率グラフ」という名称は、塩野広次の命名である。出版物としては1984年の松崎の論文が初出である。

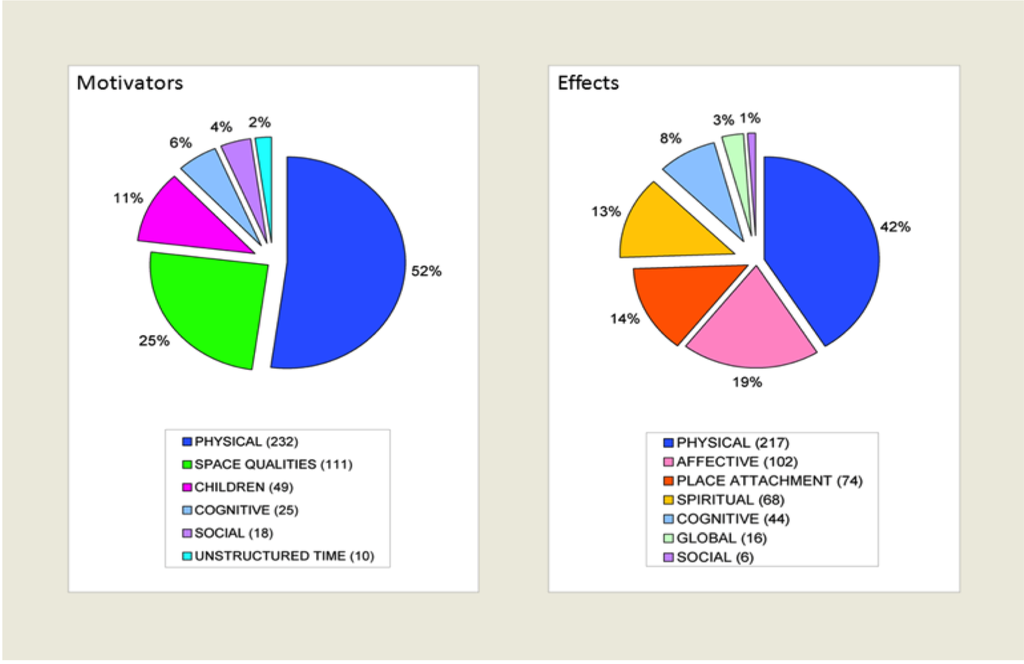

量率グラフでは縦軸に「量」、横軸に「割合」をとり、面積によって量と割合の表現が両立できる。冒頭のサンプルは日本の工業地域の様子を表したものだが、縦軸に「量」として各地域の出荷額合計を取り、横軸に「率」として各地域の品目別の割合(パーセント)を取っている。面積が各品目の出荷額の大きさを表している。これによって割合だけでは見えにくい中京工業地帯の機械出荷額が目立って大きいこと、化学工業は割合だけ見れば京葉工業地帯が盛んなように見えるが実際の出荷額は阪神・瀬戸内工業地帯と同等なことが直感的に分かる。このように量と割合を同時に見ることで深い理解を得ることができるため、主に小学校の社会科の授業で使われるようになった。

小学校社会科授業での有効性

松崎は小学校5年生の社会科の授業で教科書に載っていた「工業地帯の生産量」のグラフが、「生産総額」と「生産品目の割合」の2つが別の図で書かれていたことを見て、「この2つのグラフを頭の中で結びつけて、日本の工業の仕組みと各々の工業地帯のようすを読んでください」と要求するのは無理だと考えた。そこでその「生産額」と「生産品目の割合」の2つのデータを、1つの量率グラフに書き直す授業を行った。量率グラフを作った子どもたちは、「(松崎が授業した1980年当時は)なるほど京浜は大きい、中京は3番目で、機械工業が盛んだ」ということを容易に読み取れた」という子どもたちの評価を得ることができた。松崎は量率グラフの方が回りくどい説明なしに、子どもたちがグラフの内容に興味を持ち、一目で正しく中身が分かると述べている。

松崎はさらに「県別の生産額と品目割合」の量率グラフや、「1935年と1980年の工業種類別の生産額」の量率グラフを書くことで日本の工業の現状や歴史的変化がよく分かることも示した。また、年代を縦軸に取った量率グラフでは、各年を等間隔に書くことと、データのない年は詰めないで空白にすることで、歴史的変化がよくイメージできることも示した。

松崎は教科書のデータの多くを量率グラフに書きなおすことで、「社会の様子を見るのに、量と率を使えば正しい判断をするのにとても役立つ」としている。

村田文江は、松崎の著書を読み、北海道の小学校5年生と自ら担当する北海道教育大学の学生で追試を試みた。量率グラフを書くこと自体については難しさを訴えた小学生もいたものの、「円グラフ、棒グラフからの読み取りよりも分かりやすい」「一目見てよく分かる」とこのグラフのよさを感じた者が多かったと報告している。

量率グラフの書き方

以下に、松崎がまとめた量率グラフの書き方を挙げる。のちに、データを入力するだけでグラフを作成してくれるツールも作られた。

- A4サイズの1mm方眼グラフ用紙と定規を用意する。

- 横軸を上部に作る。10cmの横線を書き、%の刻みを1mmが1%になるように入れる。

- 書きたいものの量に応じて書きやすいように縦軸の長さを決める。たとえば工業総生産215兆円なら、1mmを1兆円として21.5cmにすれば計算しやすい。横軸とつないで長方形の枠を書く。この枠全体の面積が総生産額を表すことになる。

- 書きたい項目の量(たとえば地域の工業生産額)にあわせて、縦軸の位置を決めて横線を引いて、四角に区切っていく。たとえばその地域が30兆円なら3cmで区切る。

- 区切った四角の中に、品目の%に応じて縦線を引き、四角の中を区切っていく。

- そのグラフの単位の基準となる量(この場合は1兆円)の大きさを正方形で図の片隅に書いておく。(この例の場合は1兆円の面積は1mm×100%(100mm)=10mmの正方形となる)

- 区切った四角を品目別に色塗りする。

- グラフを作った日付と作者のサインを入れる。

R言語によるグラフ作成

量率グラフはR言語のプロット機能を使っても書くことができる。

二宮尊徳の量率グラフ

量率グラフに相当する方法で統計データを図に表した最も古い例は江戸時代の文政六年(1823年)に二宮尊徳の書いたものだとされている。

尊徳は文政四年(1821年)に、小田原藩大久保家の分家の旗本宇津家の財政と領地である下野桜町領約4000石の建て直しを依頼された。彼は文政四年8月から文政六年(1823年)までの間に、小田原・江戸・桜町の間を7回往復して現地を調査し、建て直しのための詳細な調査書を作り上げ、それに基づいて今後10年の見通しを立てて、桜町領建て直し計画を提出している。尊徳はこのときの調査結果を右の図のような量率グラフに表して桜町領の現状が一目でわかるようにした。尊徳は縦横10マスずつの100マスの正方形に、田と畑の割合とそれぞれの荒廃率を示した。そして全体の4割が年貢であることも示した。

右図の中段と下段の図は尊徳の作ったグラフを見やすいように書き直したものである。尊徳の書いたグラフからは桜町領の畑や田の半分以上が荒廃している。二宮尊徳はこの図を領主に見せて桜町領の状況を説明した。そして復興案として「荒れ地が全部復旧しても石高4000石の4割の年貢を取ってはいけない。そんなことをしたらまた村は荒廃する。全農地が復旧しても年貢は3割におさえなさい。それでも年貢の収量は今の2倍以上に増えることになる(右下の図)」と領主を説得した。これらのグラフに目を通した小田原藩主大久保忠真は、尊徳の主張を全面的に認めた。

尊徳はこれ以外にも全部で16枚の量率グラフを書いたことが確かめられている。

科学史研究者の板倉聖宣は「(この事例以外に)江戸時代にこのようなグラフが書かれたことは全く無いといっていい」として、「尊徳はこれ以外にもグラフをたくさん書いて」」いて、「尊徳は膨大な数量データを集めてそれをもとにして着実な計画を立てたといって間違いない」としている。

脚注

参考文献

- 松崎重広「量率グラフの世界 社会科と算数で広がる」『たのしい授業プラン 社会』、仮説社、1996年、182-200頁、ISBN 4-7735-0123-5。 全国書誌番号:98000791(初出1984年6月『たのしい授業』、仮説社、No.15)

- 松崎重広『社会を見なおすメガネ : 量率グラフで見る日本』国土社、1985年。ISBN 4-337-18607-7。 全国書誌番号:85019975

- 板倉聖宣「すいせんの言葉 グラフは自分でかくものかきなおすもの」『社会を見なおすメガネ : 量率グラフで見る日本』、国土社、1985年、123-126頁、ISBN 4-337-18607-7。

- 板倉聖宣「二宮尊徳と数学 数学というもの,グラフというものの役立ち方」『数量的な見方考え方 : 数学教育を根底から変える視点』、仮説社、2010年、54-65頁、ISBN 978-4-7735-0218-3。 全国書誌番号:21846631(初出1984年6月)

- 村田文江「社会科におけるグラフについて(その1) : 量率グラフを書く手だてをさぐる」『年報いわみざわ : 初等教育・教師教育研究』第7巻、北海道教育大学岩見沢分校、1986年3月、32-43頁、doi:10.32150/00009070、ISSN 0285-9300、NAID 110001789701。

- 黒田博「桜町仕法の「量率グラフ」と統計」『尊徳開顕 : 二宮尊徳生誕二百年記念論文集』、有隣堂、1987年、89-104頁、ISBN 4-89660-078-9。 全国書誌番号:88057131

- “「量率グラフ」普及推進本部”. たのしい授業in和歌山 (2004年10月25日). 2020年1月7日閲覧。

- “尊徳仕法の成功例:下野桜町領の場合”. コアラ (2008年2月3日). 2020年1月7日閲覧。

- 二宮尊徳『二宮尊徳全集 第10巻』二宮尊徳偉業宣揚会、1928年。 全国書誌番号:52011913

- “西暦(和暦)年の記述”. 青空文庫作成ファイル (2019年4月1日). 2020年1月20日閲覧。

関連書籍

これらの本には松崎が書いた量率グラフがふんだんに使われている。

- 「調べよう グラフで見る日本の産業 これまでとこれから」 全10巻、(監修)板倉聖宣・(著者)松崎重広、小峰書店、2000年

- 第1巻『日本の産業のすがたと未来』

- 第2巻『食料の生産』

- 第3巻『せんい産業と資源』

- 第4巻『エネルギーと資源』

- 第5巻『電機産業とコンピュータ』

- 第6巻『機械工業と建設業』

- 第7巻『運輸と自動車工業』

- 第8巻『商業と通信』

- 第9巻『サービス産業と教育・レジャー』

- 第10巻『環境産業と医療・福祉』

関連項目

- 仮説実験授業

- グラフ

- 統計図表

- 二宮尊徳

- 板倉聖宣

- インフォグラフィック

外部リンク

- 「量率グラフ」普及推進本部