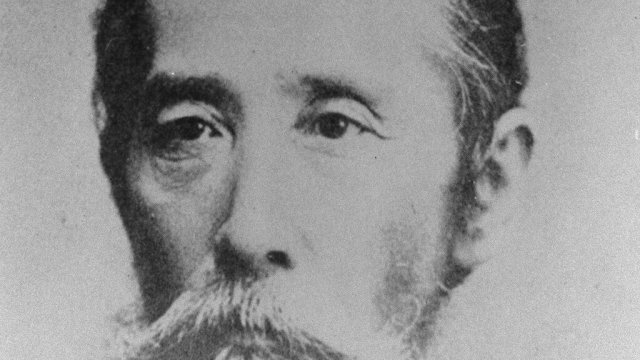

板垣 退助(いたがき たいすけ、天保8年4月16日、4月17日〈1837年5月20日もしくは5月21日〉 - 大正8年〈1919年〉7月16日)は、日本の政治家、軍人(土佐藩陸軍総督、迅衝隊総督兼大隊司令)、武士(土佐藩士)、東征大総督東山道参謀。従一位勲一等伯爵。明治維新の元勲として参与、参議、内務大臣(第10代・第13代)を歴任。

幕末に薩摩藩士・西郷隆盛と共に「薩土密約」締結を主導。戊辰戦争では東征大総督東山道参謀として指揮を執り、明治維新後に参与となる。征韓論政変で下野後、自由民権運動の指導者として東アジアで初となる帝国議会の樹立に向けて活動し、「国会を創った男」として知られる。また、常に国防を重視し、近代日本陸軍創設功労者の一人でもある。1898年(明治31年)には大隈重信とともに組閣の大命を受け、日本初の政党内閣となる隈板内閣を組織した。

戦前・戦後を通して圧倒的な国民人気を誇り、政府紙幣B号50銭、日本銀行券B号100円として紙幣の肖像として採用。また、文久3年乾退助暗殺未遂事件をはじめ、何度も命を狙われ、明治15年には板垣退助岐阜遭難事件、その後も明治17年板垣退助暗殺未遂事件、明治24年板垣退助暗殺未遂事件、明治25年板垣退助暗殺未遂事件などが起きた。

特記

日本史上初めて議会政治を樹立するため民撰議院設立を政府に建白。帝国議会ならびに現在の自由民主党の源流となる愛国公党、自由党の創始者。そのため旧50銭政府紙幣、日本銀行券B100円券に肖像が用いられ、紙幣裏面には国会議事堂が描かれた。板垣が議会設立のため欧州視察中にパリで購入したトランクは、現存する日本最古のルイ・ヴィトン製品。軍馬の育成に資するとして競馬を奨励した。晩年の著作には『日本は侵略國にあらず』、『社会主義の脅威』、『武士道論』、『神と人道』などがある。欧米の翻訳思想の流入やキリスト教思想の蔓延を批判し、日本独自の武士道精神に基づく人道思想を提唱した。清貧で古武士の品格を矜持し「維新の精神に背かぬため」と己の死するにあたって遺言して爵位を返上した。

概略

幕末「戦争の結果によって形成された社会秩序は、戦争によってで無ければこれを到底覆すことは出来ない」と主張し、土佐藩における武力討幕派の重鎮として薩摩藩に対し薩土討幕の密約を結ぶ。これに基づき土佐藩の兵制を改革して近代式練兵を行った。独断で土佐藩邸に天狗党浪士を隠匿しその身柄を薩摩藩へ委託。この浪士らが幕府を挑発して江戸薩摩藩邸の焼討事件を惹起し、戊辰戦争の前哨戦を為す。鳥羽・伏見の戦い開戦後は、天皇陛下御親征東山道先鋒総督軍参謀・迅衝隊総督(土佐藩陸軍総督)となり戊辰戦争で活躍。特に甲州勝沼の戦い、会津攻略戦では軍功著しく、会庄両藩の蝦夷地売却計画を阻止。また日光東照宮を戦禍から守る。絶対尊皇主義者として知られ、君民一体による自由民権運動の主導者であり「君主」は「民」を本とするので「君主主義」と「民本主義」は対立せず同一不可分であると説いた。自由民権運動は、億兆安撫国威宣揚の御宸翰の意を拝し尊皇を基礎とし、その柱を五箇条の御誓文に求めるもので、特にその第一条「広く会議を興し万機公論に決すべし」は重視され、国内へは「国会の開設」、国外へは「不平等条約の撤廃」等を求めた。さらに国民皆兵を断行するため太政官の許可を得て全国に先駆けて「人民平均の理」を布告し、四民平等に国防の任に帰する事を宣した。これらの論旨の説明には「天賦人権説」がしばしば用いられたが、海外思想の単なる翻訳・流用ではなく、日本の国体に則して歴史的に培われたものであることが強調されている。世界の自由主義思想は、キリスト教神学の聖書解釈や個人主義などを伴って発展したものが多い中で、板垣退助の説く自由主義は武士道精神により醸熟された愛国主義(Patriotism)と密接に結びついており、単純にリベラリズム(Liberalism)と翻訳出来ない日本独自の特徴を有する 。これは板垣が生涯にわたって貫いた姿勢であり、そのため国防を重視し、天皇護衛のための軍隊・御親兵の創設に盡力。この御親兵がのちの近衛師団さらに大日本帝国陸軍の前身となる。参議のほか内務大臣を務めること2回。清貧で「庶民派」の政治家として国民から圧倒的な支持を受ける。少年期に聴覚障碍を患った経験から、政界を退いてからは視覚障碍者の按摩専業や、傷痍軍人に対する福利厚生、女性受刑者が獄中出産した幼児の保護と育成などの社会改良にも取り組んだ。一君万民を説き、被差別部落解放の為の日本最初の全国組織となる帝国公道会を創設。岐阜遭難の時に発せられた「板垣死すとも自由は死せず」の言葉は著名。座右の銘は「死生亦大矣」。林獻堂らの招きによって渡台し台湾人の地位向上のための組織・台湾同化会を設立。生涯に亘って尊皇を貫き、勤皇に尽くした姿から「幕末明治の大楠公」とも称され大日本国粋会の結成に影響を与えた。明治維新に勲功のあった土佐藩出身の伯爵としては、板垣退助、後藤象二郎、佐々木高行が著名で「土佐三伯」と称された。

来歴

- 生い立ち

天保8年4月16日もしくは4月17日(1837年5月20日もしくは5月21日)、土佐藩上士(馬廻格・300石)乾正成の嫡男として、高知城下中島町(現・高知県高知市本町2丁目3番18号、高野寺 北緯33.558167度分秒 東経133.537167度分秒)に生まれる。幼名は「猪之助」(いのすけ)。退助は通称。諱は初め「正躬(まさみ)」、のち「正形(まさかた)」。号は「無形(むけい)」。母は林幸子。なお、乾家の本姓は板垣氏で、武田信玄の重臣・板垣信方を祖とする家柄。徳川慶喜とは同年齢で、坂本龍馬や武市瑞山とは親戚にあたる。(退助の復姓については後述)

- 質実剛健の家風

山内一豊が掛川藩主の時代に召抱えられた、土佐藩の上士の家柄であったが、乾家(板垣家)は、質実剛健を家風としていたため、食事も素食で退助の好物は鮎の塩焼きと半熟卵であった。のち退助は、武力討幕や自由民権運動など、私財を投じて国家のために尽瘁することになるが、貧乏を苦としない草莽崛起の精神が養われたと懐述している。

- 貧者救済

真冬に乳呑み児を抱えた貧窮した女性が乾家の門前に来て物乞に来た。門番が追い払おうとする処に、その姿を見た猪之助(=退助)は姉の箪笥にあった着物を一領あたえた。のちに姉が怒って母に告げた。猪之助は「我が家にあっては、豪奢を嗜む一領の着物に過ぎないですが、かの貧した女性にとっては、自分と乳飲み子二つの生命が救われるかもしれない、かけがえのない着物です」と悠然と答えた。すると母は、

と答えて却ってこれを褒めた。これが彼が民本主義を生涯にわたって取り組む萌芽となったと捉える識者もいる。上士と下士の身分が確立されていた徳川藩政期の中で、庶民と分け隔てなく交わった人物として知られる。(この乾家の門は、現在高知市内の龍乗院へ移築され現存する)

- 母の死

嘉永元年9月19日(1848年10月15日)、猪之助12歳(満11歳)の時、母・林幸子が死去。(同じ年の7月25日、保弥太(=後藤象二郎)11歳(満10歳)の時、江戸藩邸で父が病死している)その後、父・正成が近藤祐五郎秀行の姉と婚した為、継母が出来るがこの母も、3年後の嘉永3年12月19日(1851年1月20日)に歿した。その後、さらに父は高屋繁次長容の伯母を迎えて妻とした。

- 少年期

後藤象二郎とは竹馬の友で互いに親を亡くした境遇が似て、心を通わせ「いのす(猪之助=板垣の幼名)」と「やす(保弥太=後藤の幼名)」と呼び会う仲であった。二人の遊び場は鏡川や潮江天満宮、潮江村のあたりで、駆け回って遊んだ。少年期は腕白そのもので、ある時、後藤象二郎が蛇が苦手であることを知った板垣は、紐で縛った青大将を棒の先にぶら下げて、後藤を驚かせた。逃げる後藤を追いかけるが、怒った後藤は道端に落ちていた犬の糞を躊躇なく手で掴むと、板垣の顔へ目掛けて投げつけて反撃。板垣は手を洗う時に盥の水を二張り使うほどの潔癖症であったので、この糞攻撃の効果は絶大で「糞を投げるは卑怯なり」と忽ち降参した。この様に時には悪ふざけをする仲であったが、二人は毎日のように一緒に遊んだ。

- 迷信と実証主義

少年時代「蝦蟇の油を塗ると川に潜っても呼吸ができる」との言い伝えを聞き、後藤象二郎と一緒に、潮江村の田圃から大量に蛙を捕獲。後藤宅の釜で煮こんで蝦蟇の油を作るが悪臭が立ち込めて露見。後藤家の人より散々怒られる。しかし、蝦蟇の油を秘匿して持ち出し、これを塗って鏡川に潜ってみたが呼吸ができず、油の効力が迷信であることを知る。今度は実証主義に転じて、お守りを厠に捨ててみて、神罰が本当に起こるのか試した。すると、鏡川で遊泳の際、耳に水が入った事で聴力が不自由となる。(神罰は起きた)

- 難聴

鏡川での遊泳時に耳に水が入って中耳炎を併発。数ヶ年にわたって聴力(突発性難聴)を失い就学に不便をきたす。そのため塾に通うことはなかった。将来のことを危ぶまれたが、のち不意の所作がきっかけで膿が破れ飛び出て聴力がやや回復した。しかし、後遺症は残り、晩年また聴力が衰えた。(後年、政界を退いてからは視覚障碍者の按摩専業や、傷痍軍人に対する福利厚生など社会改良に取り組んだ素地は少年期に聴覚障碍を患った経験に由来すると言われる)

- 好物

好物は鮎の塩焼きと半熟卵で、鮎は鏡川で獲れたものを食べていた。(後年、三多摩郡の自由党有志が、板垣退助を多摩川対岸の大柳河原に招き、板垣の好物である鮎釣大会を催した。のち青梅の人々は板垣の人柄を懐かしみ銅像が建立された)

- 少壮気鋭

板垣は廓中(高知城下の武士居住区)で人気があり、義侠心もあって弱い者いじめをする者には敢然と喧嘩で応戦。身分の上下を問わず、常に公平な視点から評価を下したので、これを慕う小輩(子分)が多くいた。親分肌で小輩(子分)への面倒見が良く、餓鬼大将となる。不義があると正論を吐いて宣戦布告。大人に対しても物怖じせず。この性格は母の教育による影響が大きく、退助は晩年、この事を聞かれ自分の少年時代を振り返り次のように述懐している。

- 信賞必罰

常に公平な視点から評価を下し、身分の上下を問わず有用の者を味方につけ、子分にするところは織田信長のようであった。のち、退助は日本初の部落解放の全国組織である『帝國公道会』を創設したが、当時からその片鱗があり、被差別部落の人々とも交わり飲食をともにし、語り会うことがあった。(当時は、被差別部落の人々と共に飲食をすることはタブーとされていた。『帝國公道会』の創設は、全国水平社より先である)この姿勢は生涯をかけて一貫して変わらず、のち伯爵になってからも、飲食をともすることがあった。「伯爵ともあろう人が」と周囲の者がとめに入ろうとすると、退助から「幼いころに蛙捕りをして遊んだ仲だ」と云われ、その者は藩政期は身分の上下の厳格であった時代と想像していたため非常に驚いた。

- 青年期

清廉潔白で曲がったことを嫌い、正論を忌憚なく話し、相手を論破するのが得意であった。口論から発して腕づくでの喧嘩となることもしばしばあった。そのため、藩から譴責処分を受ける事が度々あったが、全く懲りることがなかった。小輩に対する面倒見が良く、推されて「盛組」の総長となる。大叔父・谷村亀之丞自雄(第15代宗家)より無双直伝英信流居合を習い、若くして後継者の一人と目されて林弥太夫政敬(第14代宗家)の孫娘を最初の妻に迎えるがのち離縁。(離縁された妻は、林家に戻り、小笠原茂常(大四郎)の五男・茂平と婚し、茂平が入婿となり林姓を継ぐ。戊辰戦争の時の軍監・林茂平(亀吉)がその人である。(堺事件を参照)次に親族・中山弥平治秀雅の次女を妻に娶るも、程無く離縁している。退助は居合は無双直伝英信流、柔術は呑敵流の達人であった。土佐勤王党の『同志姓名附』第13番目に名を連ね、筋金入りの勤王家であった。

- 土佐藩士姻族関連系図

- 神田村謫居

安政3年8月8日(1856年9月6日)、係争に加わり罪を得て、高知城下の四ヶ村(小高坂・潮江・下知・江ノ口)の禁足を命ぜられ神田村(こうだむら)に謫居となる。廃嫡の上、追放という重い処分であったが、ここで村人の麦の収穫や脱穀の手伝いをするなど、身分の上下を問わず庶人と交わる機会を得る。この時、当時の人が食べ合わせ(「うなぎと梅干」、「てんぷらと西瓜」など)を食べると死ぬと信じていた迷信に対して、村人の前で自ら食べて無害なことを実証してみせた。またこの謫居時代、吉田東洋と岩崎弥太郎も別件で罪を得て謫居の身にあり、吉田東洋は退助の寓居を訪れて自塾への就学を奨励したが、退助はその申し出をつぎの様に断っている。

これに対し、吉田東洋は「およそ侍たる者、忠を盡し藩公の馬前に相果てる心掛けは、申すに及ばず尋常当然である。けれども、その限りで終わるのは

- 恩赦と復職

一時は家督相続すら危ぶまれたが、藩主の代替わりの恩赦によって、廃嫡処分を解除され、高知城下へ戻ることを許された。(この頃、名を「猪之助」から「退助」へ改める)

父・正成の死後、家禄を220石に減ぜられて家督を相続。

藩政に復職し、免奉行(税務官)を務める。その場所は前年、騒動があり農夫たちが、藩政に抗議する人たちがいた地域であったため、藩庁は気の荒い退助を送り込んだのだが、退助は平伏して遠慮がちに話をする農夫たちを見て「万民が上下のへだたりなく文句を言ったり、議論したりするぐらいがちょうど良い。私にも遠慮なく文句があれば申し出てください」と語った。

- 江戸へ遊学

文久元年10月25日(1861年11月27日)、江戸留守居役兼軍備御用を仰付けられ、11月21日(太陽暦12月22日)、高知を出て江戸へ向かう。

退助の教養形成に大きな影響を与えたのが、阿波国出身の学者、若山勿堂(壮吉)である。昌平坂学問所塾頭を務めた佐藤一斎に儒学を学んだ勿堂は、山田方谷、佐久間象山、渡辺崋山などと並び「一斎門下の十哲」として、昌平黌の儒官として教鞭を取った人物である。勿堂は儒学だけでなく、幕府講武所頭取を務め、甲州流軍学、越後流、長沼流を兼修した兵学の重鎮・窪田清音から山鹿流兵学を学び、免許皆伝を許された英才である。

勿堂の山鹿流は、赤穂山鹿流の正統な伝系を継いでおり、ほかにも勝海舟、土方久元、佐々木高行、谷干城が勿堂から山鹿流を習得している。したがって、退助の学問的系譜は、当時の幕府側学者の最高峰である佐藤一斎、窪田清音の孫弟子ということになる。

- 赤穂山鹿流伝系

- 吉田東洋の横死

文久2年4月8日(1862年5月6日)、吉田東洋が土佐勤王党の那須信吾、安岡嘉助、大石団蔵らによって暗殺される。片岡健吉からの書簡で事件を知った江戸の退助は、国許(土佐)の役人たちが狼狽していることに慷慨し、5月2日(太陽暦5月30日)付で次のように書き送っている。

勤皇の誓い

文久2年6月(1862年7月)、小笠原唯八(牧野茂敬、本姓奥平氏)、佐々木高行らと肝胆相照し、ともに勤王に盡忠することを誓う。

- 長州の動きを洞察

文久2年6月6日(1862年7月2日)付の片岡健吉宛書簡において退助は、

と書き送り、国許の片岡に長州藩の動向を伝えている(長井雅楽の切腹は、翌年2月6日)。尊皇攘夷(破約攘夷派)の退助は、幕府専制による無勅許の開港条約をなし崩し的に是認する事に繋がる長井雅楽の『航海遠略策』(開国策)を、皇威を貶めるものと警戒していたと考えられ、同時期にあたる文久2年6月19日(太陽暦7月15日)の長州藩・久坂玄瑞の日記にも、

とあり、退助と同様に長井雅楽の『航海遠略策』に真っ向から反対し「朝廷を侮慢している」と糾弾している。

- 土佐勤王党・間崎哲馬と好誼

退助は、この頃既に土佐勤王党の重鎮・間崎哲馬と好誼を結んでいた。間崎は土佐藩・田野学館で教鞭をとり、のち高知城下の江ノ口村に私塾を構えた博学の士で、間崎の門下には中岡慎太郎、吉村虎太郎などがいた。文久2年9月17日(太陽暦11月8日)に退助と間崎が交わした書簡が現存する。

書簡を読む限り別封で、勤王派の重要人物から何らかの機密事項が退助のもとへ直接送られたと考えられている。

- 幕府といえども追討して違勅の罪を問ふべき

文久2年10月17日(1862年12月8日)夜、山内容堂の御前において、寺村道成と時勢について対論に及び、退助は尊皇攘夷を唱える。

文久3年1月4日(1863年2月21日)、高輪の薩摩藩邸で、大久保一蔵(のちの利通)に会う。1月9日(太陽暦2月26日)、大久保一蔵は容堂に面会し、容堂の決心を問うと、容堂は松平春嶽と島津久光の上洛を待って朝廷の意に奉答する(命に順う)と答え、更に「屍を京都に晒す覚悟である」と不動の決意を示した。この時、容堂の傍らに乾退助と小笠原唯八がおり、両者は主君の「朝命遵奉」の決意を聞いて純粋に涙を流した。

1月10日(太陽暦2月27日)、容堂に随行して上洛のため品川を出帆するが、悪天候により翌日、下田港に漂着する。1月15日(太陽暦3月4日)、容堂の本陣に勝麟太郎(のちの海舟)を招聘し坂本龍馬の脱藩を赦すことを協議した場に同席。4月12日(太陽暦5月29日)、土佐に帰藩する。

- 青蓮院宮令旨事件

間崎哲馬は、土佐藩の藩政改革を行うため、土佐勤王党が仲介して青蓮院宮尊融親王(中川宮朝彦親王)の令旨を奉拝しようと活動した。12月佐幕派の青蓮院宮は令旨を発したが、この越権行為が土佐藩主の権威を失墜させるものとして文久3年1月25日(1863年3月14日)に上洛した山内容堂より「不遜の極み」としての逆鱗にふれ、文久3年6月8日(1863年7月23日)、間崎は平井収二郎、弘瀬健太と共に責任をとって切腹した。その2ヶ月後、間崎の門下にあたる中岡慎太郎が乾退助を訪問し、のちに薩土討幕の密約を結ぶ端緒となる(詳細は後述)。

中岡慎太郎と胸襟を開いて国策を練る

文久3年8月下旬(1863年10月)、京都での八月十八日の政変後に土佐藩内でも尊王攘夷活動に対する大弾圧が始まると、退助は藩の要職(御側御用役)を外されて失脚。中岡慎太郎は失脚した直後の退助を訪ねた。退助は中岡に「君(中岡)が私に会いに来たのは、私が失脚したから、その真意を探る気になったからであろう。その話に移る前に、以前、君(中岡)は京都で私(退助)の暗殺を企てた事があっただろう」と尋ねた。慎太郎は「滅相もございません」とシラを切ったが「いや、天下の事を考えればこそ、あるいは斬ろうとする。あるいは共に協力しようとする。その肚があるのが真の男だ。中岡慎太郎は、男であろう」と迫られたため、「いかにも、あなたを斬ろうとした」と堂々と正直に打ち明けたところ、乾に度胸を気にいられ「それでこそ、天下国家の話が出来る」と、互いに胸襟を開いて話せる仲となった。その後、二人はお互いの立場を生かして尊皇攘夷を実現するために、中岡は藩外から(下から)の活動を行うため9月5日(太陽暦10月17日)土佐藩を脱藩して長州へ奔り、乾退助は藩内から(上から)の活動を行うため、10月4日(太陽暦11月14日)土佐藩の要職(深尾丹波組・御馬廻組頭)に復帰した。

- 武市瑞山への尋問と冤罪による失脚

元治元年7月24日(1864年8月25日)、退助は高知城下で町奉行に就任し、8月11日(太陽暦9月11日)、武市瑞山らを審理する大監察(大目付)を兼任した。退助は役務上、取調べを行わざるを得なかったが、退助も勤王派であったため尋問には消極的で、一度だけ尋問した際にも「土佐勤王党の首領である武市から犯人の名を明らかにさせ、他はあまり深く究明しないつもりである」と述べている。退助を含め多くの人は、当時の状況から武市の関与があったか曖昧であるため、証拠不充分で武市は釈放されると考えていた。大方の予想に反し、慶応元年閏5月11日、武市は切腹となった。しかし退助自身はその5ヶ月前の元治2年1月14日(1865年2月9日)、勤王党関係者への弾圧を加える藩庁の姿勢と意見が合わず、大監察(大目付)・軍備御用兼帯を解任され失脚している。さらに、元治2年3月27日(太陽暦4月22日)、先の在職中に「(武市瑞山の)郷士から上士昇格の件で不念の儀(不正)」があったとして謹慎を命ぜられるが、これは深尾丹波に罪が及ぶのを案じて退助が身代わりとなって処断されたものである。

- 中岡慎太郎からの書簡

元治元年12月(1865年1月)、中岡慎太郎は薩摩の西郷隆盛の人柄を伝える書簡を乾退助へ送った。

- 再び江戸へ

元治2年4月1日(1865年4月25日)、ようやく謹慎が解かれ、江戸へ兵学修行へ出る。洋式騎兵術修行を命ぜられ、江戸で幕臣・倉橋長門守(騎兵頭)や深尾政五郎(騎兵指図役頭取)らにオランダ式騎兵術を学ぶ。また江戸で幕臣および他藩の士と交わって世の動静を察す。

慶応元年9月16日付の片岡健吉宛の書簡で、幕府の対応を批判し、

と述べている。

慶応2年1月21日(1866年3月7日)、坂本龍馬の盡力により薩長同盟が成立。

慶応2年5月13日(太陽暦6月25日)、藩庁より、学問および騎兵修行の為、引続き江戸に滞留することの許可が下りる。

慶応2年6月7日(太陽暦7月18日)、第二次長州征伐が始まる。

慶応2年9月28日(太陽暦11月5日)、騎兵修行の命が解かれる。

慶応2年11月(1866年12月)、薩摩藩士の吉井友実らと交流する。

吉井はこれに賛同し、後日、西郷、吉井が島津久光の使者として土佐へ来る事になった。残念ながら退助はその時、江戸に居たがその消息を聞き「前途頗る望みある事として心中愉快」と語った。

水戸浪士隠匿事件と水戸学

慶応2年12月(1867年1月)、水戸浪士の中村勇吉(天狗党残党)、相楽総三、里見某らが退助を頼って江戸に潜伏。江戸築地土佐藩邸の惣預役(総責任者)であった退助は、参勤交代で藩主が土佐へ帰ったばかりで藩邸に人が少ないのを好機として、独断で彼等を藩邸内に匿った。中村勇吉は天狗党筑波勢の残党で、急進的な尊王攘夷思想を有していたが、同時に彼等が日光東照宮へ攘夷祈願した檄文には「上は天朝に報じ奉り、下は幕府を補翼し、神州の威稜を万国に輝き候様致し度…」と記すなど、表面的には幕府を敬い、攘夷の決行もあくまで東照宮(徳川家康)の遺訓であるとしていた。これ以降、退助は彼等と接する事で、水戸学における尊皇思想を研鑽した。水戸浪士が東照宮を敬う姿は、後に戊辰戦争の際、退助が敬崇を尽くした参詣を行い、戦禍から守った行動に貫かれている。(この浪士たちが、のちに薩摩藩へ移管され庄内藩などを挑発し戊辰戦争の前哨戦・江戸薩摩藩邸の焼討事件へ発展する)

- 四侯会議

薩摩藩主の父・島津久光は、外交国際問題及び、国事の重要案件については、勅許を得るべきと考え、更にその案件は雄藩による合議が形成されたものを上奏する制度を構想。四侯会議を開き、江戸幕府専制による政治を改めようとした。 1867年(慶応3年)5月、開かれた四侯会議では、島津久光は会議を主導するが、結果的に征夷大将軍・徳川慶喜の意見に押し切られ、また土佐藩主・山内容堂が幕府寄りの意見を支持したり、病欠するなどし、会議の体を成さず失敗に終わる。薩摩藩は幕藩体制下での合議制度を見限り、徳川家を打破した新政権の樹立の必要性を認識。長州藩も穏便な政治制度改革ではなくもはや武力による倒幕しか事態を打開できないと悟る。さらに山内容堂の優柔不断な態度によって、土佐藩の勤王討幕派は、他藩より面目を失墜しかねない危機に陥った。

薩土討幕の密約

在京の中岡慎太郎は四侯会議の不発を嘆き、上洛を促す書簡を江戸の乾退助に送った。乾退助は、この書簡を受け取ると即座に職を辞し、後事を山田喜久馬に任せ、旅装を整え京都へ向う。5月18日(太陽暦6月20日)乾退助が京都に到着すると、同日、東山の近安楼で、乾退助、中岡慎太郎、福岡孝弟、広島藩の船越洋之助らが会して討幕の策を練った。

慶応3年5月21日(1867年6月23日)、京都の料亭・大森で再び乾と中岡が策を練り以下の書簡をしたため西郷へ送る。

慶応3年5月21日(1867年6月23日) 夕方、京都室町通り鞍馬口下る西入森之木町の近衛家別邸(薩摩藩家老・小松帯刀の寓居「御花畑屋敷」)において土佐藩の乾退助、中岡慎太郎、谷干城、毛利恭助は、薩摩藩の小松清廉、西郷吉之助(のちの隆盛)、吉井幸輔らと武力討幕を議し、

との大意を確認し薩土討幕の密約を結ぶ。

翌5月22日(太陽暦6月24日)に、乾退助はこれを前土佐藩主・山内容堂に稟申し、同時に勤王派水戸浪士(天狗党残党)・中村勇吉、相楽総三らを江戸藩邸に隠匿している事を告白し、土佐藩の起居を促した。(この浪士たちが、のちに薩摩藩へ移管され庄内藩などを挑発し江戸薩摩藩邸の焼討事件へ発展する)

この勢いに押される形で、山内容堂は討幕の軍事密約を了承し、退助に土佐藩の軍制刷新を命じた。 薩摩藩側も5月25日(太陽暦6月27日)、薩摩藩邸で重臣会議を開き、藩論を武力討幕に統一することが確認された。同日、土佐藩側は、福岡孝弟、乾退助、毛利吉盛、谷干城、中岡慎太郎が喰々堂に集まり討幕の具体策を協議。5月26日(太陽暦6月28日)、中岡慎太郎は再度、西郷隆盛に会い、薩摩藩側の情勢を確認すると同時に、乾退助、毛利吉盛、谷干城ら土佐藩側の討幕の具体策を報告した。

- 武器調達

5月27日(太陽暦6月29日)、退助は山内容堂に随って離京。離京に当たり退助は容堂の許可を得て藩費より5月27日(太陽暦6月29日)、中岡慎太郎らに大坂でベルギー製活罨式(かつあんしき)アルミニー銃(Albini-Braendlin_rifle)300挺の購入を命じ、6月2日(太陽暦7月3日)に土佐に帰着。

弓隊を廃止して銃砲隊を組織し近代式練兵を行った。中岡は乾の武力討幕の意をしたためた書簡を土佐勤王党の同志あてに送り、勤王党員ら300余名の支持を得る。(これが士格別撰隊となり、後に迅衝隊と名を改め戊辰戦争で活躍する)

一方、幕府側は、6月10日(太陽暦7月11日)、近藤勇ら新撰組隊士を幕臣として召抱え、勤皇派の取締りを強化している。

- 土佐藩の軍制を近代化

薩摩と土佐の間で「武力討幕の密約」が締結されると、中岡慎太郎は、ただちに土佐勤王党同志に書簡をしたためてこれを知らせた。

6月13日(太陽暦7月14日)、退助が土佐藩の大目付(大監察)に復職し、軍備御用兼帯となると「薩土討幕の密約」を基軸として藩内に武力討幕論を推し進め、6月16日(太陽暦7月17日)、町人袴着用免許以上の者に砲術修行允可(砲術修行を許可する)令を布告。

6月17日(太陽暦7月18日)、土佐藩小目付役(小監察)谷干城を、御軍備御用と文武調(ととのえ)役に任命し、いつでも幕府を武力で倒せるよう軍事教練を強化した。

(この頃、大政奉還論を意図した後藤象二郎と坂本龍馬が上洛し、6月22日(太陽暦7月23日)に薩摩藩と薩土盟約を結んだ)

土佐藩の軍制改革

7月17日(太陽暦8月16日)、中岡慎太郎の『時勢論』に基づき、乾退助は土佐藩銃隊設置の令を発した。さらに7月22日(太陽暦8月21日)、退助は古式ゆかしい北條流弓隊は儀礼的であり実戦には不向きとして廃止。7月24日(太陽暦8月23日)、参政(仕置役)へ昇進した退助は、軍備御用兼帯・藩校致道館掛を兼職。新たに銃隊編成を行い士格別撰隊、軽格別撰隊などの歩兵大隊を設置。近代式銃隊を主軸とする兵制改革を行った(これが戊辰戦争で活躍する迅衝隊の前身となる) 。 同日、中岡慎太郎が、土佐藩大目付(大監察)・本山茂任(只一郎)に幕府の動静を伝える密書を送った。

中岡は本山宛の書簡に「…議論周旋も結構だが、所詮は武器を執って立つの覚悟がなければ空論に終わる。薩長の意気をもってすれば近日かならず開戦になる情勢だから、容堂公もそのお覚悟がなければ、むしろ周旋は中止あるべきである」と書き綴っている。

7月27日(太陽暦8月26日)、中岡慎太郎は、長州の奇兵隊を参考として京都白川の土佐藩邸に陸援隊を結成した。

8月6日(太陽暦9月3日)、退助は「東西兵学研究」と「騎兵修行創始」の令を土佐藩内に布告。この時、長崎で起きたイカルス号水夫殺害事件の犯人が土佐藩士との情報(誤報であったが)があったため、阿波経由で英艦が土佐に向かうこととなり、英公使・ハリー・パークスが乗る英艦バジリスク号が、土佐藩内の須崎に入港。土佐藩は不測の事態に備え、退助指揮下の諸部隊を砲台陣地、および要所の守備に就かせた。退助はこれを実戦配備への訓練と位置づけ、軍事演習として利用した。

武力討幕派と大政奉還派の対立

土佐藩は、乾退助(板垣退助)主導のもと、軍制近代化と武力討幕論に舵を切ったが、後藤象二郎が「大政奉還論」を献策すると、藩論は過激な武力討幕論を退け、大政奉還論が主流となる。しかし、乾退助は武力討幕の意見を曲げず、大政奉還論を「空名無実」と批判し真っ向から反対した。

5月22日(太陽暦6月24日)の時点で薩土討幕の密約を了承し、退助に土佐藩の軍制改革と武器調達を命じた山内容堂であったが、8月20日(太陽暦9月17日)になると、容堂は一転して後藤象二郎の献策による大政奉還を幕府へ上奏する意思を示した。藩庁は大政奉還論に反対する乾退助にアメリカ派遣の内命を下し、政局から遠避けようと画策。さらに、8月21日(太陽暦9月18日)、乾退助は土佐藩御軍備御用と兼帯の致道館掛を解任された。

薩土盟約の破綻と乾退助の復職

イカルス号事件の処理に時間を用した後藤象二郎は、9月2日、ようやく京都へ戻るが、翌9月3日、京都で赤松小三郎が門下生・中村半次郎、田代五郎左衛門によって暗殺されるなどの事件が起きる。その間に薩土両藩は思惑の違いから亀裂が生じ、9月6日(太陽暦10月3日)、薩土盟約は破綻。両藩は再び薩土討幕の密約に基づき討幕の準備を進めることになった。

9月2日付、木戸孝允が龍馬に宛てた書簡(当時、既に木戸と龍馬は薩土密約の存在を承知している)によれば、桂は「狂言」によって(大政奉還)が成されようが、成されまいが「大舞台(幕府)の崩れは必然と存じ奉り候」と指摘。さらに、その後の幕府との武力衝突も想定し、土佐藩の乾退助と薩摩藩の西郷隆盛に依って締結された薩土討幕の密約の履行が「最も急務である」と説いている。(龍馬はこの書簡を得た後、独断で土佐藩に買い取らせるためのライフル銃を千丁以上購入。9月24日(太陽暦10月21日)帰藩し、藩の参政・渡辺弥久馬(斎藤利行)に討幕の覚悟を求めている。詳細後述)

- 旧土佐勤王党員らを赦免し土佐藩兵に加え決戦に備える

藩政が討幕路線へ再び舵を切った為、慶応3年9月6日(1867年10月3日)、退助は大監察に任ぜられ復職を果たす。退助は薩土討幕の密約に基づく武力討幕論を貫き、これを好機と佐々木高行とともに藩庁を動かし、土佐勤王党弾圧で投獄されていた島村寿之助、安岡覚之助ら旧土佐勤王党員らを釈放させた。これにより、土佐七郡(全土)の勤王党の幹部らは議して、退助を盟主として討幕挙兵の実行を決断。武市瑞山の土佐勤王党を乾退助が事実上引き継ぐこととなる。

- 左行秀の裏切り

乾退助が勤王派水戸浪士(天狗党残党)・中村勇吉、相楽総三、里見某らを築地の土佐藩邸に匿っていることに対し、同藩お抱えの刀鍛冶・左行秀(豊永久左衛門)が江戸藩邸の役人に密告。江戸役人は慶応3年9月9日(1867年10月6日)、在京の寺村左膳へこれを伝えた。大政奉還論を軌道に載せようとしていた寺村は、武力討幕派の乾退助の失脚を狙い、これを好機とこの件を山内容堂へ報告。寺村はその際、乾退助が江戸築地の土佐藩邸(中屋敷)に天狗党残党(筑波浪士)を隠匿し、薩摩藩が京都で挙兵した場合、退助らの一党が東国で挙兵する計画を立てている事と、行秀が所有している乾退助が中村勇吉に宛た書簡の写しを添えた。

土佐勤王党が乾退助の身を案じ脱藩を薦める

「この事が容堂公の耳に入れば、退助の命はとても助からないであろう」と密かに後藤象二郎が話す言葉を漏れ聞いた清岡公張(半四郎)は、土佐勤王党の一員であった島村寿太郎(武市瑞山の妻・富子の弟で、瑞山の義弟)に乾退助を脱藩させることを提案。島村が退助に面会して脱藩を勧めた。しかし、退助は容堂の御側御用役・西野友保(彦四郎)に対し、水戸浪士を藩邸に隠匿していることは、既に5月22日(薩土討幕の密約締結を報告の際)に自ら容堂公へ申し上げている事であるため、既に覚悟は出来ており御沙汰を俟つのみであると返答した。

果たして山内容堂は、乾退助が勤王派浪士を藩邸内に匿っている事の報告を(5月22日の時点で)乾自身から受けて知っており、乾退助への処分は下らず、逆に薩土討幕の密約を結んでいる事を、藩内上役(寺村、後藤)らが知る事となり大政奉還路線を進めようとしていた者達に激震が走る。

当時、土佐藩が「薩土盟約」と「薩土密約」という性質の異なる軍事同盟を、二重に結び、かつ山内容堂も承認していたという背景には、容堂の優柔不断な態度によるものという否定的な見解と、どちらに舵が切られても土佐藩が生き残れるようにする為という肯定的な見解があり、また「大政奉還」の意義を幕府を弱体化させるための大芝居(倒幕を行う途中過程)とする意見もあった。

9月14日(太陽暦10月11日)、土佐藩(勤王派)上士・小笠原茂連、別府彦九郎が、江戸より上洛して、京都藩邸内の土佐藩重役へ討幕挙兵の大義を説く。

9月20日(太陽暦10月17日)、坂本龍馬が、長州の桂小五郎(木戸孝允)へ送った書簡には、

と記し「大政奉還」を幕府の権力を削ぐための大芝居とし、その後、武力討幕を行わねばならないが、後藤象二郎が大政奉還のみで止まり討幕挙兵を躊躇った場合は、後藤を捨て乾退助に接触すると述べている。

9月22日(太陽暦10月19日)、中岡慎太郎が『兵談』を著して、国許の勤王党同志・大石円に送り、軍隊編成方法の詳細を説く。

- 薩土討幕の密約による浪士の移管

薩土討幕の密約締結の時点で、勤王派浪士を薩摩藩邸へ移管する事が決議されていたが、幕府の目を伺いその機を得ぬまま10月となっていた。討幕派の乾らの穏便に薩摩藩へ移管したいと言う思惑と、大政奉還派の寺村、後藤象二郎らは武力討幕路線の浪士を藩邸内から一掃したいという思惑が一致し、10月の時点で薩摩藩への身柄の移管が実現した。(この浪士たちが、のちに庄内藩などを挑発し戊辰戦争の前哨戦・江戸薩摩藩邸の焼討事件へ発展する)

9月24日(太陽暦10月21日)、在京の土佐藩(佐幕派)上士らが、幕吏の嫌疑を恐れて白川藩邸から陸援隊の追放を計画。

同日、坂本龍馬が、安芸藩・震天丸に乗り、ライフル銃1000挺を持って5年ぶりに長崎より土佐に帰国。浦戸入港の時、土佐藩参政・渡辺弥久馬(斎藤利行)に宛てた龍馬の書簡の中に、

と書き、乾退助へ会って直接「大政奉還」の策略の真意について説明をしたいと送っている。

9月25日(太陽暦10月22日)、坂本龍馬が、土佐勤王党の同志らと再会し、討幕挙兵の方策と時期を議す。

9月29日(太陽暦10月26日)、乾退助が、土佐藩仕置役(参政)兼歩兵大隊司令に任ぜらる。

- 大政奉還に猛反対し失脚

しかし、後藤象二郎の献策による大政奉還論が徳川恩顧の土佐藩上士の中で主流を占めると、過激な武力討幕論は遠ざけられるようになる。大政奉還論に傾く藩論を憂い、退助は何度も警告を発した。

また「徳川300年の幕藩体制は、戦争によって作られた秩序である。ならば戦争によってでなければこれを覆えすことが出来ない。話し合いで将軍職を退任させるような、生易しい策は早々に破綻するであろう」と意見を再三述べたが、山内容堂は「退助まだ暴論を吐くか」と取り合わず、10月8日(太陽暦11月3日)、退助を土佐藩歩兵大隊司令役から解任した。

山内容堂はこの時点で薩土討幕の密約を反故に出来たと考え、土佐藩主導のもと、慶応3年10月14日(1867年11月9日)、大政奉還が成される事になる。

討幕の密勅

慶応3年10月13日(1867年11月8日)、公家・岩倉具視らの盡力により、中山忠能、正親町三条実愛、中御門経之連署の討幕及び会津・桑名両藩討伐を命ずる討幕の密勅が薩摩藩に下る。

翌14日、同様の密勅が長州藩に下る。討幕の密勅は江戸の薩摩邸に伝わり、討幕挙兵の準備が行われた。しかし、翌10月14日(1867年11月9日)、大政奉還が御嘉納あらせられ『討幕実行延期の沙汰書』が10月21日(太陽暦11月16日)に薩長両藩に対し下されると、討幕の密勅は効力を失った。

武力討幕の大義名分を延期された薩摩藩の西郷隆盛は、乾退助より移管された勤王派浪士を使い江戸市中を撹乱させ、旧幕府を挑発することによって旧幕府側から戦端を開かせようと戦略をたてた。

浪士による騒擾活動

10月15日、薩摩藩士・西郷隆盛は討幕の名分が立たない事に苦慮し、百万の兵をもつ徳川家を憤激させようと謀った。その手始めとして薩土討幕の密約によって、土佐藩・乾退助より移管を受けた勤王派浪士・中村勇吉、相楽総三、里見某らを中心とし、さらに討幕勢力の拡大を構想して浪士を募集し藩邸内に匿った。その第一計として浪人を関東各地へ放って、開戦時には関西・関東どちらでも江戸幕府を奔走させ疲れさせようと考えた。そこで西郷は薩摩藩士・益満休之助と同藩の陪臣(倍々臣)・伊牟田尚平に「江戸へ出たら浪人をよびあつめ、関東中で騒乱を起こせ。もし徳川家が警備隊(警察)を送ってくればできるだけ抵抗せよ」と告げると、両人は大喜びで江戸へ向かった。益満と伊牟田が三田の薩摩藩邸に着くと、同藩邸の留守居役・篠崎彦次郎とともに、公然と浪人を募集しはじめた。益満らは同藩主・島津忠義の名で「(江戸幕府第13代将軍徳川家定の御台所で、薩摩藩出身の)天璋院さまご守衛の為」と偽って徳川宗家へ浪人公募の旨を届け出た為、老中らは拒むことができなかった。これから益満らは東奔西走し募集した500名の浪人らを、中村勇吉、落合直亮と相楽総三らを統括者としてまとめると、権田直助を彼らの相談役に、しきりに彼らを江戸から関東一帯へ放って騒擾活動をさせた。

さらに慶喜復権に向けての不穏な動きを感じた討幕派は、薩摩藩管理下の勤王派浪士たちを用いて江戸幕府に対し江戸市中で放火、町人への強盗・庶民への辻斬りなど騒擾による挑発作戦を敢行しはじめた。

四散した浪人らは江戸では豪商や民家を強盗し、関東取締出役・渋谷和四郎の留守宅を襲うと家族を殺傷した。浪人らは、無頼の徒や浪人の名を借りて誰にはばかるところもなく、至るところで財産を盗んで騒擾事件を起こした。これらの浪人による騒擾事件は、10月下旬からはじまり、12月になると最も凄まじくなった。

土佐藩兵の上洛

10月18日(太陽暦11月13日)、武力討幕論を主張し、大政奉還論に反対する乾を残し、土佐藩(勤皇派)上士・山田喜久馬(第一別撰隊隊長)、渋谷伝之助(第二別撰隊隊長)らが兵を率いて浦戸を出港。しかし、この時「もし京都で戦闘が始まれば藩論の如何に関わらず、薩土討幕の密約に基づき参戦し薩摩藩に加勢せよ」との内命を乾退助より受ける。この日、乾退助は在京の同志である谷干城に宛て、左行秀の不穏な行動に注意するよう書簡を託した。

10月19日(太陽暦11月14日)、大政奉還論に反対したことにより乾が、土佐藩仕置役(参政)を解任され失脚した。

勤皇派藩士集団脱藩挙兵計画

土佐藩は徳川恩顧の藩であると主張し、徹底佐幕を貫く小八木政躬や寺村左膳らの策謀により、全役職を解任されて失脚した退助は、京都で合戦が始まれば、薩土討幕の密約に基づき国許の勤皇派同志 数百名と共に脱藩して武力討幕の軍に加わるため、脱藩決意書をしたためた。以下はその全文。

この乾退助による、勤皇派藩士集団脱藩計画は、実行寸前のところで、最終的には土佐藩自体が退助の失脚を解いて盟主に奉りあげ、正規の軍隊として迅衝隊を組織し出陣することになった。なおこの時、小笠原唯八も薩土討幕の密約に基づき同様に脱藩趣意書をしたためている。

坂本龍馬が新政府綱領八義を示す

11月(太陽暦12月)、坂本龍馬が大政奉還後の新政権設立の為の政治綱領『新政府綱領八義』を示す。(この草案は、かつては慶応3年6月に、船上にて起草されたと考えられていた)

第一義では幅広い人材の登用、第二義では有材の人材選用、名ばかりの官役職廃止、第三義では国際条約の議定、第四義では憲法の制定、第五義では両院議会政治の導入、第六義では海軍・陸軍の組織、第七義では御親兵の組織、第八義では金銀物価の交換レートの変更が述べられている。

王政復古の大号令

慶応3年12月9日(1868年1月3日)、明治天皇は王政復古の大号令を発し、1.徳川慶喜の将軍職辞職を勅許。2.江戸幕府の廃止、摂政・関白の廃止と総裁、議定、参与の三職の設置。3.諸事神武創業のはじめに基づき、至当の公議をつくすことが宣言された。

小御所会議における対立

同日夕刻開かれた小御所会議で、新政治の大綱が議論される。この会議では京都所司代・京都守護職の免職も当初の議題に含まれていたが、会議中に桑名藩主・松平定敬は京都所司代を自ら辞職し、会津藩主・松平容保も同様に京都守護職を辞したため、会議は徳川慶喜の地位に対するもののみとなった 。

山内容堂は、家康以来の徳川氏の治世による歴代の功績と、大政奉還を行った慶喜の英断をたたえ、慶喜と徳川家に対して、寛大な処分を行うよう先鞭を切って提案。松平春嶽や後藤象二郎らも容堂の意見に同調したが、徳川家が幕府に代わる新政権の中で権力を保持し続けるならば「大政奉還」は、忽ちに空文化してしまう危険性があったため、岩倉具視や大久保利通らは、容堂の提案に強固に反対。慶喜の「辞官納地」(官位を辞し徳川家の土地と人民を朝廷に返却すること)を求め、親徳川・反徳川藩両陣営が激しく意見を対立させた。最終的には岩倉や大久保らの意見が通ったが、会津藩・桑名藩など、親徳川派の譜代藩はこの処分に不満を募らせ一触即発の剣幕となる。これら不穏な動静に対し、西本願寺・徳如上人が御所警固のため、六条侍および僧を参集させ尊王近衛団を結成。さらに征討総督宮の護衛、錦旗守備、諜報活動を行った。

江戸薩摩藩邸の焼討事件

慶応3年12月(1868年1月)、武力討幕論を主張し、大政奉還論に真っ向から反対して失脚した乾退助を残して土佐藩兵が上洛したが、12月25日(太陽暦1868年1月19日)、江戸では退助から移管され薩摩藩邸に潜匿されていた中村勇吉、相楽総三ら浪士が庄内藩を挑発する事に成功し、江戸薩摩藩邸の焼討事件が勃発する。

薩摩が薩土密約の履行を促す

12月28日(太陽暦1868年1月22日)、土佐藩・山田喜久馬、吉松速之助らが伏見の警固につくと、薩摩藩・西郷隆盛は土佐藩士・谷干城を陣中に招き薩摩・長州・安芸の三藩には既に討幕の勅命が下ったことを示し、薩土密約に基づき、乾退助を大将として国許の土佐藩兵を上洛させ参戦することを促した。

谷は大仏智積院の土州本陣に戻って、執政・山内隼人(深尾茂延、深尾成質の弟)に報告。慶応4年1月1日(太陽暦1月25日)、谷は下横目・森脇唯一郎を伴って京を出立、1月3日(太陽暦1月27日)、鳥羽伏見で戦闘が始まり、1月4日(太陽暦1月28日)、山田隊、吉松隊、山地元治、北村重頼、二川元助らは藩命を待たず、薩土密約を履行して参戦。その後、錦の御旗が翻る。1月6日(太陽暦1月30日)、谷が土佐に到着。1月9日(太陽暦2月2日)、乾退助の失脚が解かれ、1月13日(太陽暦2月6日)、深尾成質を総督、乾退助を大隊司令として迅衝隊を編成し土佐を出陣、戊辰戦争に参戦した。

高松攻略

深尾成質、乾退助率いる土佐藩迅衝隊は北山越え(現在の大豊町を通過する参勤交代の経路)で進軍。この途中、高松藩征討の勅命が土佐藩に下り、直ちに進軍中の迅衝隊へ伝えられた。

勅命では「高松、松山、川之江を討て」との指示で要するに四国の北半分を鎮撫せよとの事であるが、四国は広い。松山は四国の西端、高松は東端とはいかないまでも東側に位置し、川之江は両者の真ん中にある。よってこれらを同時に討つことは出来ない。600の兵を2つ、3つ、に分かつのはもとより愚策であるし、かと言って松山まで兵を率いて進軍し、高松、川之江の兵に背後を突かれる愚も避けたい。四国内の局地戦で時間を浪費し、入京に遅れる事があってはならないし、むしろ松山なら土佐の宿毛あたりから手勢を送った方が近い。そこで、乾退助はこの事を伝えるため腹心の軍監・谷干城を伝令として土佐へ戻し、第二軍を設えて松山討伐へ向かわせる事を指示。自らは今いる場所から最も近い幕領の川之江(現・愛媛県四国中央市川之江町)を目指し進軍することに決した。川之江は幕領であるが、兵の数も少なく、さしたる抵抗もなくこの鎮撫に成功。さらに進路を北東へ転じ、鳥坂峠 を越えて1月19日(太陽暦2月12日)、丸亀城下に入った。土佐兵が讃岐へ侵攻したのは、実に長宗我部氏の時以来300年ぶりの快挙であった。この日、京都から錦の御旗を伝奏した大監察・本山茂任、樋口真吉らも丸亀藩に到着。朝廷から御下賜あらせられた追討令と錦旗を届けた。 丸亀藩は驚き、直ちに恭順の意を示して、支藩の多度津藩を引き連れ、退助ら東征軍の旗下に入った。同日、高松藩士・長谷川惣右衛門が、讃州丸亀の征討軍本陣を訪れ、乾退助らに朝廷への謝罪歎願の取成しを求めた。さらに高松藩は事前に丸亀街道を清掃し、各所に接待所を設け、草鞋等を準備し、征討軍を迎え入れる準備を行う。

翌1月20日(太陽暦2月13日)、退助ら東征軍は錦旗を先頭に、丸亀、多度津の藩兵を先鋒として道案内をさせながら、丸亀から高松城下まで進軍。この隊列は、高松にとって「四国は既に勤王派が席捲し高松は孤立して封じ込められつつある」との心理的不安を煽り効果は絶大であった。この時の丸亀藩兵の参謀は土肥実光で、土肥は丸亀藩内の勤王派で長州の久坂玄瑞とも親交があったが、幕府から「長州寄り」と嫌疑をかけられるのを恐れた丸亀藩によって幽閉されていた。ところが高松藩が朝敵となったと知るや丸亀藩は幽閉を解いて手のひらを返して今度は参謀に据えたのである。退助も大政奉還に反対してつい先日まで失脚していたが、鳥羽伏見の戦いが起ると即日失脚を解かれて土佐藩兵の大隊司令に復職し、兵をあずかり出陣した状況と境遇が全く良く似ていた。さて高松藩は「朝敵」となったと知らされるや、三日三晩、激論が飛び交った末「恭順」する事に決した。(高松藩の被害を最小限にとどめた対応は実に立派で、後の会津藩が優柔不断な態度に出て、ついに「恭順」の機会を逃し、被害を広げたのと対照的となった)その為高松藩は、門前に「降参」と書いた白旗を掲げ、東征軍が通る道を掃き清め、家老が裃を着て平伏土下座して出迎えた。藩主・松平頼聡は既に城を去り、浄願寺で謹慎しており城主のいない城となっていた為、東征軍は城門前に「当分、土佐領御預地」と高札を建て、真行寺を本陣と定め、東征軍は高松城と真行寺に分かれ宿営した。この高松城接収により、逃亡中の高杉晋作を匿った罪状で高松藩の牢獄に入れられていた勤皇の侠客・日柳燕石が出獄解放される。

翌1月21日(太陽暦2月14日)、乾退助は丸亀に戻り、在京の山内容堂や佐幕派の上士らを説得するため船で京都を目指した。丸亀、多度津藩兵は帰藩。しかし、この間も在京の土佐藩重役らは「乾退助を上京させるべからず。片岡健吉を大隊司令として上京させよ」との伝令がしきりに発せられたが、乾退助は巧みにこれらの伝令と遭遇する道を避けて上洛を果たし、ついに在京藩士らの説得に成功する。2月3日(太陽暦2月25日)、土佐藩兵は在京の乾退助を追って、高松から京都へ向けて出発した。なお高松藩主・松平頼聡が帰城したのは1ヶ月後の2月20日(太陽暦3月13日)夜で、正式に謹慎が解かれ、官位が復元されたのは4月15日(太陽暦5月7日)のことであった。

板垣復姓

2月18日(太陽暦3月11日)、乾退助の率いる迅衝隊が、美濃大垣に到着。次の進軍路の甲府は幕領であったが、圧政に苦しみ徳川藩政を快く思わず、武田信玄の治世を懐かしみ尊敬する気風があった。退助は岩倉具定の助言を容れ軍略を練り先祖・板垣信方ゆかりの甲州進軍に備え、名字を板垣に復し「板垣正形」と名乗る。名将・板垣信方の名に恥じぬよう背水の陣で臨んだ。ちなみにこの時の板垣の佩刀は先祖伝来の備前長船則光(室町期、刀身52.7 cm)である。

甲州勝沼の戦い

3月1日(太陽暦3月24日)、東山道(現・中山道)を進む東山道先鋒総督府軍は、下諏訪で本隊と別働隊に分かれ、本隊は伊地知正治が率いてそのまま中山道を進み、板垣退助の率いる別働隊(迅衝隊)は、案内役の高島藩一箇小隊を先頭に、因州鳥取藩兵と共に甲州街道を進撃し、幕府の天領であった甲府を目差す。甲府城入城が戦いの勝敗を決すると考えた板垣退助は、「江戸~甲府」と「大垣~甲府」までの距離から東山道先鋒総督府軍側の圧倒的不利を計算した上で、急ぎに急ぎ、あるいは駆け足で進軍。甲州街道を進んで、土佐迅衝隊(約100人)と、因幡鳥取藩兵(約300人)らと共に、3月5日(太陽暦3月28日)、甲府城入城を果した。

一方、幕軍側・大久保大和(近藤勇)は「城持ち大名になれる」と有頂天になり「甲府を先に押さえた方に軍配が上がる」という幕閣の忠告を軽視し、新選組70人、被差別民200人からなる混成部隊の士気を高めるため、幕府より支給された5,000両の軍資金を使って大名行列のように贅沢に豪遊しながら行軍し、飲めや騒げの宴会を連日繰り返した。行軍途中の日野宿で春日隊40人が加わる。ところが天候が悪化し行軍が遅くなり、甲府到着への時間を空費したため、移動の邪魔となった大砲6門のうち4門を置き去りにして2門しか運ばなかった。しかし、悪天候に悩まされたのは両軍とも同じで、官軍・板垣たちは泥濘に足を取られながらも武器弾薬を運び必死の行軍を続け3月5日(太陽暦3月28日)に入城した。

3月6日(太陽暦3月29日)、板垣退助らより一日遅れて、大久保大和(近藤勇)の率いる甲陽鎮撫隊は甲府に到着したが、板垣らが城を固めていたため入城を果たせず、近藤は応援要請のため、土方歳三を江戸へ向わせる一方で、自身は甲州街道と青梅街道の分岐点近くを「軍事上の要衝である」として柏尾の大善寺を本陣にしようとする。ところが「徳川家康の時代から伝わる寺宝を戦火に巻き込まないで欲しい」と寺から頑なに拒否され、やむなく大善寺の西側に先頭、山門前及び、東側から白山平に伸びる細長い陣を布かざるを得なかった。さらに、当初310人いた兵卒は次第に皇威に恐れをなして脱走し、121人まで減る。土方は神奈川方面へ赴き旗本の間で結成されていた菜葉隊(隊長:吹田鯛六、以下隊士:500名)に援助を求めるが黙殺される。正午頃、柏尾坂附近で甲陽鎮撫隊が官軍に対して発砲したことを発端として戦闘が始まったが、甲陽鎮撫隊は近代式戦闘に不慣れで、大砲の弾を逆に装填して撃った為、照準が定まらず、支給されたミニエー銃の扱いにも窮し敵陣に抜刀戦を仕掛けるという愚を犯し銃弾を浴びて壊滅。洋式兵法にも精通していた迅衝隊がこれを撃破するのは容易く、甲陽鎮撫隊は、戦闘を放棄して脱走する兵が後をたたなかった。原田左之助、永倉新八らが兵を叱咤し、近藤勇が「会津の本隊が援軍に来る」と虚言を用いても、脱走兵を食い止めることが出来ず、戦闘が始まって僅か約2時間(資料によっては1時間)で本陣が突き崩されて勝敗がつき、甲陽鎮撫隊は山中を隠れながら江戸へ敗走。板垣退助ら迅衝隊の大勝利となった(甲州勝沼の戦い)。

- 戊辰の皇誓と億兆安撫國威宣揚の御宸翰

3月14日、明治天皇は五箇条の御誓文を皇祖に誓われると共に、億兆安撫国威宣揚の御宸翰を国民に対して下される。

この頃、奥羽越列藩同盟は、神器も保持せず輪王寺宮を東武皇帝として即位を強要し、伊達慶邦を権征夷大将軍として武家政権を樹立しようと画策。また、会津、庄内両藩は蝦夷地をプロイセンに売却して資金を得ようと考えるなど、いかに時代錯誤で御宸襟を体せざる行動であったかが比較できる。

- 断金隊、護国隊の結成

天領として江戸幕府の圧政に苦しめられていた領民は、甲州勝沼の戦いで幕軍・甲陽鎮撫隊(新撰組)に対し鮮やかに勝利した迅衝隊に驚喜した。さらにその総督・板垣退助が、板垣信方の子孫であると知れると「流石名将板垣駿河守の名に恥じぬ戦いぶりだ」と感心し「武田家旧臣の武田家遺臣が甲府に帰ってきた」と大歓迎した。さらに甲斐国内の武田家遺臣の子孫で帰農した長百姓、浪人、神主らが、板垣ら率いる官軍への協力を志願。これらの諸士を集め「断金隊」や「護国隊」が結成される。結成式は武田信玄の墓前で恭しく行われ、迅衝隊の進軍を追いかけた。このように板垣の復姓は、甲斐国民心の懐柔に絶大な効力を発揮したばかりではなく、迅衝隊が、江戸に進軍する際、武田遺臣が多く召抱えられた八王子(八王子千人同心)を通過する際も同様に絶大な効力を発揮した。

脱走者が相次いだ近藤勇の甲陽鎮撫隊と比較し、板垣退助の戦略は銃器の新旧や練兵度など以前に心理戦としても巧みであったと評されている。板垣の通過した近くの三多摩郡では、官軍が極めて紳士的な態度であったため、その司令官であった板垣の人気はその後も衰えず、板垣の結成した自由党に多くの者が参加した。後年、三多摩の有志は板垣退助を多摩川対岸の大柳河原に招き、板垣の好物である鮎釣大会を催した。また青梅の人々は板垣の人柄を懐かしみ銅像を建立している

会津を攻略

東北戦争では、三春藩を無血開城させ、二本松藩・仙台藩・会津藩などを攻略するなどの軍功を上げた。

慶応4年(1868年)8月15日、米沢藩主上杉斉憲の正室が、山内容堂から三代前の土佐藩主山内豊資の娘(貞姫)だった関係から、米沢藩に降伏勧告する使者として土佐藩士澤本盛弥を派遣した。 会津攻略戦では、在府の大村益次郎は周囲の敵対勢力を徐々に陥落させていく長期戦を指示したが、戦地の板垣退助、伊地知正治らは、これに反対し一気呵成に敵本陣を攻める短期決戦を提案。この時、会津、庄内両藩は蝦夷地をプロイセンに売却して資金を得ようしていた。板垣らが会津を攻め落した為に、ビスマルクから返書が阻止されて蝦夷地売却の話が反故となったが、長期戦となっておれば、日本の国境線は大いに変わっていたと言われる。そのため特に会津攻略戦での采配は「皇軍千載の範に為すべき」と賞せられ賞典禄1,000石を賜っている。明治元年12月(1869年1月頃)には土佐藩陸軍総督となり、家老格に進んで家禄600石に加増される。

会津が降参するにあたり、会津藩士らは主君・松平容保が「素衣面縛」即ち罪人のように縄で縛られた状態で引きずり出され辱められるのではないかと危ぶんだが、板垣は藩主としての体面を保たせ「輿」に乗った状態で城から出て降伏する事を許した。この事に会津藩士らは感激した。会津藩が斗南藩へ減石転封となった時は、藩士らが貧する様を見て特別公債の発給を書面で上奏している。官軍の将でありながら、維新後すぐから賊軍となった会津藩の心情を慮って名誉恢復に努めるなど、徹底して公正な価値観の持ち主であったため、多くの会津人が維新後、感謝の気持ちから土佐を訪れている。また、自由民権運動も東北地方では福島県を中心として広がりを見せることになった。

総督府は官軍の遺体のみを埋葬し東軍遺体の埋葬を許さなかったと誤解する人がいるが、これらは会津側を悲劇的に物語る為のフィクションで実際には、戦死した藩士らが埋葬されていたとする史料『戦死屍取仕末金銭入用帳』の写しが会津若松市で見つかり、埋葬場所、埋葬経費などの詳細に記されている。写しによると、明治元年(1868年)10月3日から同17日にかけ、会津藩士4人が中心となり、鶴ケ城郭内外などにあった567体の遺体を発見場所周辺の寺や墓など市内64カ所に集めて埋葬している。発見当時の服装や遺体の状態、名前が記載され、更に蚕養神社の西の畑にあった22体は近隣の60代女性が新政府軍の武士に頼んで近くに葬ってもらったとの記載がある。

- 凱旋

10月4日(1868年11月17日)、総督・板垣退助が、朝廷より凱旋の令を拝し、凱旋の全軍に諭戒した。

10月13日(1868年11月26日)、明治天皇、西国諸藩兵3300名に護られ江戸・千代田城に入城。

10月19日(1868年12月2日)、土佐藩兵、東京に凱旋。

10月24日(1868年12月7日)、皇后が皇居に入る。同日、土佐藩迅衝隊大軍監・谷干城が東京に凱旋。

10月29日(1868年12月12日)、御親征東山道総督府先鋒参謀兼迅衝隊総督・板垣退助が、東山道総督府先鋒参謀・伊地知正治と共に東京に凱旋。

10月30日(1868年12月13日)、迅衝隊大軍監兼右半大隊長司令・片岡健吉、大軍監・伴権太夫ほか迅衝隊士530名が土佐に凱旋(高知凱旋第一陣)。

11月5日(1868年12月18日)、御親征東山道総督府軍先鋒参謀兼迅衝隊総督・板垣退助と大軍監・谷干城ら本営以下442名が土佐藩船・夕顔丸に乗り土佐に凱旋。

版籍奉還の上表

明治2年1月14日、薩摩藩の大久保利通、長州藩の広沢真臣、土佐藩の板垣退助が京都円山端寮(現・円山公園 坂本龍馬・中岡慎太郎像建立地北部)で、薩摩藩の吉井友実が持参した草稿を元に版籍奉還についての会合を行った。3藩は合意し、肥前藩を加えた薩長土肥4藩の藩主、薩摩藩の島津忠義、長州藩の毛利敬親、土佐藩の山内豊範、肥前藩の鍋島直大が連名で新政府に対して明治2年1月20日に版籍奉還の上表を提出した。上表は、国立公文書館で公開されている。明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還が勅許される。

- 戊辰の敵方を軍事顧問に採用

戊辰戦争で勝利した板垣退助は、御親兵の創設を構想して、明治2年5月(1869年6月頃)、旧幕側フランス人将校・アントアンや、旧伝習隊・沼間守一らを土佐藩・迅衝隊の軍事顧問に採用しフランス式練兵を行う。

国民皆兵と四民平等

明治3年閏10月24日(1870年12月16日)、高知藩の大参事となった板垣は、国民皆兵を断行するため海路上京し、11月7日(1870年1月7日)、「人民平均の理」を布告する事を太政官に具申。その許可を得て12月10日(太陽暦1月30日)高知に帰り、12月24日(太陽暦2月13日)山内豊範の名をもって全国に先駆けて「人民平均の理」を布告し、四民平等に国防の任に帰する事を宣した。

御親兵の創設

板垣退助は富国強兵を国策に掲げ、明治4年2月(1871年3月)、明治天皇の親衛を目的とする薩摩、長州、土佐藩の兵からなるフランス式兵制の御親兵6,000人を創設。国家の常備軍として廃藩置県を行うための軍事的実力を確保する事に成功した。この御親兵が近衛師団の前身にあたる。

- 廃藩置県

明治4年7月14日(1871年8月29日)14時、明治政府は在東京の知藩事を皇居に集めて廃藩置県を命じた。

10時に鹿児島藩知事・島津忠義、山口藩知事・毛利元徳、佐賀藩知事・鍋島直大及び高知藩知事・山内豊範の代理の板垣を召し出し、廃藩の詔勅 を読み上げた。ついで名古屋藩知事・徳川慶勝、熊本藩知事・細川護久、鳥取藩知事・池田慶徳、徳島藩知事・蜂須賀茂韶に詔勅が宣せられた。午後にはこれら知藩事に加え在京中である56藩の知藩事が召集され、詔書が下された。板垣は、木戸孝允、西郷隆盛、大隈重信らとともに参議に任ぜられると、東京の駿河台に居した。

武田信玄逝去第三百回忌法要

明治5年4月12日(1872年5月18日)、恵林寺で斎行された武田信玄の第三百回忌法要に、板垣信方の嫡流子孫として板垣退助が参列。

退助は松本楓湖画の板垣信方肖像画に、松本楓湖や住職より讃を請われて固辞し得ず、下記の言葉を直筆で書いた。

松本楓湖自身も勤皇画家として知られ、剣術を修め水戸藩の武田耕雲斎や藤田小四郎らと交わり勤王党を援助している。松本は元治元年(1864年)天狗党の乱が起きるとこれに参加、幕府軍に敗れて一時郷里で蟄居した。板垣は幕吏に追われた天狗党の中村勇吉、相楽総三、里見某らを江戸築地の土佐藩邸に匿っており、松本とも浅からぬ縁があった。板垣退助の揮毫として確実なもの2点のうちの一つ(もう1点は「死生亦大矣」の書)であるため歴史的にも貴重。

明治六年政変による下野

明治4年(1871年)10月、右大臣岩倉具視・木戸孝允・大久保利通ら岩倉使節団がアメリカおよびヨーロッパを歴訪することが決定された。板垣は残留し、太政大臣三条実美・西郷隆盛らと共に内政の処理に当たることが決定された。11月7日には板垣ら留守政府と使節団の間で、「廃藩置県の後始末を行う」「大きな改革は行わない」という約束が大久保ら使節団と取り交わされた。また、11月9日には李氏朝鮮に対して正式な使節を送って国交を求め、応じなければ即時に朝鮮を征討するべきであると提案を行ったが(征韓論)否決され、使節団の帰国まで朝鮮問題は凍結するという決定が下された。留守政府体制下では学制の発足、秩禄処分などが行われている。明治4年11月からは台湾への出兵が議論となっており、板垣を含む大多数の留守政府首脳は出兵方針に固まっていたが、大蔵省の実権を握っていた井上馨ら木戸派が反対したため、実行には移されなかった。しかし明治6年(1873年)5月に井上が失脚すると、政府内の改革急進論と対外強硬論はいよいよ強まることとなった。

5月31日、朝鮮の釜山に設置されていた大日本公館代表広津弘信は、朝鮮政府が日本人の密貿易を取り締まる布告の中で、日本を侮辱した文言があったと報告し、居留民保護のために軍艦などを派遣するよう要請した。板垣はこの報告を受けて一個大隊を釜山に派遣するよう主張したが、西郷隆盛は自らを使者として派遣するように提案した。西郷は板垣宛の書簡で朝鮮側が日本側の要求を拒否すればこちらから戦に持ち込むとした上で、自らの遣使実現のための協力を依頼した。8月17日に西郷遣使は閣議で決定され、その後天皇の裁可を得た。

しかし帰国した木戸・大久保・岩倉らはこれに対して巻き返しを行った。岩倉は西郷の即時派遣による開戦は、ロシア帝国を始めとする諸外国の介入を招くとして反対し、内地を優先するために西郷遣使は延期するように要望した。西郷はあくまで即時派遣を求め、当初は延期に同意していた板垣・江藤新平・副島種臣・後藤象二郎も西郷の即時派遣論を支持し、特に板垣と副島は強く西郷を支持するようになった。しかし10月23日には板垣と副島の間で論争が起こるなど、彼らの足並みは決して揃っていなかった。一方の岩倉らは宮中の支持を取り付け、西郷ら征韓派を排除する政治闘争の意思を固めていた。10月22日、西郷と板垣ら征韓派五参議は、岩倉に西郷遣使決定を上奏するよう要求したが、拒否されるとなすすべもなく引き下がるほかはなかった。10月24日、天皇は岩倉の上奏した遣使延期を裁可した。同日、西郷と板垣らの辞表も受理され、政府を去ることになった。

板垣らの下野後、政府には多くの請願書が寄せられたが、その多くは征韓論に賛同するものであった。奈良勝司や真辺美佐は征韓論は攘夷論から派生した「輿論」「衆議」と認識されていたと指摘している。真辺は板垣が輿論を無視した政府を正すという目的を持って、議会設立の意思を固めたとみている。

国会開設の請願

野に下った退助は五箇条の御誓文の文言「広く会議を興し、万機公論に決すべし」を根拠に、民衆の意見が反映される議会制政治を目指し、明治7年(1874年)1月12日、同志を集めて愛国公党を結成。後藤象二郎らと左院に『民撰議院設立建白書』を提出したが、時期を同じくして板垣らの征韓論を支持する武市熊吉(高知県士族)を筆頭に、武市喜久馬、山崎則雄、島崎直方、下村義明、岩田正彦、中山泰道、中西茂樹、沢田悦弥太の総勢9人が、同月14日、夜8時過ぎ、赤坂仮皇居から退出しようとした岩倉具視を襲撃する事件が発生した(喰違の変)。岩倉は負傷したが命に別条はなかった。しかしこれにより、国会開設論は過激で時期尚早とみなされ却下された。

そのため、地方から足場を固めるため、高知に戻り立志社を設立。さらに、全国組織に展開を図り大阪を地盤として愛国社の設立に奔走。その最中、明治8年(1875年)、「『国会創設』の活動を行うならば、下野して民間で活動するより、参議に戻って活動した方が早い」との意見もあり、2月に開催された大阪会議により、3月に参議に復帰した。

板垣退助の参議復帰と立憲政体樹立の詔

参議復帰後の板垣退助は、明治8年(1875年)4月14日、明治天皇より「立憲政体樹立の詔」を得るなど、一定の成果を見た。

また板垣は『讒謗律』の制定に肯定的で、幾つか俎上にある中で最も過酷な法案を支持しており、自己の行っている自由民権運動に関して不利となりかねない法案であったが「誹謗中傷合戦のような低俗な争いではなく、正々堂々と行うべき」という決意を示した。

これは板垣退助が政権に就いても己に有利となる法案を通すような、政権を私物化するような人物ではなかった実例として今日では高く評価されている。しかし一方で当時は「板垣は政府に取り込まれたのだ」と批判する意見もあり、参議と各省の卿を分離する主張が退けられたのをきっかけに、同年10月官を辞して再び野に下り、国会開設の請願を拡大する活動を行った。

現代語訳:

- 頭山満の来高

明治11年(1878年)5月14日、大久保利通が暗殺される(紀尾井坂の変)。福岡の頭山満は西郷討伐の中心人物の死を受け、板垣退助が西郷隆盛に続いて決起することを期待して、来高。しかし、板垣は血気にはやる頭山を諭し、「最早その時代(武力で政権を覆す)にあらず」と、言論による戦いを主張する。これを契機として頭山は自由民権運動に参加し、板垣が興した立志社集会で初めて演説を行う。福岡に戻った頭山は、12月に自由民権結社・向陽社を結成した。

自由党の結成

明治14年(1881年)、10年後に帝国議会を開設するという国会開設の詔が出されたのを機に、自由党を結成して総理(党首)となった。以後、全国を遊説して回り、党勢拡大に努める。(自由民権運動)

- 私擬憲法

国会期成同盟では国約憲法論を掲げ、その前提として自ら憲法を作ろうと、翌明治14年 (1881年)までに私案を持ち寄ることを決議した。板垣退助は私擬憲法の作成意図について『我國憲政ノ由來』で次のように述べている。

自由党の尊王論

板垣退助は、明治15年(1882年)3月、『自由党の尊王論』を著し、自由主義は尊皇主義と同一であることを力説し自由民権の意義を説いた。

板垣退助岐阜遭難事件

明治15年(1882年)4月6日、岐阜で遊説中に暴漢・相原尚褧に襲われ負傷した(岐阜事件)。その際、板垣は襲われたあとに竹内綱に抱きかかえられつつ起き上がり、出血しながら「吾死スルトモ自由ハ死セン」と言い 、これがやがて「板垣死すとも自由は死せず」という表現で広く伝わることになった。この事件の際、板垣は当時医者だった後藤新平の診療を受けており、後藤は「閣下、御本懐でございましょう」と述べ、療養後に彼の政才を見抜いた板垣は「彼を政治家にできないのが残念だ」と語っている。

「板垣死すとも自由は死せず」という有名な言葉は、板垣が襲撃を受け犯人を捕縛直後に「なぜ凶行に及んだのか」問い糺した際に、犯人に対して発したものである

板垣自身は、当時の様子を下記のように記している。

4月6日の事件後すぐに出された4月11日付の『大阪朝日新聞』は、事件現場にいあわせた小室信介が書いたものであるが「板垣は『板垣は死すとも自由は亡びませぬぞ』と叫んだ」と記されており、他紙の報道も同様で、東京の『有喜世新聞』では「兇徒を睨みつけ『板垣は死すとも自由の精神は決して死せざるぞ』と言はるゝ」等と当時に於いてこれを否定する報道は一つも無く、事件現場の目撃者らを初め相原尚褧自身も板垣の言説を否定していない。また、この時同行していた、竹内綱、安藝喜代香、宮地茂春らも板垣の言葉を聞いている。

さらに、近年、政府側の密偵で自由民権運動を監視していた立場の目撃者・岡本都與吉(岐阜県御嵩警察署御用掛)の報告書においても、板垣自身が同様の言葉を襲撃された際に叫んだという記録が発見され今日に至っている。

- 「板垣ハ死スルトモ自由ハ亡ヒス」(自由党の臨時報より)

- 「吾死スルトモ自由ハ死セン」(岐阜県御嵩警察御用掛(政府密偵)・岡本都與吉)の上申書より)

- 「我今汝カ手ニ死スルコトアラントモ自由ハ永世不滅ナルヘキゾ」(岐阜県警部長の報告書より)

- 「嘆き玉ふな板垣は死すとも自由は亡びませぬぞ」(『大阪朝日新聞』明治15年(1882年)4月11日号)- 事件現場にいた小室信介の筆記

- 「板垣は死すとも自由の精神は決して死せざるぞ」(『有喜世新聞』明治15年(1882年)4月11日号)

- 「たとい退助は死すとも自由は死せず」 - 事件現場にいた岩田徳義の筆記

- 咄嗟にあの発言が出来たのか

令和2年(2020年)に出された、中元崇智の研究によると、岐阜遭難事件の約1年半前の明治13年(1880年)11月、板垣が甲府瑞泉寺で政党演説を行い、主催者の峡中新報社の好意に対し、

と礼を述べ、さらに事件より半年前の明治14年(1881年)9月11日には、大阪中之島「自由亭」の懇親会で、

と発言しており、平素から自由主義に命をかける決意があったから、咄嗟の場であの発言が出来たというのが真相であろう。

竹内流捕手腰廻小具足術相伝系図

板垣が咄嗟に身を交わし反撃することが出来たのは、若い頃に会得していた竹内流捕手腰廻小具足術のおかげであると語っている。相伝系図は以下のとおり。

板垣洋行問題と自由党の混迷

板垣はヨーロッパの議会制度を学ぶため、ヨーロッパへの視察計画を立てていた。明治15年3月頃、板垣は伊藤博文の元を訪れ、自らの信念を吐露した。これをうけて伊藤は「衆人ノ先覚タラント欲スル者ハ、事国家衆庶ニ関ス、必スヤ其学問衆ニ先ンスル所ナカル可カラズ」と洋行を勧めたという。費用の調達には後藤象二郎があたり、6月半ば頃にはその目処がついた。後藤は蜂須賀茂韶侯爵の出資であると板垣に説明していたものと見られる。尾佐竹猛は費用の出所は三井であり、政府が板垣を懐柔するために井上馨が出させたものであると見ている。この説はのちの高校教科書にも取り入れられた

板垣の指示により洋行計画は7月まで秘密にされていたが、7月頭頃に泥酔した中江兆民が新聞記者に漏らして発覚することとなる。7月なかばには自由党幹部の馬場辰猪・大石正巳、自由新聞社記者末広鉄腸が板垣の元を訪れ、党首不在となる自由党は「船長を失った船」となるとして洋行を思いとどまるよう求めた。9月7日に馬場・大石は後藤の元を訪れたが、資金の出資者が蜂須賀ではないことが判明した。板垣は本当の出資者について後藤から知らされていなかったが、後藤が党員からの要求で中止するのは問題であるとしたため、洋行中止には踏み切らなかった。板垣は別途豪農から借り受けることで資金問題は解決したと見たが、馬場・大石・末広らは洋行は「政府ノ策略」であるとしてなおも激しく反対した。板垣は洋行を断念することなく、かえって馬場らの処分を行うこととした。これにより馬場・大石・末広は辞職したが、板垣が10月2日に吐血するなどの問題があったため、出発は11月まで延期された。板垣洋行は立憲改進党系列の新聞でも非難されたが、立憲帝政党系列の新聞からは称賛され、三陣営の新聞が激しい論争を繰り広げた。

11月11日、後藤象二郎・今村和郎・栗原亮一らと共に横浜を出発してヨーロッパに向かった。疑念を持たれた資金が使えず、板垣が借り受けた豪農からの資金も届かなかったため、板垣は三流のホテルに泊まらざるを得ず、経済的には苦しいものであった。政治家のジョルジュ・クレマンソー、文豪ビクトル・ユーゴー、学者のハーバート・スペンサー、ソルボンヌ大学での西園寺公望の恩師にあたるエミール・アコラスなどと会談した。

特に1880~90年代の明治期日本では、スペンサーの著作が数多く翻訳され、「スペンサーの時代」と呼ばれるほどであった。たとえば、1860年の『教育論』は、尺振八の訳で1880年に『斯氏教育論』と題して刊行され、「スペンサーの教育論」として広く知られた。その社会進化論に裏打ちされたスペンサーの自由放任主義や社会有機体説は、当時の日本における自由民権運動の思想的支柱としても迎えられ、数多くの訳書が読まれた。板垣退助は『社会静学』(松島剛訳『社会平権論』)を「民権の教科書」と評している。1886年には浜野定四郎らの訳によるスペンサーの『政法哲学』が出版されるようになった。

洋行中には板垣は宿願であったスペンサーとの会見を実現したが、斡旋した森有礼はほとんど板垣による独演会であったとしている。板垣が「白色人種の語る自由とは、実質としては有色人種を奴隷の如く使役した上に成り立ってる自由であり、これは白人にとって都合の良い欺瞞に満ちた自由である」と発言したことに対して、スペンサーは、「封建制をようやく脱した程度の当時の未だ憲法をも有していない日本が、白人社会と肩を並べて語るには傲慢である」と論を退け、板垣の発言を「空理空論」となじり、尚も反論しようとする板垣の発言を制し「NO、NO、NO…」と席を立ち喧嘩別れとなったとしている。

この欧州視察旅行の時にあたる、1月9日、板垣がフランスで購入したルイ・ヴィトンの鞄は、「日本人が購入したルイ・ヴィトンの鞄で現存する最古のもの」として保管されている。

板垣は6月22日に帰国した。板垣は鎮痛な面持ちで、フランス流の革命思想および白人社会における「自由」の概念に関して鋭い批判を展開している。

板垣は帰朝後の報告で政府との対立を強調せず、「上下親睦」「共同一致」により先進国に伍していくことが必要であると述べたが、これは立憲改進党系列からは政府に懐柔されたと宣伝された。

板垣は洋行の目的の一つに同時期にヨーロッパに渡っていた伊藤博文の論を撃破する用意のためと述べていたが、成果は乏しいものであった。洋行前に伊藤博文は、板垣も後藤もヨーロッパの事情を理解することはできないであろうと見ていた。洋行中の板垣に要人面会の便宜を図った伊藤側近の西園寺公望も、板垣の勉学は理屈一辺倒であり、頑固であるため実際の運用についてはわからないであろうと評し、遠からず自由党総理の座も投げ出さざるを得なくなるであろうと述べている。

洋行問題の結果、自由党や自由新聞社の幹部は大きく入れ替わり、特に馬場の離脱は大きな問題となった。馬場に代わる大物として招聘されたのが星亨であり、自由党内に一大勢力を築き上げることとなった。この板垣なき新体制下で自由党は過激派民権運動家の「偽党撲滅」や、立憲改進党の支援者である三菱への攻撃である「海坊主退治」等に力を入れるようになっていた。しかし党財政の悪化がすすみ、改進党との対立も行き詰まりを見せていた。板垣帰国はこのような状況を打開するものと見られていたが、板垣の発言はかえって急進派の失望を買うものとなった。党の混迷は深まり、8月には板垣も「解党」をほのめかすようになっている。

髭をたくわえ始める

現在では板垣退助は長い白髭の印象が定着しているが、維新の元勲らが新政府発足後にすぐに髭をたくわえ始めたの比べて、板垣は無髭のままであった。明治12年11月に出版された『明治英名百詠撰』の肖像画では、西郷隆盛、後藤象二郎、谷干城らが皆、立派な髭をたくわえている姿で描かれているのに対して、板垣退助は髭の無い姿で描かれている。板垣が髭を蓄え始めたのは明治16年(1883年)のパリ滞在中で、1月9日、シリアルナンバー7720番のルイ・ヴィトンの鞄を購入した頃にあたり、当然ながら岐阜遭難事件の時は、無髭であった。そのため、板垣の帰朝を迎えに行った一人は、あまりにも印象が違っていたため板垣だと気づかなかったと言われる。

明治17年板垣退助暗殺未遂事件

明治17年(1884年)、土佐潮江新田の本邸に正室・鈴子を残し子供たちの養育を任せ、自身は東京で執務を行うため、5月13日、東京府芝区金杉川口町24番地に居を構えた(東京芝金杉邸)。明治15年(1882年)に岐阜で板垣暗殺未遂事件(岐阜遭難事件)が起きたばかりであったので、護衛のため中西幸猪と山内一正の二人を常に扈従させた。中西は赤坂喰違の変で岩倉具視の暗殺を試みた中西茂樹の実弟にあたり、武道の心得のある者であった。山内一正は板垣の遠祖・山内刑部(永原一照)の直系子孫で、江戸時代を通じて永らく親戚関係にあった最も心の許せる者であった。その為、この二人は板垣と起居を伴にし、芝金杉邸に同居した。東京邸では板垣は側室・絹子(正室・鈴子の歿後に正室となる)と同居し、廃刀令後であったが、旧藩時代からの愛刀(二尺三寸)を邸内では常に傍らに置いて離さなかった。板垣の居室は中二階で、すぐ下の部屋は盆栽が置かれた襖間となっていた。東京邸に居住してしばらく後、留守中に凶賊が邸内に侵入し、襖間に潜伏して板垣の帰宅を待ち、板垣が就寝した頃を見計らって、階下より鋭刀で凶行に及んだ。賊は目算を誤り刺した場所は、側室・絹子の寝ている部分であったため、絹子の右股を傷つけた。しかし、階下からは天井板の隙間、畳の隙間、布団を貫かねば刺すことは容易ではなかった。再び賊が刺した刀が一寸強(約4cm)ほど畳から露出したのを見て、板垣は愛刀を抜刀し、階下に降りて賊に反撃した。絹子の声に飛び起きた中西、山内はこの賊を捕えようと追いかけ一度見失うが、ほどなく警官がこの賊を逮捕している(板垣退助芝金杉邸暗殺未遂事件)。取調に対してこの賊は一週間以上も邸内に潜伏し、板垣の行動様式を観察し、また板垣と来客との密談も諜報していたことが判明している。

自由党の解党

明治17年(1884年)9月23日、自由党員による加波山事件が発生した。星が演説問題で検挙されていたため、事態の収拾を主導したのは板垣らの首脳部であった。10月には首脳部は解党を決断し、自由新聞の論調も解党やむなしというものに変わっていった。10月29日には大阪太融寺で自由党集会が開かれ、解党を決議した。

叙爵の恩命と三顧の礼

明治20年(1887年)5月9日、戊辰戦争の武勲と明治維新の功労を賞せられ「伯爵」の位を賜り華族に列せられた。しかし、板垣は、爵位を受けて特権階級の一員となることは、かつて将軍家に大政奉還を迫り、藩侯に版籍奉還を促し、士族は自らに秩禄処分を課して断行した明治維新の精神に矛盾するとして納得せず、自分は維新以来「一君万民・四民平等」を理想とする社会の実現にため邁進してきた。華族は美名は「天皇の藩屏」と称するが、その実は天皇と国民との紐帯を懸隔する障壁に他ならず、そのような特権階級に自分がなるために討幕をし明治維新を行ったのでは無いとして、栄典を辞退することに決した。

5月25日、上京して宮内大臣・伊藤博文を訪ねたが、不在のため、宮内次官・吉井友実に面会して事情を陳じた。さらに三條実美内府を訪い、また黒田内閣顧問を訪ね、叙爵撤回に奔走したがその志を果すことが出来なかった。6月9日になり、板垣は、吉井宮内次官を通して以下の「辞爵表」を奉呈した。

6月11日、吉井宮内次官は天命を奉じて板垣を邸に招き、「陛下(明治天皇)は貴下の『辞爵表』を奏聞されるや、御嘉納あらせられず、深く叡慮を煩わせれておられる。よって速やかに前志を翻して受爵されるように」と諭した。さらに6月14日、内閣は、三條内府、吉井次官、各大臣を参集して秘密会議を開き「板垣辞爵問題」に関して、あくまでも板垣を受爵させることを再確認した。一方、板垣は6月26日、東京在留の旧自由党員140名余を浅草の鴎遊館に招き「辞爵理由」について説明演説を行った。7月7日、板垣は『再辞爵表』を上書し「自分が今、叙爵の寵命を固辞する理由は、封建門閥の弊習を取り除き、四民平等を宣した維新の精神を守ろうとするものである」として、辞爵を再請願した。 翌7月8日、宮内省書記官・桜井能監が板垣の滞在先である芝の「金虎館」を訪ね、「陛下の叡慮は前日と変わらない」旨を告げ『再辞爵表』を差し戻される。頑固な板垣を説得することに周囲が混迷する中、伊藤博文から依頼を受けた竹内綱が「三度の拝辞は不敬にあたる」という三顧之礼の故事をひいて諭し、ようやく板垣の心を動かすことが出来た。7月15日、板垣は参内して『叙爵拝受書』を奉呈した。

岐阜兇漢に対する助命嘆願と特例恩赦

岐阜事件後、板垣退助自身が相原尚褧に対する助命嘆願書を提出、相原は極刑を避けられて無期徒刑となる。明治22年(1889年)『大日本帝国憲法』発布による恩赦に関しては、当初は「相原尚褧は国事犯ではない」とされ「恩赦」の対象外であった。これは、相原が暗殺を企てた当時、板垣退助は参議(公職)を辞し民間にあったため、単なる「民間人に対する殺害未遂」として裁かれた為である。しかし、自由民権運動の逮捕者が国事犯として恩赦の対象となり、また、板垣が相原に刺された際、明治天皇自らが「板垣は国家の元勲なり」と、勅使を見舞いとして差向けられた事や、事件の要因が私怨にあらず「国会を開設すべきか否か」と言う問題にある点などを挙げ、「民間人に対する殺害未遂」ではあるが「国事犯」としての要素を勘案すべきと板垣は主張して3月13日、恩赦歎願書を明治天皇へ奉呈した。これらが認められて相原は3月29日、恩赦の対象となり釈放された。

- 相原の改心と謝罪

明治22年(1889年)、相原尚褧が恩赦となった当時、板垣退助は東京市芝区愛宕町の寓居に住んでいたが、相原は河野廣中、八木原繁祉両氏の紹介状を得て、同年5月11日、八木原氏に伴われて板垣に謝罪に訪れた。板垣は相原に「この度は、つつがなく罪を償はれ出獄せられたとの由、退助に於ても恭悦に存じ奉る」と声をかけると、相原は畏まり両手をついて「明治15年(岐阜事件)の時の事は、今更、申すまでもございません」と謝し「更に、その後も小生の為に幾度も特赦のことを働きかけて下さった御厚意につきましては幾重にも感謝している次第であります」と深く礼を述べた。板垣が、

と述べると相原は恐縮し「恐入り恥じ入り申し候。僕は天下を語るような大人(たいじん)の器にあらず、浅学無才の徒でありますゆえ、先ず辺鄙(かたいなか)に往(ゆ)きて蟄居(ひきこも)り身を修めたいと思っております」と述べた。板垣は深く頷きながら、

と訊いた。相原は「僕は、先ずは無心に土壤(つち)を耕して日の光を感じ、雨の音を聞き、矩(のり)を越えず人のため、皇国(すめらみくに)の御為に陰ながら御奉公したいと思っております。これが私にとっての贖罪と申しましょうか。願はくば人知らぬ遠い北海道に身を移し、開拓に従事したいと考えております」と。それから両者は様々な話をしたが、相原が「そろそろ御暇を賜わる時間となりました」と言うと、板垣は起ち上がって「北地極寒、邊土惨烈と聞くが、御國の爲めに自愛めされよ。退助は足下(きみ)の福運を祈り奉る」と声をかけ相原の再出発を見送った。

しかし相原は殖民開拓の為、北海道へ渡る途上、遠州灘付近で船上から失踪した。 船から落とされた、自殺した、または相原の背後で板垣殺人を企てていた組織に殺されたとも言われている。享年36歳。

後藤象次郎らによる大同団結の分裂

後藤象次郎らによる大同団結運動の分裂後、帝国議会開設を控えて高知にいた板垣は林有造らとともに愛国公党を再び組織し、第1回衆議院議員総選挙に対応した。明治23年(1890年)の帝国議会開設後には河野広中や大井憲太郎らとともに旧自由党各派(愛国公党、自由党、大同倶楽部、九州同志会)を統合して立憲自由党を再興した。翌年には自由党に改称して党総理に就任した。

武市瑞山の名誉回復と顕彰に尽力

武市瑞山に関しては、土佐藩政時代、罪人として処罰された経緯があったが、維新後、旧土佐藩有志らの盡力により、明治10年(1877年)に名誉回復される。さらに、明治24年(1891年)4月8日に坂本龍馬、中岡慎太郎、吉村虎太郎とともに正四位が追贈された。5月8日、東京・九段坂上(靖國神社)において、武市瑞山の追贈(贈正四位)奉告式が挙行された。この式典に際し、富子夫人は、実弟の島村笑児を伴って上京し参列。清華家からの代表者として右大臣・岩倉具視公、旧土佐藩主・山内豊範侯、 旧土佐藩大監察・後藤象二郎、板垣退助、佐々木高行、土方久元、田中光顕らを初め土佐勤王党の同志ら朝野の済々多士が参列。山内侯、板垣伯、後藤伯が神前に深々と頭を垂れ、懇ろに拝したのを見て、特に富子夫人は感極まって涙した。

式典の後、九段坂上の富士見軒で開かれた直会の席において、武市瑞山の親族 でもある板垣は「当時の経緯は種々あったとはいえ、土佐藩が瑞山先生を殺した処断は、日本における損失であり洵に誤りで有ったと断言できる」と両者の間に立って心痛の思いを吐露し、後藤も激しく同意した。この一言は、土佐勤王党の同志らの思いを代弁するもので、当時の藩庁側、勤王側、身内側の立場を知る板垣にしか発せられない言葉であったため、一同は永年の溜飲が一時に下がり心から晴々としたと言う。瑞山への取調べが激化した時、板垣は武市を救おうとしたが、藩庁側と意見が合わず「不念の儀あり」と讒言を受けて職を解かれ、左遷されるかのように遠避けられ、江戸で軍学修行を仰せ付けられていた。

明治25年板垣退助暗殺未遂事件

明治25年(1892年)民党と吏党の対立の高まる中、板垣は自由党の応援演説のため関西を遊説した。2月11日の紀元節、大阪市西区土佐堀2丁目にある大阪青年会館での演説では、板垣はわずか数語を発しただけで禁忌に触れて演説中止となった。これは吏党の側にたつ警官による選挙妨害で、実際に選挙演説中に弁士が暴殺される事件、また警官は傍観してその状を制止しないなどの事件が頻発していた。板垣は東京からは護衛役として中西幸猪を従えていたが、大阪の自由党壮士・中島直義、佐藤歳造らが板垣の身を案じて護衛として随行することにした。翌2月12日、板垣らは汽車で神戸に到着し諏訪山の演説会場へ向おうと、三宮(現在の三ノ宮ではなく元町附近)の駅を出て人力車で線路の踏切を渡ろうとした際、凶賊が拳銃で板垣を射殺しようとした。板垣の人力車の後方について護衛していた佐藤歳造は、咄嗟にこの異変に気づき、刀を片手に身を投げ出して人力車をかばった為、凶賊は板垣を狙い撃つことが出来なかった。佐藤歳造は旧因州鳥取藩士(馬廻格)の者で剣術に手慣れていた。凶賊は大阪の侠客・小林佐兵衛の子分で神戸の博徒を仕切っていた鷲田卯蔵で、官憲に賄賂を贈って3年間賭博を黙許されていた。それがために吏党の意を含み、自由党総理の板垣が来ることを知り、これを殺傷せんと秘かに機を窺っていた。佐藤の大喝によって事件は未遂に終わったが、これがために演説会場はことごとく謝絶され、やむなく兵庫県会副議長・吉田氏宅にて演説せざるを得なかった。板垣は同日、播州龍野での演説会を予定していたが、この龍野でも刺客らに命を狙われかけている。翌13日、板垣退助、大隈重信は「集会及政社法違反」の嫌疑で告発された(後に証拠不充分で不起訴)。同月15日、臨時総選挙が行われたが、高知県和田村では選挙の管理者である幡多郡書記の細川速水が殺害されて投票無効となり、県会議員・楠目玄は反対派に斬られ重傷を負っている。

政府協力と自由党の動揺

明治29年(1896年)、議会内で孤立していた自由党は第2次伊藤内閣と協力の道を歩み、板垣は4月16日に自由党総理を辞任して内務大臣として入閣した。伊藤が辞職した後、9月18日に成立した第2次松方内閣では2日間のみ在任しており、9月20日に免官となった。総理を辞任している間も板垣は新聞等からは自由党の主導者であると観られていた。板垣は伊藤との提携を続け、松方とは提携しない考えであったため、「土佐藩閥党」などと揶揄されることもあった。一方で松方支持派や藩閥との協力自体を拒む勢力は板垣ら主流派に対して反発を強めていた。12月の党大会では板垣の総理復帰に対する議論は一切出ず、板垣派と反対派の対立はいよいよ深まった。このため板垣は「裏面的総理」を辞退すると表明し、党の分裂を恐れた幹部たちは板垣の総理復帰で一致した。明治30年(1897年)1月10日の臨時党大会で板垣は正式に自由党総理に再任された。しかし党の対立はいよいよ強まり、2月21日には股肱と頼んでいた河野広中が離党、3月末までに党所属代議士の4分の1にあたる23人が離党している。長年の同志であった河野の離党は板垣に衝撃を与え、板垣は自ら説得のために河野の自宅を訪れたが、面会は叶わなかった。さらに内務大臣時代に認可した大阪築港を党議とすることが否決されたことを受け、3月19日に総理を辞任している。総理辞任後の板垣は積極的に遊説活動を行い、松方内閣や脱党者に対する批判を行っている。その後も自由党内では混乱が続いたために板垣に対する支持は再び高まり、党内の主導権をある程度回復したが、総理への復帰は行わなかった。12月25日に松方は辞任を決意し、後継首相となった伊藤との連携がふたたび問題となった。しかし総選挙を控えている状況で板垣に内務大臣を任せることはできないと考えた伊藤との交渉は難航し、結局提携は行われないこととなった。

隈板内閣

大隈重信の進歩党と自由党はたびたび提携と対立を繰り返していたが、明治31年(1898年)6月頃には両党合同の動きが生まれていた。6月22日、両党は正式に合同し、憲政党を組織した。6月24日、伊藤博文は首相を辞職する意向を奏上し、後継として大隈と板垣を推薦した。これをうけて大隈と板垣の両名に対して組閣の大命が降下し、日本初の政党内閣である第1次大隈内閣に内務大臣として入閣する。そのためこの内閣は隈板内閣(わいはんないかく、大隈の「隈」と板垣の「板」を合わせたもの)とも呼ばれる。しかし内閣の構成は進歩党派の閣僚が5人、自由党系の閣僚が3人と自由党系にとっては不満が残るものであった。このため板垣は大隈が兼任していた外務大臣に非党人である伊東巳代治や、自由党系の星亨を迎えるべきであると主張したが容れられなかった。

しかし憲政会は内部対立が収まらず、板垣と大隈も党人に対する影響力に乏しかった。7月14日、明治天皇は大隈と板垣には党人に対する影響力がほとんどなく、逆にそれらの要求に苦しんでいると指摘し、大隈と板垣に政権を任せたのは間違いだったと内々の談話で語っている。9月に発生した尾崎行雄文部大臣の共和演説事件で板垣ら旧自由党派は文相のポストを狙い、一致して尾崎の罷免に向けて動くことになる。また同時期には板垣が教誨師にキリスト教の聖職者を採用する方針を示したことで、「仏敵」であるという批判が仏教界から起こっていた。

10月21日、板垣は単独で明治天皇に拝謁し、尾崎を弾劾してともに内閣にいることはできないと奏上した。尾崎は後に、板垣が尾崎を攻撃することで内閣を倒し、板垣への批判がなくなるという知恵を授けたものがいると観察している。尾崎に不快感をもっていた天皇も同意し、大隈首相に尾崎を辞任させるよう伝えた。尾崎は辞任することとなったが、後継文相のポストを巡って旧自由党系と旧進歩党系はさらに対立を深めた。大隈首相が進歩党系の犬養毅を後継とすると、板垣は親任式に先駆けて参内し、犬養を親任すれば自由党系の閣僚とともに辞任すると奏上している。

10月29日、板垣は大蔵大臣の松田正久、逓信大臣の林有造とともに辞表を直接宮中に提出し、受理された。大隈首相は内閣の存続を図ったが、陸軍大臣桂太郎・海軍大臣西郷従道によって阻止され、内閣は崩壊した。 同日には星亨らが旧自由党系の党員のみを集めて憲政党の解散を宣言し、新たに自由党系のみの憲政党の結成を行った。これに旧進歩党系も対抗しようとしたが、板垣は内務大臣の職権で、進歩党系の「憲政党」党名使用を禁止した。これにより進歩党系は憲政本党を称せざるを得なくなった。

明治32年(1889年)11月には憲政党の総務委員辞退を申し出、翌年1月にはしばらく政治会からは引退状態であると述べている。明治33年(1900年)、立憲政友会の創立とともに政界を引退した。

坂本龍馬の顕彰

同郷の偉人・坂本龍馬を顕彰する銅像はおろか一柱の石碑も存在しないのを憂い、坂本龍馬生誕地近くに『阪本龍馬君顕彰碑』を建立。坂本家の子孫が御礼に板垣家を訪れた際「今日の板垣があるのは、坂本龍馬、中岡慎太郎両先生のお蔭でございます。世間では兎角(武市)瑞山先生の陰に隠れてしまつてをりますが、就中(なかんずく)坂本先生の事績を広く正しく世間の人に知つて貰いたいと思ふてをります」と深々と礼をした。この碑はのち柳原の忠魂碑(高知市内・山内神社隣)の場所に移り、桂浜の坂本龍馬銅像建立に際し、桂浜に移された。

晩年

政界引退後は、明治37年(1904年)に機関誌『友愛』を創刊。同40年(1907年)には全国の華族に書面で華族の世襲禁止を問う活動を行った。大正2年(1913年)2月、肥田琢司を中心に結成された立憲青年自由党の相談役に就く。大正3年(1914年)には林献堂の求めに応じて二度台湾を訪問し、台湾同化会の設立に携わり、これが後の台湾議会(現・台湾の国会)の起源となる。晩年の著作には『日本は侵略國家にあらず』、『社会主義の脅威』などが知られる。

大正8年(1919年)7月16日、肺炎のため薨去。享年83(満82歳)。法名は邦光院殿賢徳道圓大居士。なお、「一代華族論」という主張から、嫡男・鉾太郎は自ら廃嫡し家督相続を遅らせて華族の栄典を返上した。

位牌

板垣退助は日本で初めて民撰議院設立建白書を提出し、国会を開設するための活動を行った。彼の組織した愛国公党、ならびに自由党は、現在の自民党の前身にあたる。2018年7月16日、板垣退助の百回忌(満99年目の仏式の法要)を行うにあたり、板垣の位牌を新調することになった。この為、2018年時点で、自民党の総裁であった安倍晋三は、板垣を代表する著名な言葉「板垣死すとも自由は死せず」を揮毫して板垣退助の玄孫・髙岡功太郎氏に贈った。髙岡氏は一般社団法人板垣退助先生顕彰会を通じて、この揮毫を位牌の裏に彫り、東京と高知の菩提寺に奉納した。東京の菩提寺は高源院、高知の菩提寺は高野寺である。東京の菩提寺は、板垣退助の埋葬地であり、高知の菩提寺は、板垣退助の誕生地に建つ寺院である 。

板垣退助の思想

欧米偏重主義およびキリスト教批判

同志社大学の創立者・新島襄は「自由民権を唱えて国を良くしたい」という愛国論者の板垣退助に共鳴し、「それは新しい心に基づいた変革でなければならない」こと、そしてそれは「キリスト教的な新しい心を抱く新しい人間」でなければならず、「板垣さんがまずそうならなければ、日本の国を自由な民権の国にすることはできない。そのために『新民はすなわち新心を抱く者』を作り出すことから始めなければならない」と書簡を送り、板垣をキリスト教に改宗させようと何度も試みた。しかし、明治維新以降、神道に改宗した板垣は異なる考えを持っており、遂に板垣をキリスト教徒に改宗させることが出来なかった。板垣退助は、逆に欧米の主義思想を翻訳して何でも取り入れようとする明治政府の政策(所謂「翻訳カブレ」)に異議を唱え、またその欧米文化の根底にあるキリスト教思想に対し警鐘を鳴らした。

板垣は、キリスト教的思想においては、万物の創造主である「神」の存在のみを認めていたが『聖書』と交わる思想はその一点のみで、その他の聖書の記載に関しては空想的迷信と断じた(理神論)。尚且つ、その「神」とは人間とは全く異なる次元もので、人の行為に関して「何々をしなさい」とか「何々をするな」などと干渉するものではなく、また人が祈って、それを叶えるという類いのものでも無いと述べている。

社会主義思想に反対

大正デモクラシーが流行する中、ロシア革命の影響により過激な社会主義や無政府主義が、進歩的思想として世に蔓延するのを憂い、また彼らが自由主義(リベラリズム)を隠れ蓑にして思想浸透を謀ろうとしている事に激怒し社会主義、共産主義の台頭に警鐘を鳴らした。

板垣退助の大アジア思想

アメリカに於ける日系人の排斥に憤慨・抗議し、大江卓らと議してアジア人の団結を呼びかけ、白人勢力と対峙するべく決起を促す。

御下賜品等

- 明治天皇より

- 明治元年(1868年)10月 - 戊辰戦争凱旋の記念として素焼の天盃を賜る

- 明治15年(1882年)4月12日 - 岐阜における板垣遭難事件に対し、『板垣は国家の元勲なり。捨て置くべきにあらず』との御辞、並びに勅使の派遣、御見舞金三百円を賜る

- 明治33年(1901年)5月10日 - 東宮(大正天皇)御成婚記念晩餐会において、純銀製「菊花御紋付き隅切唐櫃型鶴松文様ボンボニエール」を賜る

- 明治39年(1907年)- 板垣70歳の記念として「菊花御紋付き朱塗天盃」を賜る

- 大正元年(1912年)12月29日 - 明治天皇御遺品として掛軸『金亀島日出之圖』、『富士山雙鶴之圖』二幅対(田崎草雲画、佐野常民献上品)と置物一箇を賜る

- 大正天皇より

- 大正4年(1915年)5月18日 - 泰宮聡子内親王御婚礼記念として「菊花御紋付き重箱型鶴丸文様ボンボニエール」を賜る

- 大正4年(1915年)11月10日 - 御大礼(即位礼)に際し、純銀製「菊花御紋付き柏葉筥型ボンボニエール(菊花御紋は純金製)」と純銀製「桜橘挿華」(平田宗幸製作)を賜る

- 大正5年(1916年)- 板垣80歳の記念として「菊花御紋付き桐唐草文縁銀天盃一揃」を賜る

- 大正8年(1919年)5月10日 - 皇太子(昭和天皇)成人式(満18歳)の慶賀として純銀製「菊花御紋付き八稜鏡型ボンボニエール(菊花御紋は純金製)」を賜る

- 陸軍省より

- 明治38年(1906年)- 明治三十七八年戦役(日露戦争)凱旋記念に帝国陸軍創設の功労者として、純銀製ボンボニエールを賜る

栄典

- 爵位

- 明治20年(1887年)5月9日 - 伯爵

- 位階

- 明治26年(1893年)6月16日 - 正三位

- 明治42年(1909年)7月10日 - 正二位

- 大正8年(1919年)7月16日 - 従一位

- 勲章

- 明治29年(1896年)9月29日 - 勲一等旭日大綬章

- 大正元年(1912年)8月1日 - 韓国併合記念章

- 大正4年(1915年)11月10日 - 大礼記念章

- 大正8年(1919年)7月16日 - 旭日桐花大綬章

銅像

- 国会議事堂 - 大日本帝国憲法施行五十周年を記念して建立。板垣像は北村西望作。

- 中央広間の四隅に銅像の台座があり、板垣退助像、大隈重信像、伊藤博文像、そして空の台座となっている。

- 芝公園 - 松田正久らの尽力によって建立された銅像。本山白雲作。戦時供出され再建されず消失。

- 青梅市 - 明治17年(1884年)、三多摩郡の自由党有志が、板垣退助を多摩川対岸の大柳河原に招き、板垣の好物である鮎漁大会を催して接待した事を記念し、岩浪光二郎ら有志の尽力によって、釜の淵公園内に昭和36年(1961年)5月3日を期して建立。(東京では芝公園の銅像が再建されなかったが、その代わりに青梅に場所を移して建てられたとも言える)

- 岐阜公園 - 岐阜県岐阜市の岐阜公園(金華山の麓)

- 板垣遭難(岐阜事件)の地に大正6年(1917年)に建てられた。戦時供出され、現在の像は戦後の再建像。

- 高知城 - 高知県高知市の高知城登城口

- 初代銅像は本山白雲(高村光雲の弟子)作。戦時供出され、現在の像は再建。

- 日光東照宮 - 栃木県日光市の日光東照宮参道へと通じる神橋入口

- 日光東照宮に立てこもる大鳥圭介ら旧幕臣達に対し、板垣退助は「先祖の位牌の陰に隠れて、こそこそ戦い、結果、歴代の文物もろとも灰燼に帰すれば、徳川家は末代までも失笑の種となるであろう。尋常に外に出て正々堂々と戦いなさい」と説得した。また、強硬に破壊を主張する因州鳥取藩に対しては「日光東照宮には、陽明門をはじめ各所に後水尾天皇の御親筆とされる扁額が掲げられており、これを焼き討ちすることは天皇家への不敬にあたるため回避せられよ」と両者に対して理由を使い分けて説得し、日光山を戦火から守った功績によるものである。初め昭和4年(1929年)に彫刻家の本山白雲による像が作られ、徳川宗家16代目を継いだ徳川家達が、板垣に感謝し銅像の題字を揮毫した。太平洋戦争(大東亜戦争)末期に金属供出されたため、昭和42年(1967年)、彫刻家・新関国臣の作による像が再建された。銅像の題字は、拓本をもとに徳川家達の揮毫を再刻して復元された。

板垣退助に関連する石碑

- 板垣退助先生顕彰碑 - 昭和43年、明治百年・板垣五十回忌を期して、板垣の墓前に建てられた石碑。(佐藤栄作揮毫、板垣退助先生顕彰会建立)

- 板垣退助先生誕生地碑

- 薩土討幕之密約紀念碑

- 板垣退助先生銅像由来碑 - 西園寺公望撰(高知城公園)

- 開成館址碑 -(西郷隆盛・木戸孝允・板垣退助三傑会合之地)

- 憲政之祖国碑

- 嗚呼不朽碑

系譜

(系譜注)

- 実線は実子、点線(横)は養子。

- 系図は『板垣精神』、『御侍中先祖書系圖牒』、『土佐名家系譜』、『平成新修旧華族家系大成 上巻』および墓石に基づく。

肖像

佩刀と逸話

- 備前長船盛重(初代) - 板垣は家屋敷を売り払い、私財をなげうって自由民権運動に身を投じたため晩年は金銭的に困窮していた。明治44年(1911年)頃、人を介して密かに杉山茂丸に刀を売ろうとした。茂丸が鑑定すると、備前長船(大宮派)の初代「盛重」(南北朝時代の作)という名刀であった。茂丸は「これはどこで手に入れたのか?」と刀を持ち込んだ人に問うと、最初はためらったものの「実は板垣伯から君(茂丸)を名指しで、『買い取ってもらうように』と頼まれて持参した」と打ち明けられた。驚いた茂丸は「この刀は伯が維新の際にその功により、拝領したものだと聞いているが…」と嘆息した。この後、杉山は「板垣ほどの者がこれほど困窮しているのだから」と山縣有朋に相談。山縣は板垣のかつて政敵であったが、士の一分を知る人であった為、これを密かに上奏して天皇や元老から恩賜金が出るようはからった。しかし、山縣は「私の上奏である事を板垣が知ると到底あの頑固者は恩賜金を受け取るまい」と誰の上奏であったか告げるのを秘匿するよう厳命した。

- 備前長船則光(脇差, 一尺八寸)- 先祖伝来の品。戊辰戦争出征時に佩刀。

- 左行秀 - 誂品 - 左行秀の作刀と義侠心に惚れ込み、板垣(当時は乾退助)は水戸浪士隠匿を打ち明ける。のちに行秀は退助を裏切り密告して勤王派を窮地に落とし入れるが、明治維新後、退助に会って謝罪した。退助は「君、嘗て予を裏切りて密告の事ありしも、それ皆、国の事を思ふて出でたる事なれば陳謝するに及ばず」と云ひ、更に「君の腕 一流なりし事、予 己(すで)に之を深く知る」とかつて退助が注文して誂えた左行秀の作刀の一口を本人に見せた。行秀は退助がとうの昔に自分の作刀など棄てゝしまつてゐると思ふて居た為、大事に保管されて居るのを知り、驚き滂沱した。其後、廃刀令による苦境の中で、暫時、退助の庇護を受けて高知市中島町の家に移つた。(中略)板垣は兵器製造の職を彼に斡旋したが、行秀は「最早その身に非ず」と辞退した。

- 関孫六兼元 - 青梅市訪問時に仕込み杖に収めていた。大日本帝国憲法施行五十周年を記念して建立された、国会議事堂にある北村西望作の板垣退助の銅像は、ステッキを手にしており、これはその時の仕込み杖であるとの説がある。

武術

呑敵流

柔術は呑敵流小具足術を本山団蔵に学んだ。

板垣退助は、明治15年(1882年)に岐阜で相原尚褧に襲われた際、とっさに呑敵流の当身で反撃をした。敵の心臓を狙って肘で当身をしたが、力を入れすぎたために下にずれて腹部に当たった。のちの取り調べで相原尚褧が警察に痛みを訴えたため、調べてみると脇腹が黒いあざになっていたという。

岐阜事件のあと、板垣は命が助かったのは師のおかげと思い、本山団蔵に贈り物をしてこのことを話したところ、本山団蔵は板垣に教えた武術が実地に功を奏したことを喜び呑敵流の皆伝免状を授けたという。

居合

- 居合は土佐に伝わる無双直伝英信流を、退助の大叔父にあたる谷村亀之丞自雄(第15代宗家)より習う。また、居合を学ぶために高知を訪れた中山博道に、無双神伝英信流の細川義昌を紹介した。日本刀の収集家としても有名だった。

相撲

- 自宅に相撲道場を築くほどの好角家としても知られており、国技館の名づけ親でもある。土佐出身の力士の多くを世話、特に初代海山が友綱部屋を設立すると絶大な支援をした。大正時代を代表する名横綱・太刀山峯右エ門は、海山に頼まれた板垣が、警察署長や当時の富山県知事である金尾稜厳を動員して、友綱部屋へ入門させた。海山の弟子で 高知県高知市出身の関脇・2代海山は引退後、5代・二所ノ関として同郷の第32代横綱玉錦三右エ門(6代二所ノ関=二枚鑑札)を育てるなど、現在の二所ノ関一門の源流を創り上げた。

- 帝國尚武會の野口正八郎に頼まれて顧問となっている。

評価

- 維新の元勲として

- 明治天皇 -「(明治15年4月7日)この日閣議の定日なりしも、俄(にわか)に之(これ)を中止し、参議・山県有朋参内して状を闕下に奏す。聖上(明治天皇)甚(いた)く宸襟を悩まされ『板垣は国家の元勲なり。捨て置くべきにあらず』と宣(のたま)ひ畏くも侍従一名、侍医一名を差遣の御沙汰あり」「(明治20年6月)板垣退助は維新前に在りても、又維新後に在りても、皇室に対し、国家に対し、忠節を尽したるは、朕、常に之を記憶せり」

- 大正天皇 -「板垣は、戊辰の親征に際しては軍を率いて先鋒となり、知略巧に兵を動かし、さらに明治維新の大政を参し、立憲政体の確立に尽して日本を近代国家たらしめた。彼の尊皇の精誠は、生涯に亘(わた)って変わることが無かった。その功臣(板垣退助)が逝去したと聞いた。なんと悲しいことだろう。…それなので、侍臣を遣わして弔辞を述べるものである。御名御璽。大正8年7月18日」

- 西郷隆盛 -「戊辰の役に死したるもの少なからざれど、之(これ)が爲に生きたるものは唯一人、君(退助)のみ」

- 尾佐竹猛 -「板垣伯の勤王精神に付ては、改めて云ふ迄もない事であるが、土佐の藩論がやゝもすると佐幕に傾かんとするに際して、一死を賭(と)して薩長勤王の軍と行動を共にした板垣退助率ゐる勤王派の行動により土佐は薩長と並び稱せらるゝに至つたのである。次(つい)で板垣伯は官軍の重鎭として、その軍略に秀でた事は、西郷南洲をして敬服せしめた位であつた。そして會津落城の際に感じ得(え)た伯の思想が、後年の憲政思想の基礎を爲したことは餘りにも有名である」

- 大野勇(高知市長) -「板垣退助先生は、天分絶倫、風格崇高、思想深邃、其の韜略(軍事的才能)は西郷南洲翁も敬服する所。夙(つと)に志を勤王に效(いた)して赫々(かくかく)たる武勲を戊辰東征に樹(た)て、廟堂(べうだう)に立ちて大政(たいせい)を參畫(さんくわく)せられた」

- 思想家として

- 頭山満 -「板垣死雖自由不死、精誠奉公終始不渝(板垣死すとも自由は死せずの精神を語り、誠の心をもって天下国家に尽くし、生涯変わることがなかった)」

- 三宅雪嶺 -「かつて陸軍中将の山地元治は、板垣退助が政治家に転身したのを悔やんだ。そして、板垣伯が軍人としての生涯を歩んだならば、必ずや元帥になっていただろうと評した。しかし、私(三宅雪嶺)は、板垣が民権運動を行ったことは、元帥になることよりも、日本の歴史の中において遥かに価値のあることであったと反論したい。即ち、彼が自由民権を叱呼して世を動かした事実は、彼が歴史の中で「偉大な一人の軍人であった」と評される生涯よりも、遥かに異彩を放ち、特筆すべき人物たらしめているのである」

- 岩田寛和 -「板垣退助君は実に自由社会の北斗なり。幼より器局(ききょく)あり、長ずるに及んで英捍豪相、将相の器を抱けり。幕政に慷慨悲憤の志を蓄(たくわ)へ、戊辰東征の役に出るや奥羽を征定し、帰して参与を拝し、後に進んで参議に累進す。征韓論に及び廟議と合はざるを以て終(つい)に冠を掛て退けど、杞憂愛国の志は益々厚く、天下に周遊して政党の結成に尽力し、今や已(すで)に自由党の総理に推挙せられ泰山北斗と仰がれたり」

- 川田瑞穂 -「(板垣退助)先生の精神は天地と共にあり。國家の隆昌ならん限(かぎ)り、先生も亦(また)、國民の心の中に生くべし」

- 川淵洽馬 -「(板垣退助)先生の先生たる所以(ゆえん)は固(もと)より形にあらず精神に存する事に候」

- 島崎猪十馬 -「板垣先生は先憂後樂の至誠達識にして、不撓不屈の雄魂の人である」

- 長尾敬 -「無欲恬淡を貫かれた板垣先生は政界引退後、社会改良運動に尽くされました。その『社会改良の本旨(板垣退助著)』では「家長は立憲国の君主のごとく、主婦は立憲国の宰相のごとく、子女は立憲国の人民のごとくあるようにせねばならない」と説かれました。まさにその根底にあるのは「天皇・政治・国民」という我が国の国体そのもの。今後政府が掲げる目標においても、板垣先生が説かれる論点が時代に合致した形で受け継がれるべきだと考えております」

- 岡崎誠也 -「今から百五十年前、徳川幕府による封建体制から脱却するための戦いが日本国内で起こり、その後、明治新政府のもとで、我が国は新しい近代国家へと生まれ変わり、アジアで初めての立憲国家となることができました。板垣先生は、この日本史上における大変革の時代に土佐藩兵の司令官として、また、その後の自由民権運動の全国的な指導者として、大きな業績を残すとともに、その思想や行動は、今を生きる私たちに、政治や国家のあるべき姿、さらには社会のあり方や人としての生き方まで、実に多くのことを教えてくれています」

- 大人物としての器量

- 山内容堂 -「(乾退助は)有意之才あり(いざという時に役に立つ才能を持っている)」-(文久2年12月)

- 林幸子(退助生母) -「将来、我が家の名を挙げるのは、この子(退助)であろう」- (少年時代)

- 吉田東洋 -「乾退助は少年(若輩)であるが、気性はよろしく追々鍛錬していけば役に立つ男なり」-「若く元気盛りで志も盛んであり、大いに将来の望みある者」

- 繁本護 -「板垣先生が明治15年、暴漢に襲われた際に発したとされる『吾死するとも自由は死せん』という言葉は余りにも有名ですが、その後、暴漢が板垣先生の下に謝罪に訪れたとき、先生はその暴漢に『私の行動が国家の害と思ったら、もう一度刺してもかまわぬ』と言われたとされています。先生の懐の深さを表しているのと同時に、自らの政治姿勢に対する確固たる自信、政治家として私心を捨て国家国民のために尽くしているのだという強い自負心がそこに表れています。私も、政治家の一人として、板垣先生のこの姿勢を肝に銘じて、山積する内外の諸課題に取り組んで行かねばと思っております」

- 憲政の父・政治家として

- 昭和天皇 -「(五箇条の御誓文に基づき、民撰議院設立建白書などの要望を踏まえて)民主主義を採用されたのは明治天皇であって、日本の民主主義は(板垣退助らの自由民権運動の成果であり)決して輸入のものではないということを(アメリカを始めとする諸外国に)示す必要があった。(国内においては)日本の国民が誇りを忘れては非常に具合が悪いと思って、誇りを忘れさせないためにあの宣言を考えたのです」

- 伊藤博文 -「足下(板垣退助)は國會開設の主唱者なり。余(伊藤)は憲法の立案者なり。然して立憲政治の責任は繋(かか)りて足下(板垣)と予(伊藤)とに在り」

- 穂積陳重 -「『帝国憲法』の制定は素より、維新の始、五箇条の御誓文に依りて確立せられたる国是に基くものなるも、その制定・実施に至るまでの経路に付ては、板垣老伯の如きは、あるいは朝(政府)に在り、あるいは野(民間)に在りて最も深き関係ある一人にして、之がために生命の危機に遭遇せられたる事(岐阜遭難事件)さへあるは、人の(よく)知る所である。本邦(日本)に於ける憲政確立の由来を語る人、(板垣)伯をおいて他にその最適者を求むる事は出来ぬ」

- 野村茂久馬 -「(板垣退助は)わが国における自由民権の始祖で、又その育ての父であり、憲政の大恩人である」

- オスカー・アルフレッド・アクセルソン米軍大佐 -「板垣退助氏は、アメリカのリンカーンに匹敵する大政治家である」

- 高橋三郎(高知県知事) -「憲政の神として偉大なる功績の栄光に包まれ、多数の師、表敬仰の的として万世不易」

- 尊皇家として

- 尾佐竹猛 -「伯(板垣)は政黨の總理である時でも言葉が一(ひと)たび皇室の事に及ぶと俄に席を起つて羽織袴に服装を改められた事と云ひ、また途中、陛下のお手植の松の前を通られる時などには恭しく敬禮せられたる謹嚴な態度を私(尾佐竹猛)は親しく目撃した」

- 楠正至 -「まさに板垣退助こそ幕末明治の大楠公であったと評して過言ではない」

- 伊藤痴遊 -「板垣が演説するときの姿勢や、その言い回しには、何とも荘重な所があり、尊皇思想に関しては、氷漬けになった様に頑固に節義を曲げなかった」

- 軍人として

- 西郷隆盛 -「今、20万の兵を率いて海外と勝負できる者は、板垣のほかにはおらぬ」

- 川上操六(陸軍大将) - 「若(も)し板垣伯が、軍人たる道を全(まつた)うされたなら、必ず元帥となつてをられたでせう」

- 海音寺潮五郎 -「卓越した軍事の才能に西郷隆盛をして『板垣さんは恐ろしいお人よ』と言わしめた稀代の軍略家」

- 司馬遼太郎 -「戊辰戦争の発端となった江戸の薩摩藩邸焼討ち事件は、板垣が独断で土佐藩邸に匿った勤王派水戸浪士(中村勇吉、相楽総三)たちが(薩土密約により西郷隆盛の配下へ移管され)幕府を挑発した事によるもので、板垣が戊辰戦争を誘発させる苗木を密かに育ていたと云って過言ではない。西郷はそれを評して「板垣さんは怖いお人ぢや」と述べたのである。のみならず、板垣の軍事の才能は、戊辰戦争の総ての戦いを見ても名将の器に足るもので、敵味方双方の心情を巧みに操り快勝を遂げた。実戦での采配を比較すると元帥陸軍大将となった山縣有朋より遥かに優秀で、西郷隆盛と甲乙論駁して評価せねばならない」

- 辻貴之 - 「武」を捨てなかった板垣退助こそ国粋主義を発展させた中核であった。

- 武士道精神と清廉潔白さ

- 山内容堂 -「退助は暴激の擧(きょ)多けれど、毫(すこし)も邪心なく私事の爲に動かず、群下(みな)が假令(たとへ)之(これ)を争ふも余(容堂)は彼(退助)を殺すに忍びず」- 慶応3年9月9日、土佐藩お抱えの刀鍛冶・左行秀(豊永久左衛門)が、退助の失脚を狙って藩庁に密告した時の容堂の回答。

- 徳富蘇峰 -「板垣伯は純潔なる国士であった」

- 中江兆民 -「板垣は(巷間の政治家と異なり)金銭に執着せず、無欲恬淡。古武士の風格を持ち、したたかな処は毫(すこし)も無かった。板垣は政治家として以前に個人としての魅力と美徳を備え、日本の民本主義発展に大きな功績を残した近世の偉人である」

- 板垣晶子 -「現代の価値観と比べることは出来ませんが、政治家として切腹してまで潔白でありたいという姿勢はとても大切ではないかと思います。祖父のこのような姿勢は、一生涯変わりませんでした。裕福であった先祖の財産はすべて政治に費やし、最後は自分の家も別荘も何一つ残らず、貧乏の代名詞になった政治家でありました。『一代華族論』もそんな祖父の姿勢を象徴するものです」

- 板垣退太郎 -「我が祖なれど一人の人物としてみた時、終始一貫して名利を追わず、俗権に屈せず、清貧に甘んじ、飄々として洵(まこと)に古武士の風格を保った退助の生涯は高く評価されて然るべきであると思われる」

- 尾崎正 -「古き良き武士道精神は急激に廃れ、栄華を享受し新たな特権階級となることを憚らなかった維新の元勲たちがいた中で、清貧に甘んじ自らの信念を貫き生きた清廉潔白の人であった」

- 杉崎光世 -「興亜御奉公から大詔奉戴に帰結した大東亜戦争が終結し、まもなくして靖國の英霊をお奉りした大鳥居の五十銭札が廃されて、曾祖父の肖像の五十銭札に変わった時は、とても驚きました。次いで、昭和28年(1953年)12月には、曾祖父の肖像の百円札が発行されました。清貧に甘んじ、金銭に縁の無かった曾祖父が紙幣の肖像になるなんて……。私はとても不思議に思いましたが、母はとても喜んでをりました。姉もとても喜んでをりました」

- 小山朝和 -「板垣退助の江戸・明治・大正にわたる数多くの事績、又あまり知られていない社会政策活動に代表される社会を見る確かで豊な目、卓越した判断力と行動力、そして清貧を通した矜持高い生き方など、その人となりを少しでも知って頂ければ望外の喜びです」

- 市島謙吉 -「昔改進党時代に、常用で板垣伯を訪ねたことがある。当時の伯(板垣退助)の住所は芝公園内の第何号地という様な分り難い所にあった。辛うじて番号を尋ね当てたが、さてその家が如何にもみすぼらしいので、自由党総理の家とは思えぬ。そこで念の為その家に就いて問うて見ると、矢張り伯の家であった。下駄の三足も並ぶと一杯になる入口に障子が二枚ある。どうしても下等の判任官の住居としか見えぬ。下駄脱から御免というて取次を頼むと、中でお上りという声がする。戸を開けると、直ぐそこに伯が客と対談中で、今上れと言われたのが主人の伯であったのに一驚を喫した。伯は無造作に応接されて、用は立ちどころに弁じたが、一方改進党総理大隈伯の殿様振りと板垣伯の生活振りが余りに懸隔あるので案外に感じた」

- 小西四郎 -「板垣は(伯爵の位を)受爵することは平生の主義に反するとて辞退し、六月「辞爵表」を提出した。これが容れられないと翌月「再辞爵表」を提出したが、(天皇)陛下の御意志は変らないとの再度の却下によって、天皇尊崇の念の厚い板垣は、ついに拝受書を出して華族の列に加わった。板垣の行動は立派であった。当時の華族が持っていた特権は非常に大きいものであったが、これを受けようとしなかったのはさすがである。世人は板垣の高潔さ、己の主義を貫こうとする態度に拍手を送った。確かに板垣は名利を求めない高邁の士(さむらい)であった」

- 司馬遼太郎 -「板垣は思想家と言うより、真の軍人、誠のサムライであった。その高潔な精神は到底小説で書き著すことが出来ない」

- 磯田道史 -「死ぬまで明治維新の理想を持ち続けた人。明治維新の勲功者や自由民権運動に参加した人たちまでもが、やがて貴族となって貴族院議員の議席を独占し、また実質世襲し、結局、旧幕藩体制と同様の状態になりつつある時にも、(板垣は)『犯罪者の罪が子孫に引継がれないのと同様に、国家に対する勲功も子孫にまで引継がれるのはおかしい』と公然と主張し、(明治維新の理想を)最後まで貫き通した。板垣のような人物が、維新の元勲に一人でも存在したことに救いを感じる」

- 公平性

- 谷甚之助 -「板垣さんの偉さは小事にこだわらない点だ。平素よりよく部下の言動を見て評価し、物事を公平公正に判断し、また部下に全幅の信頼を寄せ、決してその言に疑をさしはさまぬ人だった」

- 新島襄 -「師(板垣)は維新の功臣にして公平を自らに処し、師(板垣)の主義とする所は毫(すこし)も世の軽藻の輩と同じからず。故(ゆゑ)に予(新島襄)は決して師(板垣)の真意を疑はず」と述べ、新島は板垣がキリスト者では無いものの「基督教の真理」である「公平無私の精神」に通じ自由民権運動を推し進めている傑物であると絶賛している。

- 尾崎咢堂 -「猛烈な感情と透徹せる理性と、ほとんど両立し難い二つの性質を同時に兼ね備えた偉人」

- カリスマ性

- 谷干城 - 「後藤(象二郎)も板垣(退助)も皆上士の席に居る人で、幼年の頃より子供大将で郭中で人望があつた」

- 谷流水 -「吉田東洋の誘いも断って塾にも通わず、子供の時から習字が嫌い、読書が嫌い、物をしんみり考えることが嫌い。好きなのは鶏の喧嘩、犬の喧嘩、武術、それに大人の喧嘩でもあろうものなら飯も食わずに見物するというのだから今日このごろだったら中学校の入学試験は落第だね。ところがどうしたことか憎めないところがあって、小輩からは非常に人気があった」

- 司馬遼太郎 -「史実としての板垣退助を見ると、小輩からは非常に人気のあった人物で、それは依怙贔屓をせず下士と良く交わり、弱い者いじめをする者を律した彼の幼少期からの性格を反映したものであろう」

- 自由民主党の源流 創始者として

- 澤田榮作 -「自由民主党の源流・自由党初代総裁であられます板垣先生の百回忌にあたる大感謝祭を挙行出来ます事は、天国の板垣先生もさぞお喜び頂いている事ではないかと思っております。日本中の誰もが知る言葉『板垣死すとも自由は死せず』は、ここ(岐阜)で先生が凶賊の難に遭って発せられた御言葉であります。この『板垣死すとも自由は死せず』の尊い言葉がこの地で発せられて、日本の自由民権運動が高まり、現在の自由民主党へと発展してゆく起点となったのであります」

- 居合の復興に関して

- 岡林九敏 -「無双直伝英信流居合術が今日あるは、洵(まこと)に伯(板垣)のご盡力の賜(たまもの)であると言って決して過言ではない」

- 中西岩樹 -「居合が漸次全国的に普及進展し、今日の隆昌を見るに至ったが、その危機を救ふて此の基礎を固めて呉れた恩人が板垣伯であることを、吾等、居合を修める者は決して忘れてはならず」

- 大江正路 -「無双直伝英信流居合に関しては、板垣伯が一番よく知っているから、訪ねたらよい」

- 日光を戦禍から回避した功績

- 藤山竹一(栃木県知事) -「今日、世界の日光たるを得しめたるは、維新当時の官軍の主将・板垣退助氏の敬虔なる態度と周到なる措置とに由来することを、我等は追慕の念慮と感謝の誠意とを以て永久に忘れることが出来ないのである。(中略)明治維新の後に於ける政党の領袖、民権の首導者として隠れなき板垣伯は、一面武将として、精神家として、亦、特に世界の名勝たる我が日光にかうした尊き事跡を残されてゐる。(中略)郷土、人士さへこの社廟保護と日光発展の上に、斯くの如き人傑の偉力が注がれてゐることを熟知する者は比較的少数であることを思ふと洵に遺憾に堪へぬ」

- その他

- 「板垣死すとも自由は死せず」の言葉が広く知られているように、板垣は戊辰戦争ならびに自由民権運動の英雄である。その為、板垣の政治的な行動は、民衆の議論を賑わせた。内務大臣への就任については競って多くの新聞が報道した。清水勲によれば、板垣は伊藤博文・大隈重信と並んで新聞に取り上げられることの多い明治の政治家の「ベスト・スリー」であるという。

墓所

- 薊野山(板垣山) - 山全体が乾氏専用の大きな墓地となっており、初代・板垣正信から退助までの10代の墓石が整然とあり、退助の墓は3番目の正妻・小谷氏(鈴子)と並んで建てられている。正信から退助まですべて「榧之内十文字」の紋がつけられている。退助の墓のみ「土佐桐」の紋が台座についている(所在地:高知県高知市薊野東町15-12の北東付近)。

- 安楽寺 - 乾氏(板垣氏)の一族の墓がある。(所在地:高知県高知市洞ヶ島町5-3)

- 高源院飛び地(品川神社裏) - 江戸で客死した退助の祖父・信武の墓石以外は、退助を含め明治以降に亡くなった一族の墓石があり、退助の墓は4番目の妻・福岡氏と並んで建てられている。明治以降の墓のため「土佐桐」の紋がついている。墓石のとなりには、明治維新100年・板垣伯薨去50回忌を記念して、板垣退助先生顕彰会によって建てられた佐藤栄作の揮毫による「板垣死すとも自由は死せず」の石碑がある。品川神社の社域がもと東海寺の塔頭・高源院の寺域であったため、社殿裏が墓となっている。(所在地:東京都品川区北品川3-7-15。昭和53年11月22日品川区史跡に指定されている)

著書

- 五古周二編 編『板垣政法論』植木枝盛記、自由楼、1881年3月。NDLJP:782887。

- 木滝清類編 編『板垣君意見要覧』木滝清類、1881年12月。NDLJP:782885。

- 木滝清類編 編『板垣君演説集並ニ板垣君刺客変報詳記』木滝清類、1882年4月。NDLJP:782886。

- 遊佐発編 編『板垣君口演征韓民権論勇退雪冤録』渡部虎太郎、1882年6月。NDLJP:783269。

- 砂山藤三郎編 編『戎座大演説会傍聴筆記』開成社、1882年7月。

- 師岡国編 編『板垣君欧米漫遊日記』松井忠兵衛、1883年6月。NDLJP:760930。

- 和田稲積編 編『通俗無上政法論』植木枝盛記、絵入自由出版社、1883年12月。NDLJP:783507。

- 和田稲積編 編『通俗無上政法論』植木枝盛記、友文書屋、1884年8月。NDLJP:783508。

- 清水益次郎編 編『板垣君欧米漫遊録』清水益次郎、1883年3月。NDLJP:760931。

- 前野茂久次編 編『板垣退助君演舌』前野茂久次、1883年9月。NDLJP:782888。

- 斉藤和助編 編『東洋自由泰斗板垣退助君高談集 上編』共立支社、1885年5月。NDLJP:782889。

- 『板垣南海翁之意見』郷敏儒、1890年2月。NDLJP:782890。

- 岩本米一郎編 編『板垣南海翁之意見』岩本米一郎、1890年5月。NDLJP:782891。

- 小河義郎編 編『板垣伯の意見』小河義郎、1890年3月。NDLJP:782894。

- 出射吾三郎編 編『愛国論』吉田書房、1890年3月。NDLJP:782873。

- 『板垣伯演説筆記』馬場秀次郎記、落合貫一郎、1891年2月。NDLJP:782893。

- 『板垣伯意見書』憲政党党報局、1899年1月。NDLJP:782892。

- 宇田友猪・和田三郎共編 編『自由党史』 上巻、五車楼、1910年3月。NDLJP:991339。

- 宇田友猪・和田三郎共編 編『自由党史』 下巻、五車楼、1910年3月。NDLJP:991340。

- 『自由党史』 第1冊、板垣退助監修、後藤靖解説、青木書店〈青木文庫〉、1955年8月。

- 『自由党史』 第2冊、板垣退助監修、後藤靖解説、青木書店〈青木文庫〉、1955年9月。

- 『自由党史』 第3冊、板垣退助監修、後藤靖解説、青木書店〈青木文庫〉、1955年11月。

- 『自由党史』 (上)、板垣退助監修、遠山茂樹・佐藤誠朗校訂、岩波書店〈岩波文庫〉、1957年3月。ISBN 9784003310519。

- 『自由党史』 (中)、板垣退助監修、遠山茂樹・佐藤誠朗校訂、岩波書店〈岩波文庫〉、1958年6月。ISBN 9784003310526。

- 『自由党史』 (下)、板垣退助監修、遠山茂樹・佐藤誠朗校訂、岩波書店〈岩波文庫〉、1958年12月。ISBN 9784003310533。

- 『一代華族論』社会政策社、1912年6月。NDLJP:798399。

- 『一代華族論』社会政策社、1912年11月。NDLJP:947723。

- 『一代華族論』忠誠堂、1919年。NDLJP:957490。

- 『神と人道』忠誠堂、1919年10月。NDLJP:957491。

- 『独論七年』広文堂書店、1919年10月。NDLJP:955680。

- 『立国の大本』忠誠堂、1919年。NDLJP:957489。

- 『立国の大本』財団法人板垣会館建設後援会、1932年。NDLJP:1457761。

- 『立国の大本(復刻版)』財団法人板垣会、1969年。

- 『立国の大本(現代語訳)』髙岡功太郎訳・一般社団法人板垣退助先生顕彰会編、2020年。

- 板垣守正編 編『板垣退助全集』春秋社、1931年11月。

- 板垣会編 編『憲政と土佐』財団法人板垣会、1941年11月。

- 板垣会編 編『板垣退助先生武士道観』財団法人板垣会、1942年4月。

- 『選挙法改正意見』。NDLJP:784225。

逸話

- 明治4年(1871年)、武田信玄の300回忌法要の際に、松本楓湖の画による武田二十四将の肖像が武田氏一族の菩提寺である甲斐恵林寺に奉納される際、各武将の直系子孫が画賛を書くことになり、依頼されて退助は板垣信方の肖像画に直筆で画賛を書いた。退助は揮毫を依頼されてもほとんど断っており、確実に自筆と判明している2点(1点は「死生亦大矣」の書)のうちの一つであり、数少ない板垣退助の直筆史料として、現在は財団法人歴史博物館信玄公宝物館の所蔵となっている。

- 1885年、宣教師・グイド・フルベッキが高知に宣教をするにあたって仲介し、同郷の片岡健吉・坂本直寛の受洗などに多大な影響を与えたが、退助自身はキリスト教には入信せず独自の哲学的な神学観を持っていた。高知の板垣家歴代墓所には、各々「十字」が刻まれているため、クリスチャンだったと誤解する人がいるが、これは家紋であり、板垣家の代々の宗旨は曹洞宗である。菩提寺は、東京・青松寺。埋葬墓所の菩提寺は高源院。(東京・品川神社裏)

- 板垣退助が岐阜で刺客に刺され「板垣死すとも自由は死せず」と発した場所(神道中教院)は、織田信長旧邸のすぐ近くである。

- 板垣退助が初めて自由民権に関する演説を行った場所・大阪道頓堀戎座は、くいだおれビルの隣である。

- 板垣退助の曽孫が所蔵している板垣退助、後藤象二郎、乾正厚が写った幕末古写真が、平成24年(2012年)7月13日に記者公開され、同年8月1日から8月31日まで高知市立自由民権記念館で一般公開された。撮影時期は、明治2年1月(1869年2月)頃と見られ、後藤象二郎と乾正厚は丁髷姿、退助は断髪後の髪型。後藤象二郎と板垣退助が同時に写った写真としては本写真が唯一である。

- 尊皇の志高く、同じ土佐藩の間崎哲馬や中岡慎太郎と気脈が通じ好誼を交わした書簡が残されている。また千葉さな子が開業した鍼灸院には退助自ら患者としてでなく、自由党員の小田切謙明(のちに無縁仏となったさな子の身元引受人となる)をはじめ数多くの患者を紹介するなど、龍馬の縁者には何かと面倒をみている。

- タレント、作家・酒井若菜は、歴史上の人物では板垣退助の熱烈なファンであることが知られている。

伝記

- 『南の海自由旗揚』牧岡安次郎編、摂海社、1880年

- 『板垣退助君功名伝』上田仙吉編、1882年

- 『自由党総理板垣退助君遭難記実 第1報』細野省吾編、1882年

- 『板垣君遭難実記』矢野龍渓著、1891年

- 『板垣退助君伝 第1巻』栗原亮一、宇田友猪著、自由新聞社、1893年

- 『無形伯』児島稔著

- 『勤王 即憲政の板垣退助』尾佐竹猛著

- 『史伝板垣退助』絲屋寿雄著、清水書店、1974年

- 『板垣退助君伝記』宇田友猪著、公文豪校訂、全4巻:明治百年史叢書 原書房、2009年

- 『板垣退助 自由民権の夢と敗北』榛葉英治著、新潮社、1988年

- 『板垣退助 自由民権指導者の実像』中元崇智著、中公新書、2020年

特集番組

- 『その時歴史が動いた -時代のリーダーたち編-「板垣死すとも、自由は死せず」-日本に国会を誕生させた不朽の名言-』NHK 2003年放送

- 『見える歴史 伊藤博文・板垣退助 -憲法と国会のはじまり-』Eテレ(デジタル教育3)2013年3月15日放送

- 『英雄たちの選択・板垣退助“自由民権”の光と影』NHK BSプレミアム、令和2年(2020年)10月7日放送(同年10月14日再放送)

- 『先人たちの底力 知恵泉 -板垣退助- 時代を動かす発信力を持つには』NHK Eテレ、令和3年(2021年)1月5日放送

特集記事

- 『自由の刃』板垣退助岐阜遭難140年特集(『岐阜新聞』2022年1月9日号)

ゆかりの場所

- 北海道

- 旧会津藩・庄内藩管理地 - 板垣退助が領土割譲を阻止。

- 栃木

- 日光東照宮 - 板垣退助の銅像がある。

- 茨城

- 牛久シャトー - 大正2年(1913年)10月3日、板垣退助を囲んでワイン・パーティーが開催された。列席者は、板垣退助、神谷傳兵衛をはじめ、伊東祐亨伯爵、川村景明子爵、上村彦之丞男爵、日高壮之丞男爵、小牧昌業ら - 茨城県牛久市中央3-20-1

- 千葉

- 角松旅館 - 板垣退助が演説会を行った場所。演説会の看板が現存。明治天皇も宿泊された。- 千葉県我孫子市本町3

- 埼玉

- 朝萬(あさよろず)旅館- 板垣退助が宿泊。文政2年(1819年)創業の老舗旅館で、その他にも北白川宮、伊藤博文、大久保利通、田中光顕らも宿泊。- 埼玉県幸手市中1-6-22

- 東京

- 国会議事堂 - 板垣退助の銅像がある。

- 憲政記念館 - 板垣退助の銅像(胸像)がある。

- 靖國神社 - 板垣退助の指揮下で戊辰戦争を戦い散華された迅衝隊諸士の英霊が祀られている。

- 防衛省本部(尾張藩徳川家上屋敷跡) - 板垣退助ら土佐藩迅衝隊が戊辰戦争の際に宿所として駐屯。また藩邸敷地内で軍事演習を行い会津戦争に備えた場所。- 東京都新宿区市谷本村町5-1(市ヶ谷台)

- 国技館 - 板垣退助が命名委員長を務め命名を最終決定した。

- 有一館 - 自由党が建てた文武修行道場。- 東京築地

- 青松寺 - 板垣退助薨去の時に葬儀を行った寺院。

- 品川グース - 板垣退助がかつて住んでいた場所。旧薩摩藩高輪邸を後藤象二郎が購入して屋敷を建て、板垣が居候する形で同居した。- 東京都港区高輪3-13-3

- 芝公園 - 板垣退助の銅像が(戦前)建立されていた場所。板垣の東京邸附近でもある。

- 祇園寺 - 板垣退助手植えの松(自由の松) - 東京都調布市佐須町2-18-1(本堂 右脇の松)

- 八王子広徳館 - 明治17年8月25日、板垣退助が宿泊。- 東京都八王子市寺町2(現存せず)

- 静岡

- 可睡斎 - 日露戦役護国塔 - 可睡斎は曹洞宗の寺で、板垣退助、東郷平八郎、神谷傳兵衛らが建てた巨大な仏塔型の日露戦争の忠魂碑がある。静岡県袋井市久能2915-1

- 山梨

- 甲府城 - 板垣退助が戊辰戦争の際に駐屯。

- 勝沼 - 甲州勝沼の戦いで板垣退助率いる迅衝隊が近藤勇率いる甲陽鎮撫隊(新撰組)を撃破。

- 恵林寺 - 板垣退助が、明治4年に挙行された武田信玄三百回忌法要に臨席。その際、住職より懇請され固辞するも能わず板垣信方の肖像画に賛を揮毫。

- 長野

- 板垣信方墓 - 板垣退助自身が墓参りに訪れている。

- 愛知

- 池鯉鮒庵(知立公園) - 板垣退助ゆかりの茶室 - 愛知県知立市西町神田12

- 岐阜

- 岐阜公園 - 板垣退助岐阜遭難事件の場所 - 神道中教院址に板垣退助の銅像がある。

- 岡専旅館 - 板垣退助が宿泊- 岐阜県美濃市魚屋町2190番地1

- 旧太田脇本陣林家住宅(国重要文化財) - 明治15年(1882年)、板垣退助が岐阜遭難事件の前日に宿泊。- 岐阜県美濃加茂市太田本町3-3-34

- 京都

- 京都霊山護国神社 - 板垣退助の指揮下で戊辰戦争を戦い散華された迅衝隊諸士の英霊が祀られている。

- 京都土佐藩邸跡 - 慶応3年5月22日(1867年6月24日)、板垣退助が山内容堂へ薩土討幕の密約を締結した事を報告した場所。また、戊辰東征の途次、京都で駐屯した場所。- 京都府京都市中京区木屋町通蛸薬師角(旧立誠小学校跡地附近)

- 近安楼跡 - 慶応3年5月18日(1867年6月20日)、板垣退助、中岡慎太郎、福岡孝弟、船越洋之助が会して薩土討幕の密約の締結へ向けて密談した場所。- 京都府京都市東山区清本町368-3

- 和泉屋旅館 - 板垣退助が宿泊 - 京都府京都市下京区西中筋通正面下ル丸屋町122

- 大阪

- 稲束家住宅 - 板垣退助が宿泊 - 大阪府池田市綾羽1-4-18

- 横山家住宅主屋(横山医院)- 明治25年、板垣退助が宿泊 - 大阪府高槻市城北町1-88

- 自由亭 - 明治14年(1881年)9月11日、板垣退助が自由民権の志士たちと懇親会を開いた場所。- 大阪府大阪市北区中之島1-1

- 花外楼 - 明治8年、大阪会議で板垣らが利用。板垣らのレリーフあり。 - 大阪府大阪市中央区北浜1-1-14

- 戎座(浪花座) - 板垣退助が初めて自由民権に関する演説を行った場所。- 大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-22

- 高知

- 高知城 - 板垣退助の銅像がある。

- 高野寺 - 板垣退助の生誕地

- 龍乗院 - 板垣退助生家の門を移築した山門が現存。

- 致道館 - 板垣退助が戊辰戦争で迅衝隊を率いて出陣・凱旋した場所。

- 高知県護国神社 - 板垣退助の指揮下で戊辰戦争を戦い散華された迅衝隊諸士の英霊が祀られている。

- 桂浜 - 板垣退助が坂本龍馬の功績を讃えて建立した石碑が現存。

- 鏡川 - 板垣退助が泳いだ川

- 潮江天満宮 - 板垣退助の産土神(壬申戸籍では板垣家の祭祀は神式、氏神潮江天満宮と記載)

- 丸山台 - 板垣退助が欧州視察から帰国時に歓迎会が開かれた場所。

- 潮江新田邸跡 - 明治以降の板垣退助邸宅跡。石碑あり。

- 板垣山 - 板垣家(乾家)歴代墓所。板垣退助の分骨墓あり。

- 柳原 - 板垣退助が軍事演習を行った場所。現在は忠魂碑がある。山内神社横。

- 桜馬場 - 板垣退助が軍事演習を行った場所。高知城西隣。

- ひろめ市場 - 板垣退助にちなんだ「自由の広場」がある。肖像画あり。

- 自由の松原 - 板垣退助と谷干城が自由闊達に口論した場所。

- 板垣退助謫居の地 - 板垣退助が罪を得て4年間謫居した場所。石碑あり。

- 台湾

- 基隆倶楽部 - 大正3年(1914年)2月17日、板垣退助が宿泊。

- 台湾神社 - 大正3年(1914年)2月18日、板垣退助が参拝。

- 鉄道ホテル - 大正3年(1914年)2月18日-19日、3月3日-6日、林献堂の招きによって渡台。板垣退助が宿泊、歓迎会、議会政治の必要性について大演説が行われた。のちにこれが現在の台湾議会(台湾の国会)となる。- 臺灣臺北市表町2丁目7番地

- 台中公園 - 大正3年(1914年)2月25日、板垣退助が桜・榕樹を記念植樹。- 臺灣臺中市北區新興里

- 台中神社 - 大正3年(1914年)2月25日、板垣退助が参拝。

- 孔子廟 - 大正3年(1914年)2月22日、板垣退助が参拝。

- 開山神社 - 大正3年(1914年)2月22日、板垣退助が参拝。

- パリ

- ルイ・ヴィトン本社 - 板垣退助が欧州視察の際にトランク鞄を購入。日本人購入品の現存最古。

関連作品

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『板垣退助君演舌』前野茂久次編、明治16年(1883年)

- 『東洋自由泰斗板垣退助君高談集 上編』斉藤和助編、共立支社、明治18年(1885年)

- 『板垣君遭難実記』矢野龍渓著、明治24年(1891年)

- 『巨人頭山満翁』藤本尚則著、政教社、大正11年(1922年)

- 『板垣退助君略伝』池田永馬編、板垣伯銅像記念碑建設同志会、大正13年(1924年)9月

- 『復古記』東京帝国大学、昭和5年(1930年)

- 『板垣退助先生武士道觀』岐阜遭難第16回記念、池田永馬編、財團法人板垣會、昭和17年(1942年)4月

- 『板垣退助先生銅像供出録』池田永馬編、財團法人板垣會、、昭和18年(1943年)11月

- 『蘇翁感銘録』徳富猪一郎著、昭和19年(1944年)

- 『板垣退助 -板垣死すとも自由は死せず-』高知市立自由民権記念館、平成6年(1994年)

- 『迅衝隊出陣展』中岡慎太郎館編、平成15年(2003年)

- 『板垣精神』一般社団法人板垣退助先生顕彰会編纂、平成31年(2019年)2月11日、ISBN 978-4-86522-183-1 C0023

- 『億兆安撫國威宣揚御宸翰謹解』安倍晋三元総理追悼一年祭(板垣退助第百五回忌)特別版、髙岡功太郎現代語訳、一般社団法人板垣退助先生顕彰会、令和5年(2023年)7月8日

- 『板垣退助の大楠公精神』髙岡功太郎著(所収『あゝ楠公さん』湊川神社社報 第16号、10-16頁)

- 『若き日の板垣退助 -私の好きな維新の人物-』福湯豊著、(所収『弘道』853号、昭和49年(1974年)12月)

- 田中由貴乃「板垣洋行問題と新聞論争」『佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 = The Bukkyo University Graduate School review. Compiled by the Graduate School of Literature / 佛教大学学術委員会, 文学部編集委員会 編』第40巻、佛教大学大学院、2012年、ISSN 18833985、NAID 110008920913。

- 川崎勝「「馬場辰猪日記」から見た板垣退助洋行問題」『近代日本研究』第33巻、慶應義塾福沢研究センター、2016年、ISSN 09114181、NAID 120005983634。

- 寺崎修「板垣退助の外遊と自由党(2)」『政治学論集』第23巻、駒澤大学法学部、1986年、ISSN 02869888、NAID 110000189796。

- 松岡八郎「自由党の解党」『東洋法学』第6巻第1号、東洋大学法学会、1962年、ISSN 05640245、NAID 120005751335。

- 小股憲明「尾崎行雄文相の共和演説事件--明治期不敬事件の一事例として」『人文学報』第73巻、京都大学人文科学研究所、1994年1月、201-241頁、NAID 120000901694。

- 松岡八郎「日本における政党内閣の端初--隈板内閣の成立」『東洋法学』第9巻第4号、東洋大学法学会、1966年、ISSN 05640245、NAID 120005751369。

- 真辺美佐「自由党総理辞任をめぐる板垣退助の政党活動と政党論 : 第二次松方内閣・第三次伊藤内閣期を中心に」『跡見学園女子大学人文学フォーラム』第19巻、新座 : 跡見学園女子大学文学部人文学科、2021年、ISSN 13481436、NAID 120007052370。

- 笠原英彦「廃藩政権と留守政府 : 明治四年の政治動向」『法學研究 : 法律・政治・社会』第80巻第4号、慶應義塾大学法学研究会、2007年、ISSN 03890538、NAID 120005819832。

- 高橋秀直「<論説>征韓論政変の政治過程」『史林』第76巻第5号、史学研究会 (京都大学文学部内)、1993年、doi:10.14989/shirin_76_673、ISSN 03869369、NAID 110000235395。

- 吉野誠「<論文>明治六年の征韓論争」『東海大学紀要. 文学部』第73巻、東海大学出版会、2000年、ISSN 05636760、NAID 110000195520。

- 真辺美佐「板垣退助における明治維新の理念と自由民権運動の論理」『立正大学文学部論叢』第146巻、立正大学文学部、2023年、ISSN 0485215X。

関連項目

- 自由民権運動

- 高知市立自由民権記念館

- 日本銀行券

- 百円紙幣

- 卵めん(板垣が命名したもの)

外部リンク

- 板垣退助 | 近代日本人の肖像(国立国会図書館)

- 板垣退助家系図

- 著者=“板垣退助”で検索(近代デジタルライブラリー)

- 第1章 幕末・維新の人々(1) | あの人の直筆 - 国立国会図書館

- 『板垣退助』一般社団法人板垣退助先生顕彰会

- 『板垣退助』 - コトバンク