北海道陸軍兵器補給廠(ほっかいどう りくぐん へいき ほきゅうしょう)は、かつて北海道札幌郡白石村に存在していた大日本帝国陸軍の補給基地。白石兵器補給廠とも呼ばれる。

21世紀初頭における住所区分では、所在地は札幌市白石区ならびに厚別区に該当する。

1943年(昭和18年)のアッツ島の戦いにおける日本軍守備隊の全滅を受けて「北千島方面の迅速補給が急務である」と判断した大本営と北部軍司令部の意向により、1944年(昭和19年)10月に完成した。だが、その翌年に終戦を迎えたため、施設は短命に終わった。

本廠

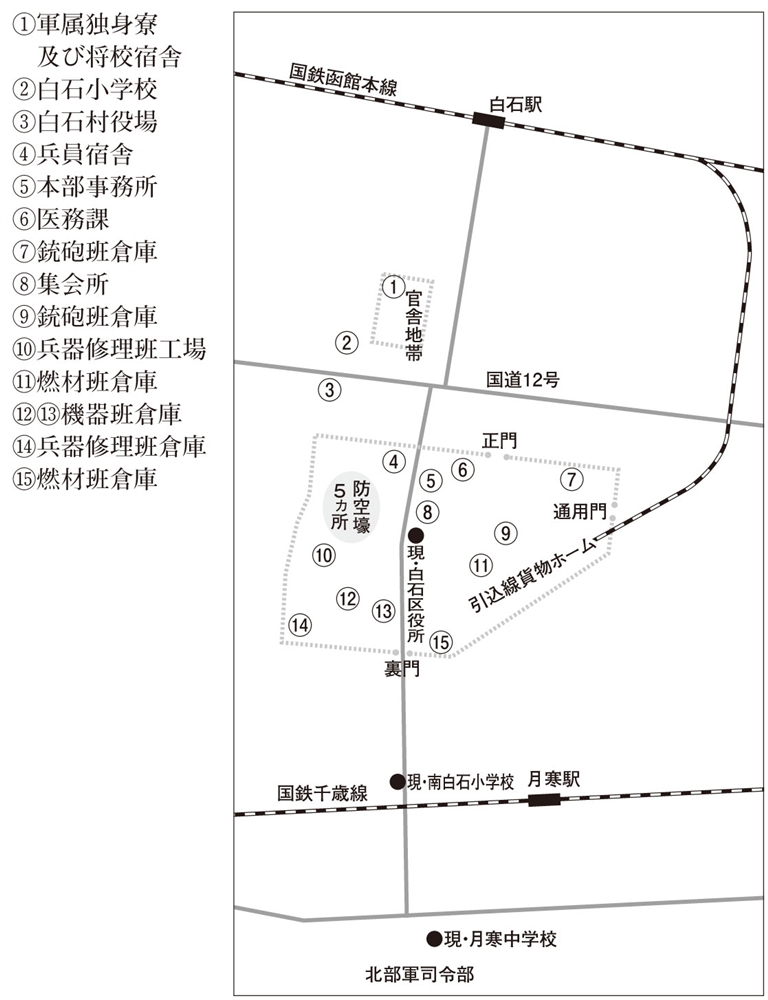

本廠の敷地は後の札幌市白石区役所の近隣一帯で、全体を塀で囲まれていた。直接の遺構は現存しないが、区役所そばにはかつて補給廠が存在したことを伝える案内板が立てられている。

廠長は磯野中佐。組織は兵器課や兵器修理班があり、さらに兵器課の下に弾薬班や鉄砲班が置かれていた。

当時は白石駅から引込み線が延びており、補給廠の敷地内では2線・2ホームとなっていた。

各種施設と、21世紀初頭における跡地の状況は以下の通り。

兵舎・官舎

補給廠勤務者の住居は、白石駅と国道12号の間に建てられていた。

H型をした兵舎には一般兵士約50名が居住しており、戦後の1947年度(昭和22年度)には札幌市立白石中学校の校舎や住宅として活用された。跡地は平和通2丁目南4の白中公園(はくちゅうこうえん)となっている。

将校らが居住する官舎は一戸建てであり、兵舎の南側に約45戸、塀に囲まれて建てられた。このとき官舎を東西南北にあわせて建てたため、跡地の本通2丁目北2〜6一帯の道路は、北東 - 南西に走る周囲の道とは直交しないななめ通りとなっている。官舎のいくつかは、戦後に民家として活用された。

厚別弾薬庫

兵器課弾薬班に所属する弾薬庫は、本廠から離れた厚別に設けられた。36ヘクタールの敷地のうち、半分は元・馬場牧場の牧草地で、もう半分は無人の湿地帯だった。湿地帯には野津幌川へと流れる沢がいくつか走っており、その崖を削りこむことで9つの弾薬庫が造られた。崖の背後の台地を10メートル掘り下げることで、コの字形に斜面に囲まれた用地を造成したのである。

戦後、弾薬庫は自衛隊によって使用されていたが、新札幌駅の建設にあたって1966年(昭和41年)11月に新ひだか町へと移転した。

脚注

参考文献

- 札幌郷土を掘る会『写真で見る札幌の戦跡』北海道新聞社、2010年12月28日。ISBN 978-4-89453-578-7。