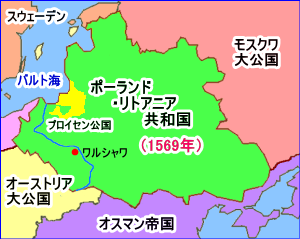

ポーランド・リトアニア共和国における全国議会としてのセイムまたは大セイム、一般セイム(ポーランド語: sejm walny)は、16世紀後半から18世紀末まで行われた両院制の議会であった。1569年のルブリン合同により、ポーランド王国のセイム(ポーランド語: sejm)とリトアニア大公国・ルテニア・サモギティアのセイマス(リトアニア語: seimas)が融合して誕生し、黄金の自由として知られる共和国の特異な合議政体の軸となった。セイムは強大な立法権を有しており、国王と言えどセイムの賛同無しに法を制定することができなかった。

セイムが開催される期間や周期は年代によって変化したが、2年ごとに6週間行われるのが一般的だった。開催場所にも変化があったが、最終的に首都ワルシャワが主な開催地として定まっていった。議員数は当初上院が70人、下院が50人であったが、18世紀にはそれぞれ150人と200人にまで増えた。採決方式は当初ほとんど多数決だったと考えられているが、17世紀初頭から全会一致が求められるようになった。これはもともと全国の合意を図るための制度だったが、次第に法の制定に反対する議員によって悪用されるようになり、18世紀前半を中心に32回ものセイムが悪名高い「自由拒否権」の行使によって合意に至れず終わった。この全議員が単独で拒否権を発動できるとする仕組みは、共和国の国政をまったく麻痺させてしまった。

また通常のセイムの他にも、選挙王制が確立された1573年以降には、国王死後の空位期間に国王選挙を行う過程で、投票者の招集、選挙、戴冠のためにそれぞれ特別セイムが開かれた。これらを含めると、1569年から1793年までに全部で173回のセイムが開催された。

語源

全国議会にあたるセイムや地方議会にあたるセイミク(ポーランド語: sejmik)は、古チェコ語のsejmovat,(呼び集める、招集する)が語源である。セイム・ヴァルヌィ(sejm walny)という呼称における「ヴァルヌィ」は英語ではgeneral、full、ordinaryなどと訳され、日本語では「大セイム」と訳されることが多いが、ポーランド・リトアニア共和国末期に開かれた四年セイム(Sejm Czteroletni)の別称Sejm Wielkiも「大セイム」と訳せるため注意が必要である。

起源

1569年のルブリン合同に伴い、ポーランド王国のセイムとリトアニア大公国のセイマスが統合されてポーランド・リトアニア共和国のセイムが誕生した。両国には合議制の元で立法を行う伝統があり、それはさらに遡ればスラヴ人の集会ヴィエツ(ヴェーチェ)に起源をもつ。またポーランドでは国王も選挙で選ばれており、それゆえ王の生前に跡継ぎが決定されたり、王が指名した跡継ぎが明確な王位継承権を持ったりすることもなかった。このように議会の権限が大きくなるにつれて、シュラフタ(貴族階級)の特権も徐々に拡大していった。特に王位が別の王朝にわたるときには、シュラフタは1374年のコシツェの特許状のように大幅な特権付与を王に要求したのである。ポーランドのセイムの歴史について、歴史家のユリウシュ・バルダフは15世紀前半の全国集会を起源としているが、ヤツェク・イェンドルフは初めて両院制の議会が開かれた1493年のセイムを最初とする説を提唱している。さらにジーン・W・セドラーは、1493年のセイムは単に明確な両院制の記録が残っているものとしては最古であるだけで、実際にはより古い時代から両院制度が存在していた可能性を指摘している。

リトアニア大公国で多数の貴族が集結した議会・集会としては、1398年のサリナス条約締結時と1413年のホロドウォ合同時などが挙げられる。1445年にフロドナで行われたカジミェシュ4世とリトアニア領主評議会の間での交渉が、リトアニアで最初に開かれたセイマスとされている。その後リトアニアは1492年から1582年の長期にわたり断続的にモスクワ大公国との戦争を続けており、軍を維持するために税収増を図ったリトアニア大公たちは頻繁にセイマスを開催した。貴族たちは大公に協力する見返りとして、セイマスの権限強化など様々な特権を獲得した。初期のセイマスは単に国内外の問題や税制、戦争、一部の予算について議論する場であったが、16世紀に入ると一部の立法権を有するようになった。セイマスは何らかの法を制定するよう大公に請願することができた。

政治的影響力

セイムの権限は極めて大きく、国王の権力に厳しい制限をかけた。

これはルブリン合同前か強い権力を握っていたポーランド王国のセイムの特徴を受け継いだものと言える。1505年のニヒル・ノヴィ成立以降、ポーランド国王はセイムの承認なく立法することができなくなった。ニヒル・ノヴィの条文には、法の制定には国王、上院、下院というセイム内の三階級の同意が必要であると記されている。国王がセイムの承認なしに法令を出せるのは、王の直轄都市、王領の農民、ユダヤ人、鉱山といった限られた分野に対してのみとなった。セイムを構成する三階級は、租税、予算、国家財政(軍事費を含む)、外交(外国使節の受け入れや大使派遣を含む)、貴族叙任について最終判断を下した。またセイムは財務大臣(ポトスカルビ podskarbi)から年度報告を受けたり、重大な裁判について議論したりし、恩赦・恩降の権限も持っていた。さらにセイムは国王不在時に法律を制定する権限も有していたが、これについては国王の事後承諾を要した。

1791年に採択された5月3日憲法によって、上院議員の拒否権は制限された。下院の立法権も制限され、国王が上院議員、大臣、その他の役職の任命権を握り、上院の進行を務め、法の守護者(ストラシュ・プラフ Straż Praw)と呼ばれる新たな行政機関と共に新法を提出することができるようになった。セイムは大臣やその他の役職者が責任を負う監督機関となった。

採決

16世紀までは多数決による採決が普通だった。後にマグナート(大貴族)の力が強まるにつれて、シュラフタの特権として自由拒否権(リベルム・ヴェト)が認められるようになった。17世紀後半以降、セイムは自由拒否権の行使によって頻繁に麻痺するようになり、ポーランド・リトアニア共和国の急速な衰退を招いた。地方議会であるセイミクの権限拡大もセイムの能力低下に拍車をかけた。セイムの議員たちは地元のセイミクの決定に縛られ、自由に法案に賛同することができなくなった。セイムの中小シュラフタによる中央集権化を求めた履行運動は17世紀にはほぼ消滅し、多数決の原則は連盟セイム(sejm rokoszowy, konny, konfederacyjny)でしか見られなくなった。自由拒否権は5月3日憲法で廃止された。

1764年から1766年の改革で、セイムの議事進行が改善された。経済・税制などの重大な議題以外では多数決が導入され、またセイミクによるセイム議員束縛も禁止された。1767年の改革と1773年から1775年の改革によって、セイムの役割の一部は選任された代表による委員会に移譲されるようになった。1768年以降、ヘトマンが上院議員に、1775年からは国家副出納官に含まれるようになった。

上院では採決は行われなかった。議題に関する議論が行われたのち、国王か宰相が多数派の意見に基づいた上院全体の見解をまとめた。

5月3日憲法以降、すべての採決方式が多数決に置き換わったが、重大案件の可決に際しては4分の3の賛同を要した。

構成

1569年のルブリン合同でポーランドのセイムにリトアニアのセイミクから多数の議員が参加したため、下院議員の数が急激に増加した。下院議員の任期は特に定められていなかったが、実際には彼らはセイミクで選出されてから4か月ごとに地元のセイミクにセイムの進行状況を報告し、セイミクの審査を受けていたため、この期間ごとに別の議員と交代する場合があった。下院議員は免責特権を持ち、また彼らに対するあらゆる犯罪は不敬罪に分類された。

- 上院(senat): 聖界監督や高官によって構成される。議員数は1598年から1633年ごろには149人で、1764年から1768年のセイムでは153人、1788年から1792年の四年セイムでは157人まで増加した。1791年の5月3日憲法により、定数が132人と定められた。

- 下院: 下級官や一般的な貴族によって構成される。ポーランド・リトアニア共和国においては、下院議員数は上院議員数を上回っていた。1569年のセイムでは、各地のセイミクで選出された170人の下院議員 (ポーランド語, 単: poseł,)が出席した。そのうち48人がリトアニアの議員だった。また一部の都市の代表もオブザーバーとしての参加を認められた。1764年から1768年のセイムでは議員数が236人前後にまで増えたが、四年セイムでは181人に減少した。5月3日憲法では定数204人とされ、うち24人は都市代表であった。

5月3日憲法では、下院議員の任期は2年とされ、その間に臨時セイムが招集された際にもセイミクで改めて信任を得る必要はなかった。上院議員の大部分は、セイミクが推薦した中から国王が選任することとなった。

通常、県からは規模に応じて6人から2人、ジェミャ(ziemia)からは2人か1人の下院議員が選出された。1569年の勅令によれば、各選挙区の議員定数は#下院で示す通り。

通常セイム

進行

セイムは荘重なミサに始まり、最初に議員の義務の確認とセイム議長の選出を行う。このセイムやセイミクの議事進行を統括する議長の選挙は、17世紀に生まれた手続きである。続いて、宰相(カンツレシュ kanclerz)が両院に向けて国王の意向を宣し、そこから両院は閉会式まで別々に討議を行っていく。

決議書はポーランド王国時代にはラテン語が一般に用いられていたが、1543年以降はポーランド語で書かれるようになっている。セイムで成立した法は、そのセイムの憲法(コンスティトゥツィア、ポーランド語: konstytucja) として布告された。逆に言えば、ポーランド・リトアニア共和国において「憲法」と言えば、それはすべてセイムを通過した法のことを指していた。国家基本法としての近代憲法の性格を持つ「憲法」は5月3日憲法のみである。16世紀末以降、憲法は印刷されて国王の印章を押され、ポーランド王冠領とリトアニア大公国のすべての県の評議会に送付されるようになった。度々憲法の印刷前に国王が微修正を加えることがあったが、これは貴族の強い反対を受けた。

開催地

歴史上多くのセイムはワルシャワ王宮で開催された。ただ一部のセイム、特に連合成立初期のものは頻繁に開催地を変えており、また1673年以降、3回に1回はリトアニア大公国のグロドノで開かれることになった。ここでの開催地は当初は古グロドノ城だったが、後に新グロドノ城に移った。とはいえ実際には148回のセイムがワルシャワで行われたのに対し、グロドノではいわゆるグロドノ・セイムをはじめ11回しか開催されなかった。

ワルシャワ王宮の中には「三柱の間」があり、ここが下院議場だった。上院の議場は文字通りこの上の階にあった。17世紀後半に下院議場が拡張され、18世紀中盤には上院も同規模に拡張された。上院議場は、開会式の際に上下院議員が一堂に会するため、下院議場よりも広かった。

会期と周期

15世紀中盤のポーランド王国では、1年に1回セイムが開かれていた。特に明確な開会期間は定められておらず、国王が次のセイムの開会を予告する形で閉会した。全国セイムが開催されなかった場合は、各地のセイミクでその時の議題を扱った。

1573年以降に即位した国王それぞれが署名を求められたヘンリク条項は、国王に6週間のセイムを2年に1度開くよう求めており、また2週間の臨時セイム(sejm ekstraordynaryjny, nadzwyczajny)にといても規定している。臨時セイムは国家の緊急事態、例えば他国の侵入を受けてポスポリテ・ルシェニェ(総動員)が必要になった時などに開かれた。このセイムは、全議員が同意すれば会期を延長できた。セイムが一年のどの時期に開かれるかも特に定められていなかったが、貴族でもある議員が地元の差配に忙しい農繁期を避け、晩秋や冬の初めに開かれるのが普通だった。

5月3日憲法では、セイムは2年ごとに70日間開かれるものとし、延長も100日間までと規定された。また同時に、臨時セイムや制憲セイム(25年ごと)に関する規定も作られた。

1493年から1793年までの300年間に開かれたセイムは240回ほどと推定されている。ヤツェク・イェンドルフは245回としており、またそのうち192回で新法の制定に成功したと述べている。18世紀初頭を中心に32回は悪名高い自由拒否権の行使により法制定に失敗した。最後の2回はそれぞれ別の意味でイレギュラーだった。1788年に始まったセイムは1792年まで続き四年セイム(大セイム)と呼ばれているが、ここで5月3日憲法が採択された。一方、ポーランド・ロシア戦争敗北後の1793年に開かれたグロドノ・セイムでは、議員たちがロシアに買収されたり脅迫されたりして、5月3日憲法を破棄し第2次ポーランド分割を受け入れた。

特別セイム

国王選挙

通常のセイムや緊急時の臨時セイムに加え、国王死去後の空位時代には3種類の特別セイムが開かれた。

- 召集セイム (Sejm konwokacyjny). 国王の死去や廃位に際して、王権代行するグニェズノ大司教が召集する。このセイムでは国王自由選挙の日取りや制度について話し合い、特に貴族たちが新国王に要求するパクタ・コンヴェンタもここでまとめられた。会期は2週間。

- 選挙セイム (Sejm elekcyjny), 貴族たちが国王選挙で投票するためのセイム。セイミク選出の議員に限らず、投票を希望する貴族は誰でも出席でき、多くの場合通常セイムよりもはるかに多数の出席者が集まった。その正確な数が記録されたことはなく、1万人から10万人まで諸説ある。そのため投票を行うだけでも数日(最初の1573年の選挙セイムは4日間)を要した。当然通常のセイム議場には参加者が収まらないため、選挙セイムはワルシャワ近郊のヴォラ村で開かれた。国王候補たちは選挙セイムに参加することもあったが、代理を出席させることも認められていた。会期は6週間。

- 戴冠セイム (Sejm koronacyjny). クラクフで行われる。一般に、それまで王権を代行してきた大司教が主催し、その権力を放棄して新王に移譲する戴冠式を行う。会期は2週間。

連盟セイム

国家によらず連盟の元で召集され進行する自治議会である連盟セイム (Sejm skonfederowany) は1573年を最初に生まれ、18世紀には自由拒否権で麻痺した全国セイムに代わりポーランド政治の中心の役割を担った。緊急時や非常時に召集された連盟セイムは、多数決制を用いることで議論や採決、立法の効率化と迅速化を図った。選挙セイムの大部分は連盟セイムで、度々大(全国)セイムの代わりにもなった。

ヤツェク・イェンドルフは大セイムを通常議会と位置付けたうえで、連盟セイムには以下のような役割・性格があったと述べている。

- 国家の評議会

- 制憲

- 委員会の結成

- 非常時

- セイムに代わる「大セイミク」

- 国王抜きでの大評議会 (rada walna)。国王が出席できなかったり立法権を失っていたりしているときに開かれる。1576年、1710年、1734年の3回開かれ、前回の大セイムの議員が出席した。

- 国王の調査、弾劾に関する議論。1592年、1646年の2例がある。

- 分裂選挙が発生した後の内紛や内乱の調停。対立候補に譲歩を迫る。1598年、1673年、1698年、1699年、1735年の5回開かれた。

消滅とその後

1792年のポーランド・ロシア戦争に敗北したポーランド・リトアニア共和国は、1793年のグロドノ・セイムで5月3日憲法の破棄を余儀なくされたが、これがポーランド・リトアニア共和国最後のセイムとなった。1794年に起こったコシチュシュコの蜂起も失敗し、第3次ポーランド分割によってポーランド・リトアニア共和国は消滅した。

1807年にナポレオン・ボナパルト率いるフランス帝国の衛星国としてワルシャワ公国が建国され、ワルシャワ公国憲法が制定されると両院制のセイムが復活したが、1815年の国家消滅とともに再び姿を消した。代わりにロシア支配下のポーランド立憲王国で国王(ロシア皇帝)、上院、下院からなる「セイム」が成立したものの、これは旧ポーランド領域に敬意を払っているというロシア側のプロパガンダの道具にすぎず、実権はほとんど無かった。

1918年、ついに宗主国の支配を脱して独立を達成したポーランド第二共和国では、1919年に最初の選挙が実施され、議会内閣制のもとでセイムが復活した。

現在、「セイム」(Sejm)はポーランド共和国下院を指す語となっている。

議会と選挙区

上院

上院は国王の枢密院に起源をもつ。上院議員は以下のように分類できる。

- 聖職: ポーランド・リトアニア共和国内のすべてのカトリック監督(司教・大司教)

- 地方官職: ヴォイヴォダ(県知事)などの地方長官や城主、城代

- ポーランド王国・リトアニア大公国の大臣

大司教や司教、県知事、主要都市の城主はsenatorowie więksi(大上院議員)もしくはsenatorowie krzesłowi(椅子に座る上院議員の意)と呼ばれ、専用の肘掛け椅子に座った。残る議員はsenatorowie mniejsi(小上院議員)もしくはsenatorowie drążkowi(ベンチに座る上院議員の意)と呼ばれ、大上院議員の後ろのスペースのどこかに座った。

1038年までポーランド王国の首都だったグニェズノの大司教はポーランドの首座司教であり、上院では最高位とされ、空位時代にインテルレクスを務めた。1596年までポーランド王国の首都だったクラクフの城主は、官職として県知事をしのぐ最高位を占めた。これは、1117年にヴォイヴォダのスカルビミルが反乱を起こして失敗した際、ポーランド大公ボレスワフ3世クシヴォウスティが彼の目を潰し、その地位を地方城主の下に落としたことの名残である。

下院

下院議員は各地のセイミクで選出された。

著名なセイム

- 沈黙のセイム(Sejm Niemy, 1717年)

- 召集セイム (1764年)

- レプニンのセイム(Sejm Repninowski, 1767年-1768年)

- 四年セイム (Sejm Czteroletni) / 大セイム (Sejm Wielki)(1788年-1792年)

- グロドノ・セイム(Sejm grodzieński, 1793年)

脚注

参考文献

- Gloger, Zygmunt (1903) (ポーランド語). Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska. http://univ.gda.pl/~literat/glogre/index.htm

- Koneczny, Feliks (1924) (ポーランド語). Dzieje administracji w Polsce w zarysie. Vilnius: Okręgowa Szkoła Policji Państwowej Ziemi Wileńskiej. ISBN 83-87809-20-9. http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/feliks_koneczny/adm/III_2.php

関連項目

- ポーランド共和国下院

- セイミク

- セイマス (リトアニア大公国)

- ヘンリク条項

- パクタ・コンヴェンタ

- アンリ3世 (フランス王)

- 黄金の自由

- 自由拒否権

- ポーランド分割